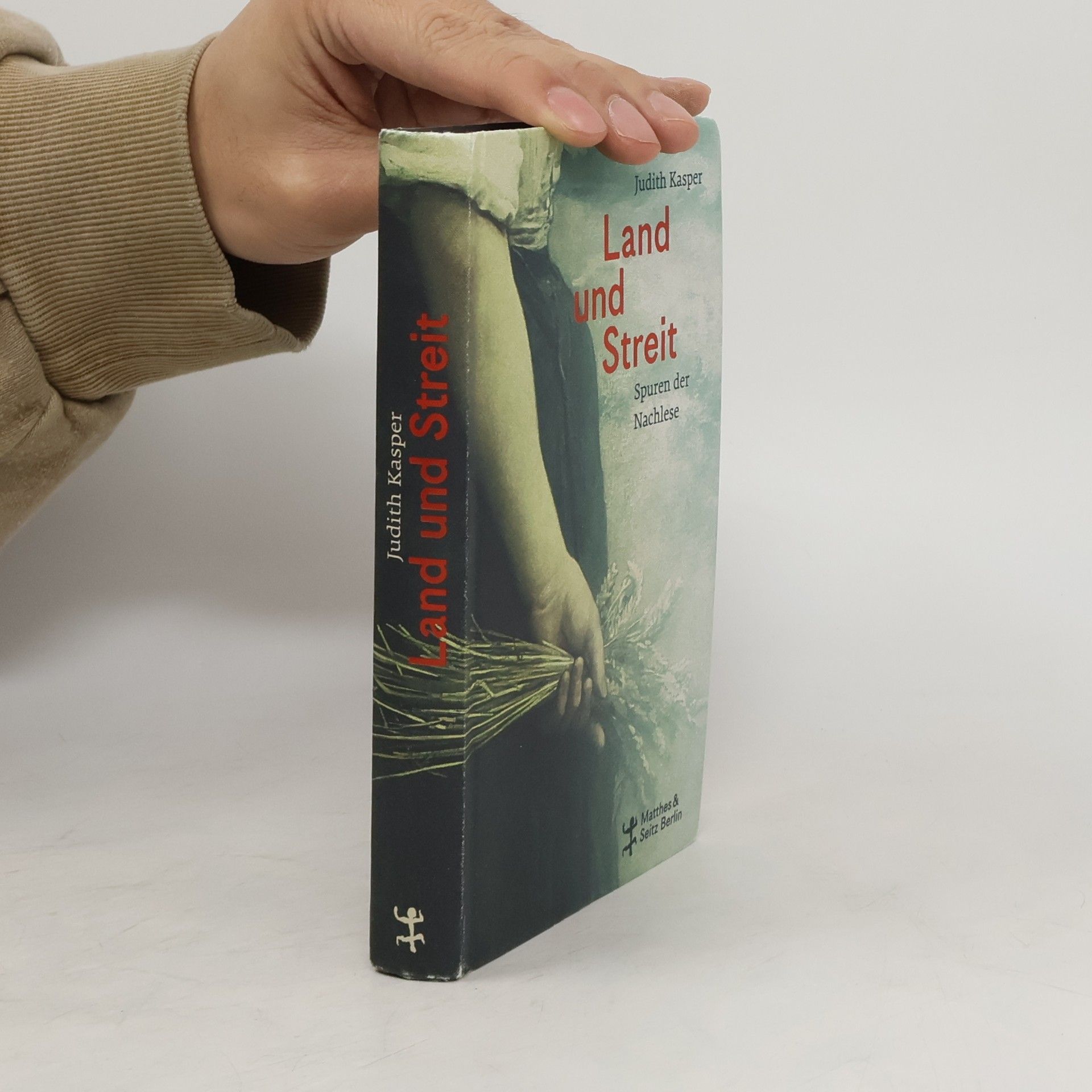

Land und Streit

Spuren der Nachlese

Die letzten Ähren, die nach der Ernte noch übrig waren, wurden bei der sogenannten Nachlese von denjenigen aufgesammelt, die über keinen Besitz verfügten. Dieser vormoderne Gewohnheitsbrauch stiftet Judith Kasper zu einer Spurensuche in gebückter Haltung an, in der sie sammelt und zusammenfügt, was andere haben fallen lassen: Die alttestamentarische Geschichte Ruts wird zum Anlass einer etymologischen Suche nach der Bedeutung des Wortes »leer«. Aus der harschen Verurteilung des Gewohnheitsrechts des Holzraffens nach der Französischen Revolution entwickelt sie eine genaue Lektüre eines bisher kaum besprochenen Kommentars von Karl Marx. Anhand von Balzacs unvollendetem Roman Die Bauern zeichnet Judith Kasper die Parzellierung der Landwirtschaft und die damit verbundene Kriminalisierung der Nachlese nach. In der französischen Malerei zeigen sich ihr die glaneuse genannten Ährensammlerinnen als beinahe revolutionäre Subjekte. Und in der Philologie des 19. Jahrhunderts wird klar: »Ährenlesen ist Ohrenlesen: mit den Ohren lesen«. Die Nachlese offenbart sich hier als eine politisch radikale und stets mehrdeutige Praxis, als ein poetischer Gegenentwurf zur christlichen Gabe, die immer auch einen Gebenden voraussetzt. In kurzen, längeren und kürzesten Texten kreist dieser Essay um die Notwendigkeit, immer ein klein wenig zurückzulassen, damit andere es auflesen können.