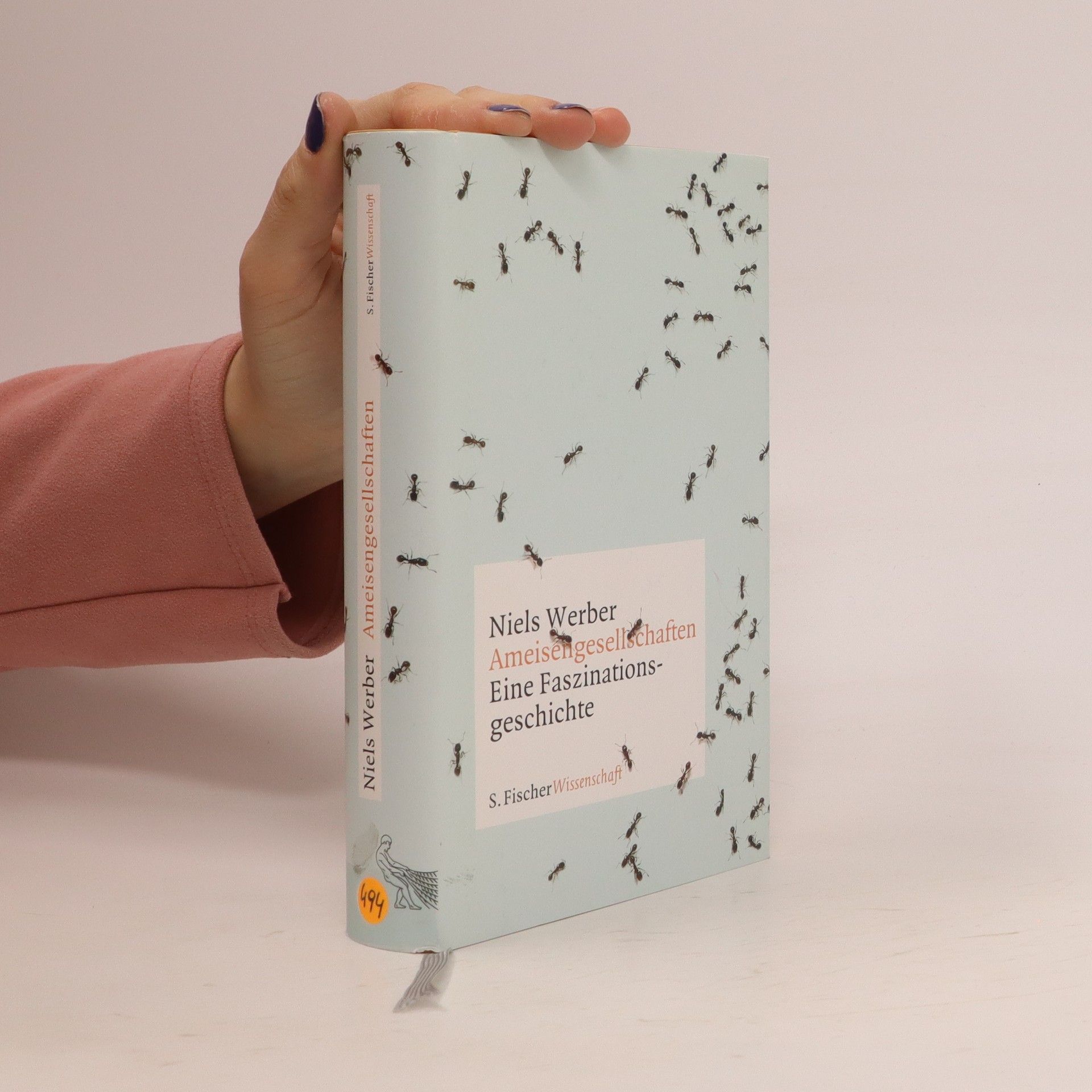

Seit der Antike dienen Ameisen und ihre Formen des Zusammenlebens als Modell und Vergleich für den Menschen und seine soziale Organisation. Dabei ist das Bild der Ameisengesellschaft, in denen wir unsere Ordnungen spiegeln, äußerst flexibel und kann als Vorlage sowohl für republikanische wie monarchistische, libertäre oder totalitäre Vorstellungen einer Gemeinschaft verwendet werden. In seiner wissenshistorischen Studie verfolgt Niels Werber die wechselhafte Faszinationsgeschichte dieses Vergleichs und untersucht die Evidenzen und blinden Flecken, die er produziert. Was an Ameisen beobachtet wird, so der Befund, gibt Antworten auf soziologische oder anthropologische Probleme – und stellt jenseits aller Disziplinen die Frage, was der Mensch ist und was die Gesellschaft, in der er lebt.

Niels Werber Livres

Vor 30 Jahren schien es vollkommen unproblematisch zu sein, was populär ist und was nicht. Schlagermusik, Heftchenromane, Soap Operas, Fußball, Quizshows, Superhelden zählten zur Populärkultur. Opern, Theater, Autorenkino, E-Musik und Klassiker firmierten als Hochkultur. Das Populäre galt als eingängiges Vergnügen für zwischendurch und den Verfechtern der Hochkultur allein schon aus diesem Grunde als zweifelhaft und verdammenswert: Kulturindustrie. Die nüchterne Bestimmung des Populären als das, was viele beachten, ermöglicht andere Beobachtungen der Populärkultur, vom Pop als Form, die sich durch ihre Beachtung rechtfertigt, bis zu Populismen als Fälle unerwünschter Popularität. Der Band versammelt Texte, die den Begriff des Populären theoretisch ausdifferenzieren und historische Phänomene des Populären beleuchten.