In 32 pointiert formulierten Beiträgen stellen Autorinnen und Autoren, die mit Land und Leuten eng verbunden sind, ihren historischen Lieblingsplatz im Oldenburger Münsterland vor. Dabei eröffnen sie Zugänge sowohl zu bekannten Kulturdenkmälern in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta, als auch zu „lost places“, die nicht oder nicht mehr im Gedächtnis der breiten Öffentlichkeit präsent sind. Vielfach legen sie dabei den Akzent auf kaum beachtete Details an historischen Bauten und anderen Kultur- und Naturdenkmälern. Gleichzeitig verbinden sie ganz individuelle Erinnerungen an ihre Lieblingsplätze mit Erläuterungen zu deren Geschichte. Die historischen Lieblingsplätze geben exemplarisch Auskunft darüber, wo sich Menschen in der Region heimisch fühlen und wie sie die Vergangenheit aus dem Blickwinkel der Gegenwart wahrnehmen.

Michael Hirschfeld Livres

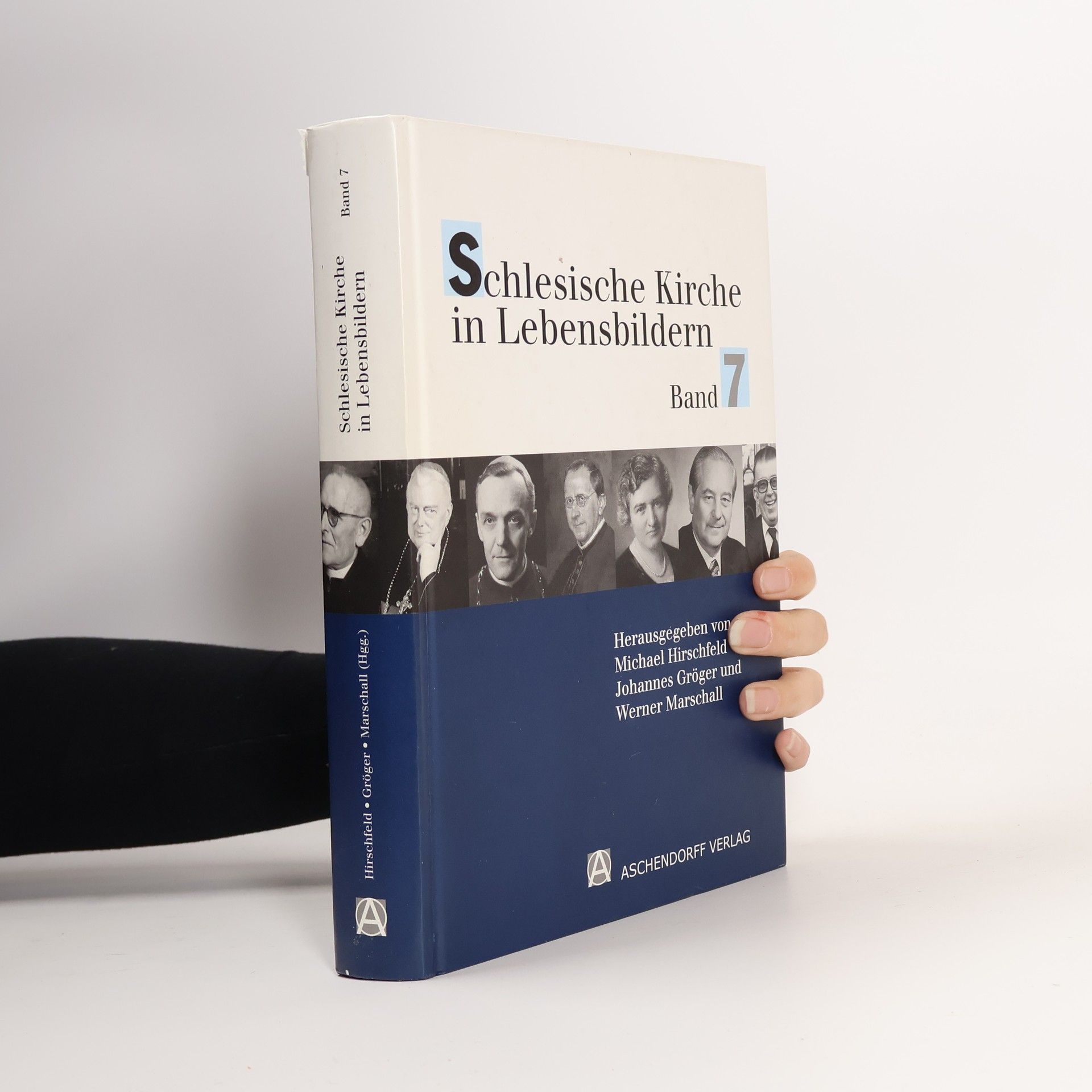

In mehr als 70 Biogrammen werden schlesische Katholiken vorgestellt, die einen Beitrag für Kirche, Gesellschaft, Politik und Wissenschaft geleistet haben. Mit diesen Lebensbildern von Priestern, Ordensleuten und Laien entsteht ein lebendiges und zugleich vielgestaltiges Bild des schlesischen Katholizismus über die Zäsur von Flucht und Vertreibung am Ende des Zweiten Weltkriegs hinaus. Zugleich wird eine renommierte Reihe fortgesetzt, deren erster Band bereits 1884 in Breslau erschienen ist.

Gelebter Glaube, Hoffen auf Heimat

katholische Vertriebene im Bistum Münster

- 464pages

- 17 heures de lecture