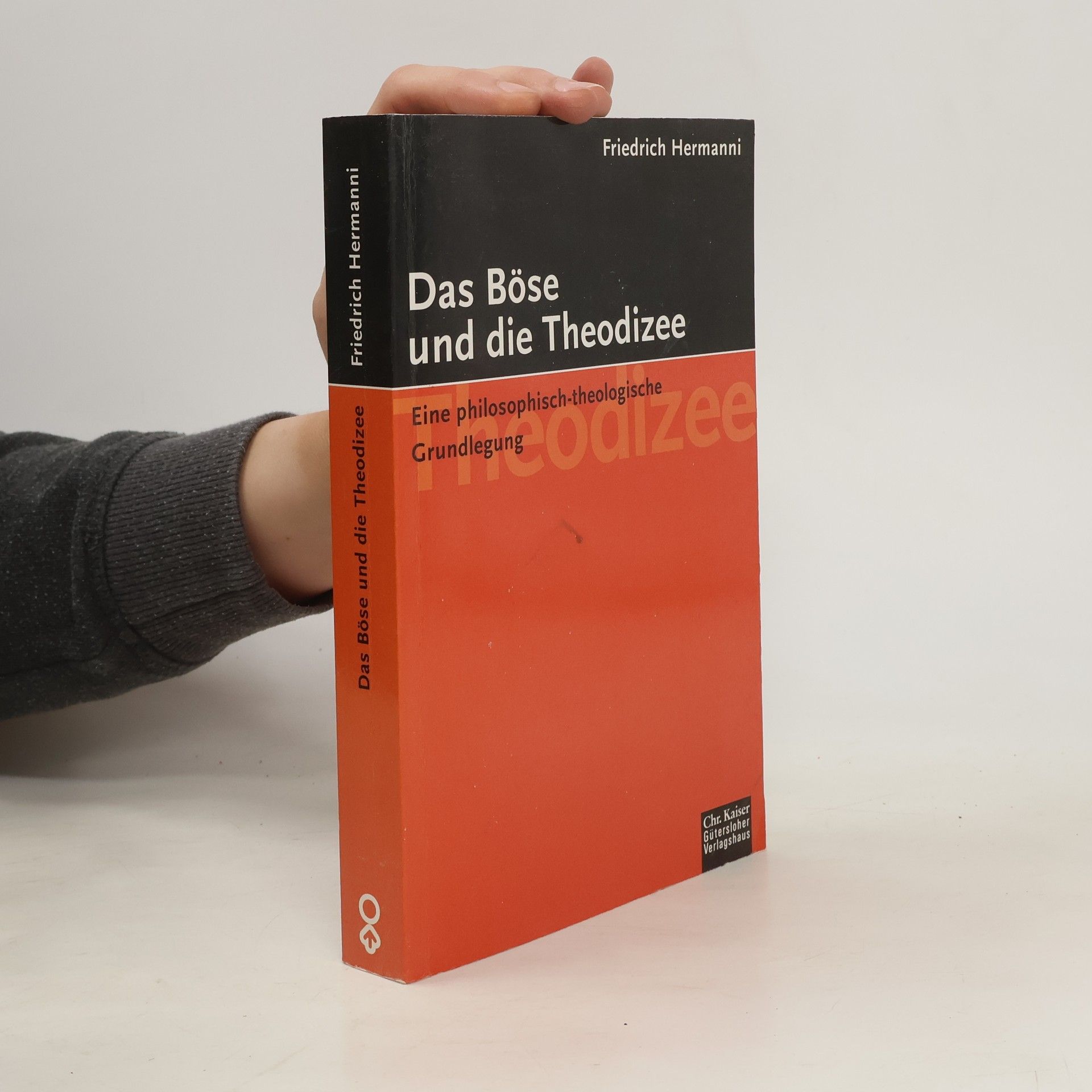

Das Böse und die Theodizee

- 352pages

- 13 heures de lecture

Was ist das Böse und warum ist es in der Welt? Klärungen zum Fundamentalproblem des Glaubens Was ist das Böse? Warum ist es in der Welt? Kann man trotzdem an Gott glauben? Das sind die fundamentalen Fragen, die diese ambitionierte Untersuchung beschäftigen. In der Auseinandersetzung mit den abendländischen Großtheorien von der Antike bis in die Gegenwart entwirft Friedrich Hermanni eine unter Gegenwartsbedingungen überzeugende Theorie des Bösen und der Theodizee. Friedrich Hermanni Privatdozent Dr. phil., Pfarrer, ist Dozent für Systematische Theologie an der Kirchlichen Hochschule Bethel und für praktische Philosophie an der Fachhochschule Südwestfalen.