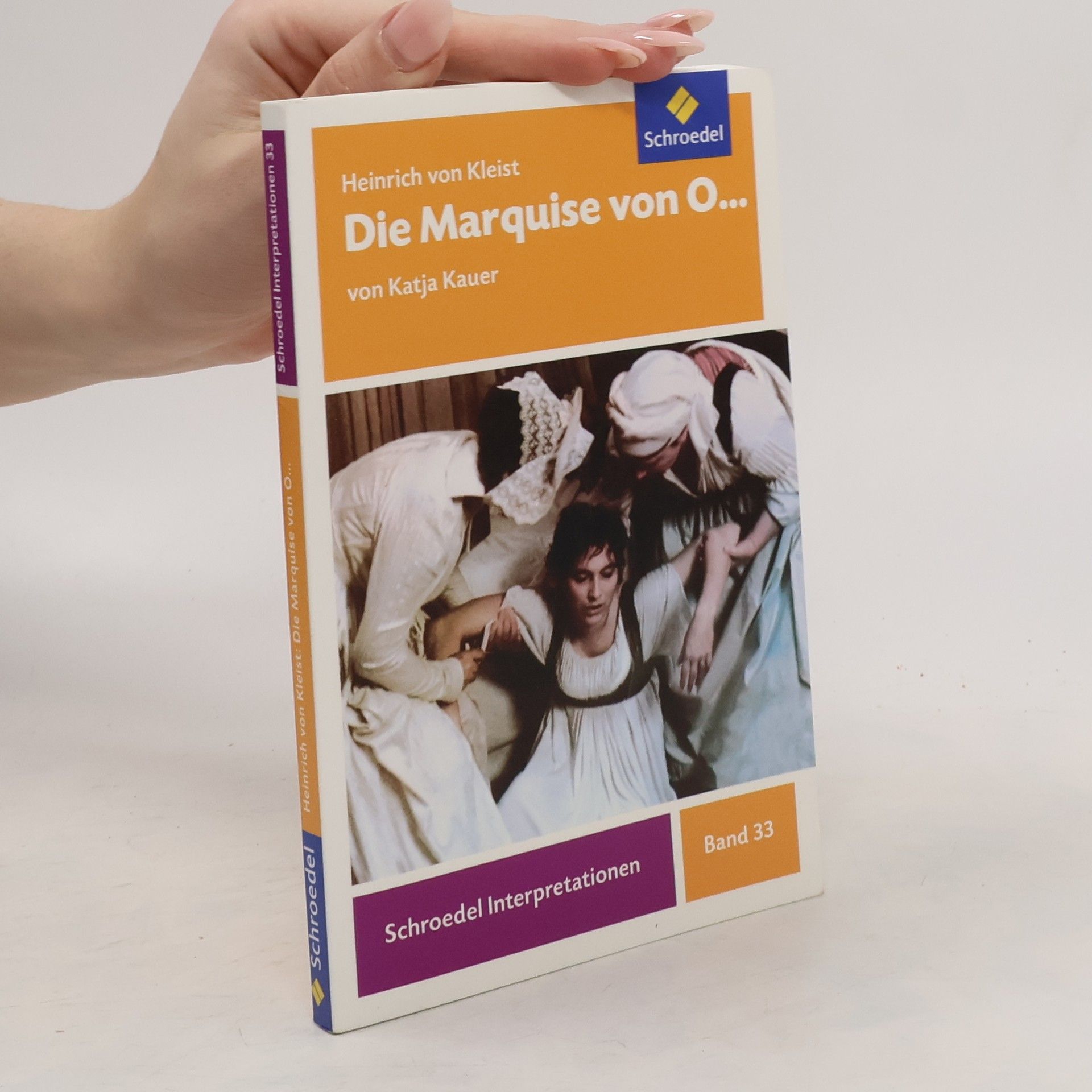

Heinrich von Kleist: Die Marquise von O...

- 112pages

- 4 heures de lecture

Die Schroedel Interpretationen bieten anspruchsvolle, doch verständlich und interessant geschriebene Darstellungen und Deutungen von wichtigen Werken der deutschen Literatur. Die Bände der Reihe eignen sich besonders zur Vorbereitung auf Referate, Hausarbeiten, Klausuren und Prüfungen. In Heinrich von Kleists Erzählung "Die Marquise von O…" (1808/1810) sucht die Titelheldin, eine noch junge tugendhafte Witwe, mittels einer Zeitungsannonce nach dem Unbekannten, der sie ohne ihr Wissen geschwängert hat. Erzählt ist diese Geschichte in für Kleist typischer Manier: in ungerührtem Ton, in dem doch untergründig die leidenschaftliche Anteilnahme des Erzählers am Schicksal der Heldin mitschwingt, dabei insistierend genau alle äußeren Handlungen und Reaktionen registrierend, aus denen sich der Leser ein Bild zusammensetzen und ein Urteil bilden muss. Während die zeitgenössischen Leser den Stoff als allzu skandalös empfanden, wirkt aus heutiger Sicht faszinierend, wie Kleist moralische Fragen aufwirft, um sie dann jedoch verstörend in der Schwebe zu halten. Der Akzent der vorliegenden Deutung liegt auf der Auseinandersetzung mit den in der Erzählung entworfenen Geschlechterrollen.