Die Ordnung der Berührung

Staat, Gewalt und Kritik in Zeiten der Coronakrise. Ein Essay

Staat, Gewalt und Kritik in Zeiten der Coronakrise. Ein Essay

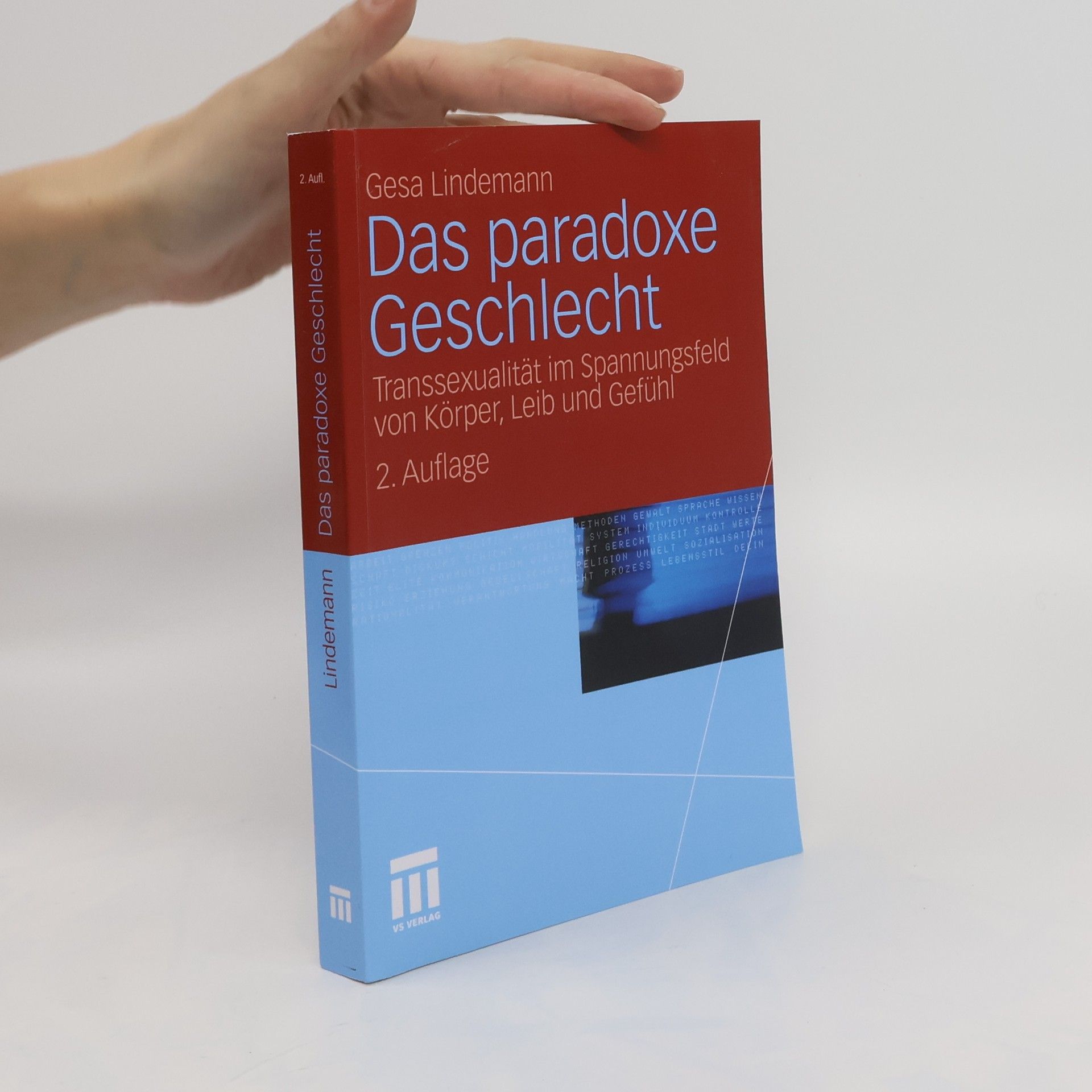

Transsexualität im Spannungsfeld von Körper, Leib und Gefühl

Was bestimmt das Geschlecht? Die Gene? Das Gehirn? Die soziale Interaktion? Ist Geschlecht natürlich oder gibt es eine zweigeschlechtliche soziale Ordnung, die beständig in sozialen Interaktionen reproduziert werden muss? Auf solche Fragen kann ein Blick auf die soziale Realität der Geschlechtsveränderung von Transsexuellen eine Antwort geben. Sie ist etwas komplizierter als die Liebhaber und Liebhaberinnen einfacher Tatsachen es gern hätten. Transsexuelle werden morgen schon gestern das Geschlecht gewesen sein, das sie heute noch nicht sind. – Die paradoxe Struktur der transsexuellen Geschlechtsveränderung lässt sich nur verstehen, wenn man nicht von Subjekten ausgeht, die ihr Geschlecht einfach wechseln können. Vielmehr gilt es, die Dimension der subjektiven leiblichen Erfahrung einzubeziehen und zu verstehen, wie diese mit einer objektivierten zweigeschlechtlichen Ordnung verschränkt ist. „Das paradoxe Geschlecht“ – 2. durchgesehene Auflage mit einem neuen Vorwort und einem überarbeiteten Schluss.