In Elena Messners neuem Roman kämpfen arbeitslose Künstler in einer leer stehenden Halle um die Uraufführung eines kritischen Theaterstücks über Bankenkriminalität. Veronika, eine Bühnentechnikerin, wird entsandt, um die Unabhängigen zu unterstützen. Der Roman thematisiert die Kraft politischer Kunst und investigativen Theaters.

Elena Messner Livres

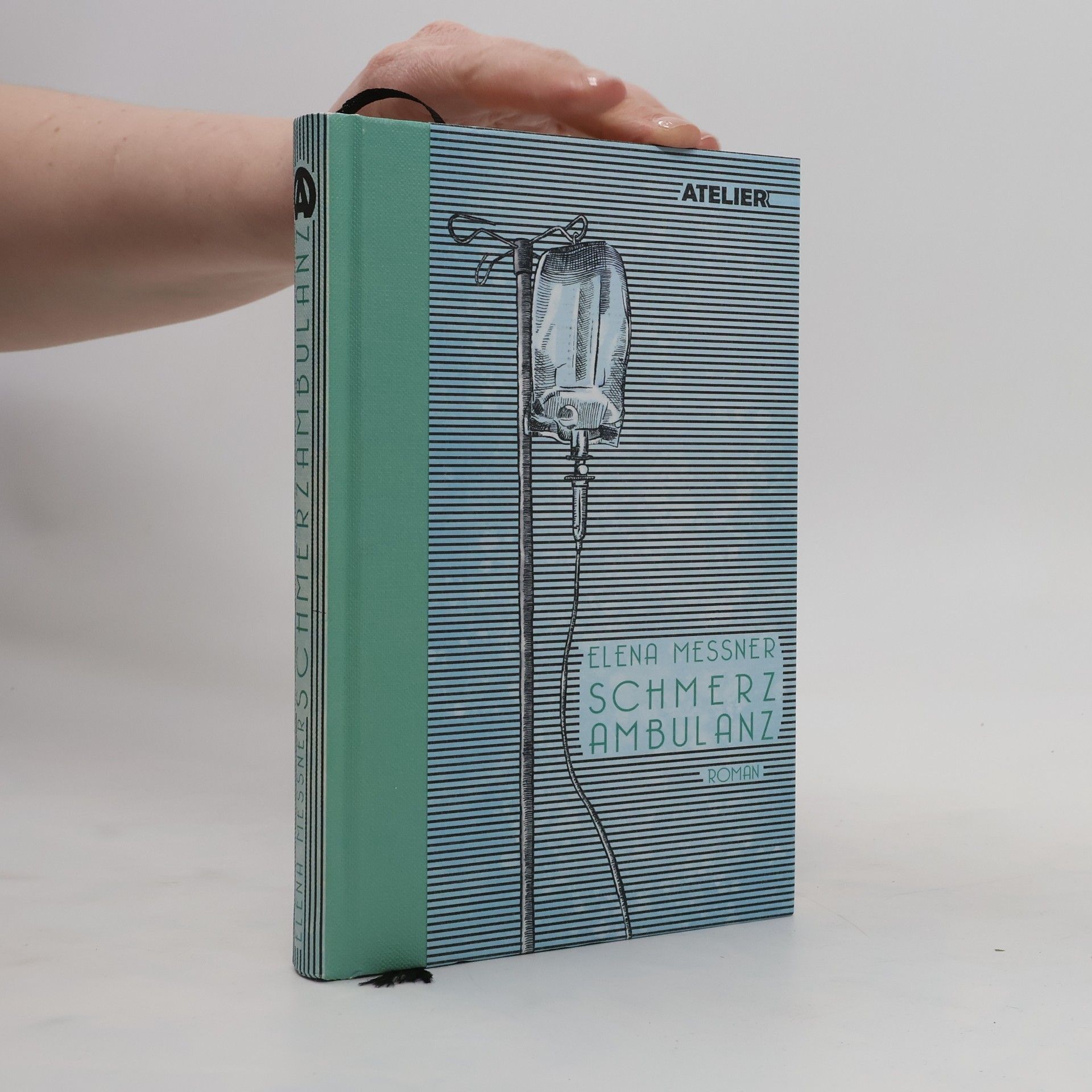

Schmerzambulanz

- 228pages

- 8 heures de lecture

Als Barbara Steindl im Bad ihres Krankenhauszimmers zusammenbricht, sind die stationsführende Ärztin Judit Kasparek und ihr Team ratlos. Während die Patientin auf der Intensivstation um ihr Leben kämpft, ist das Personal mit Schuldzuweisungen, Selbstzweifeln und Überforderung beschäftigt. Judit fühlt sich alleine gelassen, vom Pfleger Jovo, der für sie mehr als nur ein Kollege ist, ihrer Freundin und Anästhesistin Asja und ihrem Mentor Tom. Sie beruft ein Ethikkonsil ein, das den Fall aufklären und Frau Steindls weitere Behandlung ermöglichen soll. Denn nicht nur deren Tochter beginnt allmählich zu verzweifeln. Elena Messner zeigt in ihrem sprachlich brillanten Roman das komplexe System Krankenhaus zwischen Rentabilität und Patient: innenwohl und geht kompromisslos der Frage nach der Verantwortung in der Medizin auf den Grund.

Seit geraumer Zeit hat sich um das Wiener Heeresgeschichtliche Museum eine öffentliche Debatte über dessen notwendige Reformierung entsponnen. Der vom Ringstraßen-Architekten Theophil Hansen geplante Prachtbau wurde 1869 als k. k. Hofwaffenmuseum eröffnet und schließt sowohl architektonisch als auch thematisch bis heute bruchlos an das Erbe der Monarchie an. Doch wozu braucht es im 21. Jahrhundert ein militärgeschichtliches Museum, was kann und muss es leisten? Zur Zukunft und den angekündigten Neuerungen des HGM stellen in diesem Sammelband Kurator*innen, Historiker*innen, Kulturwissenschaftler*innen und Journalist*innen Thesen, Ideen und Visionen auf und gehen dabei der zentralen Frage nach, wie Krieg als Thema im Museum behandelt werden soll.

Ein österreichisch-ungarischer Offizier im Ersten Weltkrieg, seit 1916 im besetzten Belgrad stationiert, erlebt in bitterer Verzweiflung den Zusammenbruch seines Reiches. Hundert Jahre später sitzen die Direktorin des Wiener Heeresgeschichtlichen Museums und ihre Assistentin einander im Streitgespräch über Moral und Mitleid, Verbrechen und Verantwortung gegenüber. Ein Roman über sinn- und schamlos vergeudetes und zerstörtes Leben, über ein finsteres Kapitel der österreichischen Geschichte und über die Sehnsucht nach Aussöhnung.

Warum feiern

Beiträge zu 100 Jahren Frauenwahlrecht

Keine Demokratie ohne Frauenrechte. 1918 durften Frauen in Österreich und Deutschland erstmals wählen. Aber: Gibt es im Hinblick auf Geschlechtergleichstellung überhaupt etwas zu feiern? Und wenn ja, was genau? Dem langen Weg bis zum Frauenwahlrecht, was seither passiert ist und wo wir heute stehen, gehen Schriftstellerinnen, Historikerinnen, Politologinnen und Journalistinnen in ihren reflektierten und feministischen Texten nach. Sie berichten von persönlichen Erfahrungen, beleuchten die Frauenbewegung und rekapitulieren die Geschichte vom Beginn des Frauenwahlrechts bis zu #MeToo. Mit Beiträgen von: Marie-Noelle Yazdanpanah, Petra Sturm, Maria Sterkl, Eva Schörkhuber, Helga Christina Pregesbauer, Elena Messner, Marion Löffler, Birge Krondorfer, Nadine Kegele, Veronika Helfert, Jelena Gučanin, Li Gerhalter, Marlene Gölz, Mascha Dabić, Natalie Deewan, Brigitte Bargetz, Bettina Balàka sowie einer Sammlung aktueller politischer Forderungen und einem Nachwort von Marlene Streeruwitz

Engel und Stern. Angel in zvezda.

- 200pages

- 7 heures de lecture

Zwei Großmütter. Zwei Länder. Zwei Familiengeschichten. Elena Messner wirft einen komplexen Blick auf private und öffentliche, verschüttete und wiederentdeckte Geschichten zwischen Unterdrückung und Kampf. Sie verflicht persönliche Erinnerungen, literarische Erzählung und akribisch recherchierte Dokumentation über Kunst, Militär und Widerstand zu einem fein gesponnenen Essay über die Deportation der Kärntner Sloweninnen und Slowenen sowie der Partisaninnen und Partisanen in Jugoslawien. Dve babici. Dve deželi. Dve družinski zgodbi. Elena Messner nudi kompleksen pogled na zasebne in javne, zasute in na novo odkrite zgodbe o zatiranju in uporu. Avtorica prepleta osebne spomine, literarne pripovedi in skrbno raziskovano dokumentacijo o borbi, vojni in umetnosti v fino tkan esej o deportaciji koroških Slovenk in Slovencev in partizankah v Jugoslaviji.

Solidarität an der Grenze / Solidarnost ob meji

Janko Messners Hinterlassenschaft / Zapuščina Janka Messnerja

- 110pages

- 4 heures de lecture

Als Daniel das südeuropäische Makrique erreicht, ist die Hafenstadt gezeichnet von den Ereignissen der letzten Monate. Wo früher in den Yachtclubs Partys gefeiert wurden, suchen die Einheimischen nun das Meer nach ertrunkenen Flüchtlingen ab. Der Hafen ist durch Streiks stillgelegt, die Bevölkerung gespalten. Daniel zieht durch die Straßen und sieht sich schnell mit den Sehnsüchten und Ängsten der Menschen konfrontiert. Als sich das Gerücht verbreitet, dass ein neues Boot am Horizont aufgetaucht sein soll, eskalieren die Ereignisse ...

Die möglichen Verbindungen von "Medien" und "Gewalt" sind in der wissenschaftlichen Welt schon unter den verschiedensten Vorzeichen diskutiert und behandelt worden. Ziel der vorliegenden Publikation ist es, entgegen der weitverbreiteten medienpädagogischen Fragestellungen zu versuchen, sich mit der Medialisierung von Gewalt und der Übernahme der (realen) Gewalt in die Welt der Medien sowie der Frage nach der (mitunter ebenfalls medialen) Legitimierung der Darstellung von Gewalt in den Medien auseinanderzusetzen und zu neuen Lösungsansätzen zu finden.Mit Beiträgen von Thomas Ballhausen, Thomas Brandstetter, Martin Büsser, Barbara Eichinger, Günther Friesinger, Johannes Grenzfurthner, Julia Barbara Köhne, Günter Krenn, Elena Messner, Jörg Metelmann, Mela Mikes, Tine Plesch und Thomas Schunke.