Exploring the interplay between sexuality and theory, Eric Santner's work delves into the allure of critical thinking since the 1960s, challenging the prevailing "postcritical turn." By weaving his intellectual history with personal experiences, he reexamines major theoretical paradigms, emphasizing their transformative potential beyond mere suspicion. Santner argues that dismissing these theories overlooks their vibrant, life-affirming qualities, ultimately revealing the profound "gay science" that underpins their appeal and the libidinal energy they evoke.

Eric L. Santner Livres

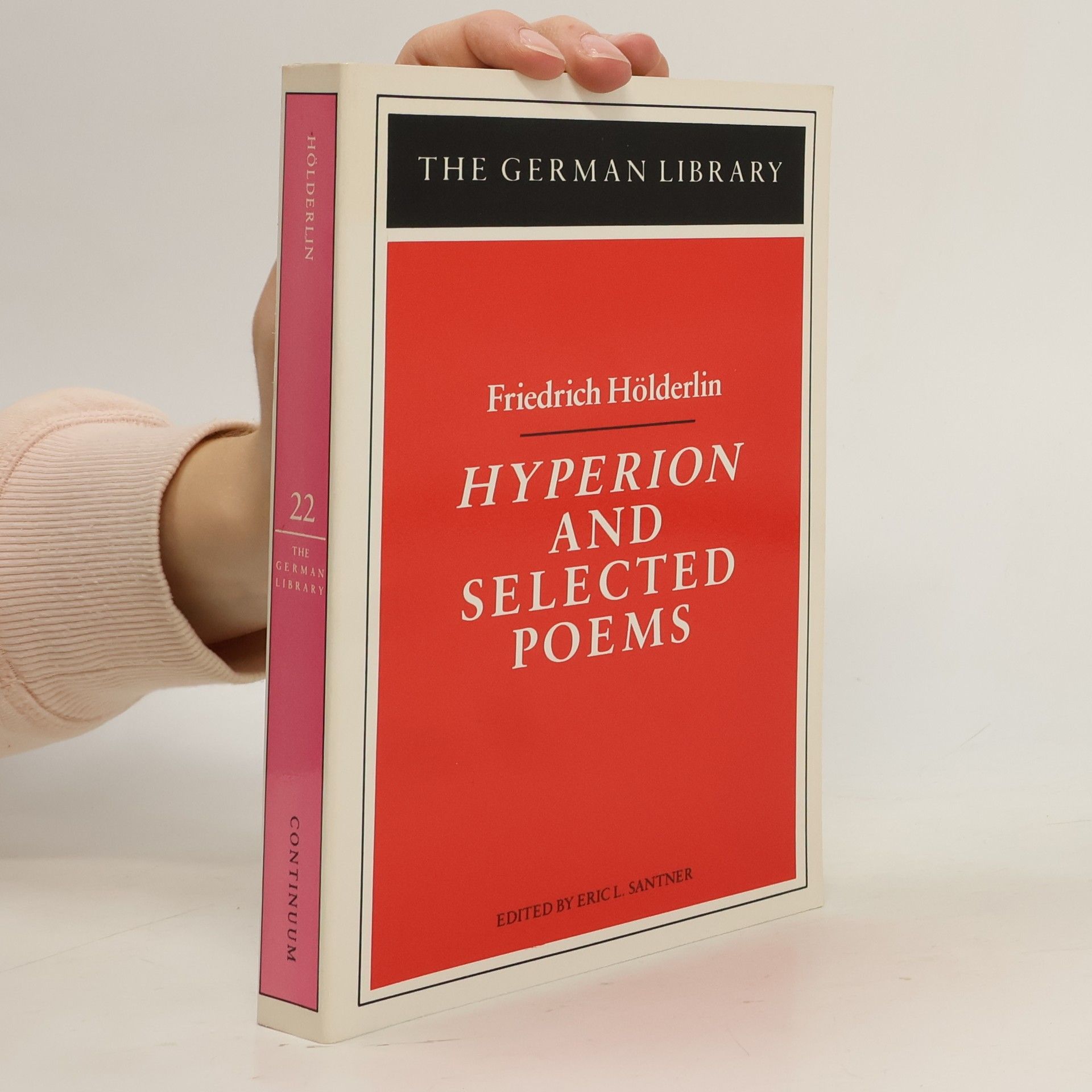

The German Library - 22: Hyperion and Selected Poems

- 320pages

- 12 heures de lecture

English (translation)Original German

Was vom König übrigblieb

Die zwei Körper des Volkes und die Endspiele der Souveränität

In seinem aktuellen Buch geht Eric Santner den Verwandlungen des Prinzips der Souveränität in der europäischen Moderne nach. Wenn Ernst Kantorowicz argumentierte, dass der »zweite Körper des Königs« dem Prinzip der Souveränität eine fleischliche Dimension verlieh, ist Santners These, dass diese mit dem Verschwinden des Souveräns nicht aus dem politischen Feld verschwand. Vielmehr ging das »Fleisch« der Souveränität in den Volkskörper und also in die demokratische Moderne über, wo es am Knotenpunkt von Körper und Signifikant des Subjekts erscheint. Santners Begriff des Fleisches fasst so eine Dimension der Erfahrung der Moderne, die er in Theorien und Praktiken des literarischen und visuellen Modernismus aufzeigt und im Kern der modernen Biopolitik erkennt. Santner stellt Analysen von Kantorowicz, Carl Schmitt, Agamben und Arendt Interpretationen von Hofmannsthal, Kafka und Rilke gegenüber und zeichnet dabei die Wanderung des Fleisches vom Körper des Königs in den des Volkes nach.