Corinna Koch (MÌnster) Einbezug der Herkunftssprachen Russisch und TÌrkisch in die Wortschatzarbeit im lehrbuchbasierten Französischunterricht - Wortschatzanalyse und unterrichtspraktische VorschlÀge Jannik Schwebel-Schmitt (Kassel) Demokratielernen im Fremdsprachenunterricht: Ein Modellvorschlag zur Erweiterung bisheriger KompetenzansÀtze Claudia Finkbeiner & Wiebke Sophie Ost & Claudia Schlaak (Kassel) Virtual Reality in der LehrkrÀfteausbildung: Eine empirische Studie zu Einstellungen von zukÌnftigen FremdsprachenlehrkrÀften Daniel Reimann & Felicia Bayer & Vanessa Santodonato (Berlin) SchÌlerinnen und SchÌler mit rumÀnischsprachigem Hintergrund im Italienisch- und Spanischunterricht Rezensionen zu linguistischen und didaktischen Publikationen Zeitschriftenschau: Neues zur Didaktik der Romanischen Sprachen Profil & Nachruf: Prof. Dr. Johannes Kramer (_) (UniversitÀt Trier) (Thiele, Mainz) Lehrveranstaltungen: Didaktik der Romanischen Sprachen (SoSe 2024)

Claudia Schlaak Livres

Zeitschrift für Romanische Sprachen und ihre Didaktik

- 320pages

- 12 heures de lecture

Elissa Pustka & Linda Bäumler explore regional varieties and pluricentricity in Spanish education through an online survey of first-semester students in Bavaria and Austria. Corinna Deppner discusses intercultural learning in Spanish classes, using Pablo Picasso's "Les Demoiselles d'Avignon" to enhance intercultural competence via visual arts. Melanie Koch-Fröhlich addresses the promotion of literary engagement through profession-oriented approaches in literary studies, focusing on autobiographical narratives. Georgia Gödecke examines the use of bande dessinée to support genre-specific learning in French instruction. Daniel Reimann analyzes pronunciation in Spanish and Italian teaching, highlighting linguistic and curricular specifics, as well as teachers' beliefs and reported practices in secondary education. Lukas Eibensteiner and Claudia Schlaak investigate the potential of digitalization in multilingual didactics, transitioning from analog to digital frameworks, and offer research perspectives from Romance language didactics. The publication also includes reviews of linguistic and didactic works and a survey of recent developments in the didactics of Romance languages. The profile features Prof. Dr. Marcus Bär from Bergische Universität Wuppertal, detailing his courses on the didactics of Romance languages.

Förderung der mündlichen Sprachproduktion im Fremdsprachenunterricht

Perspektiven aus Wissenschaft und Praxis

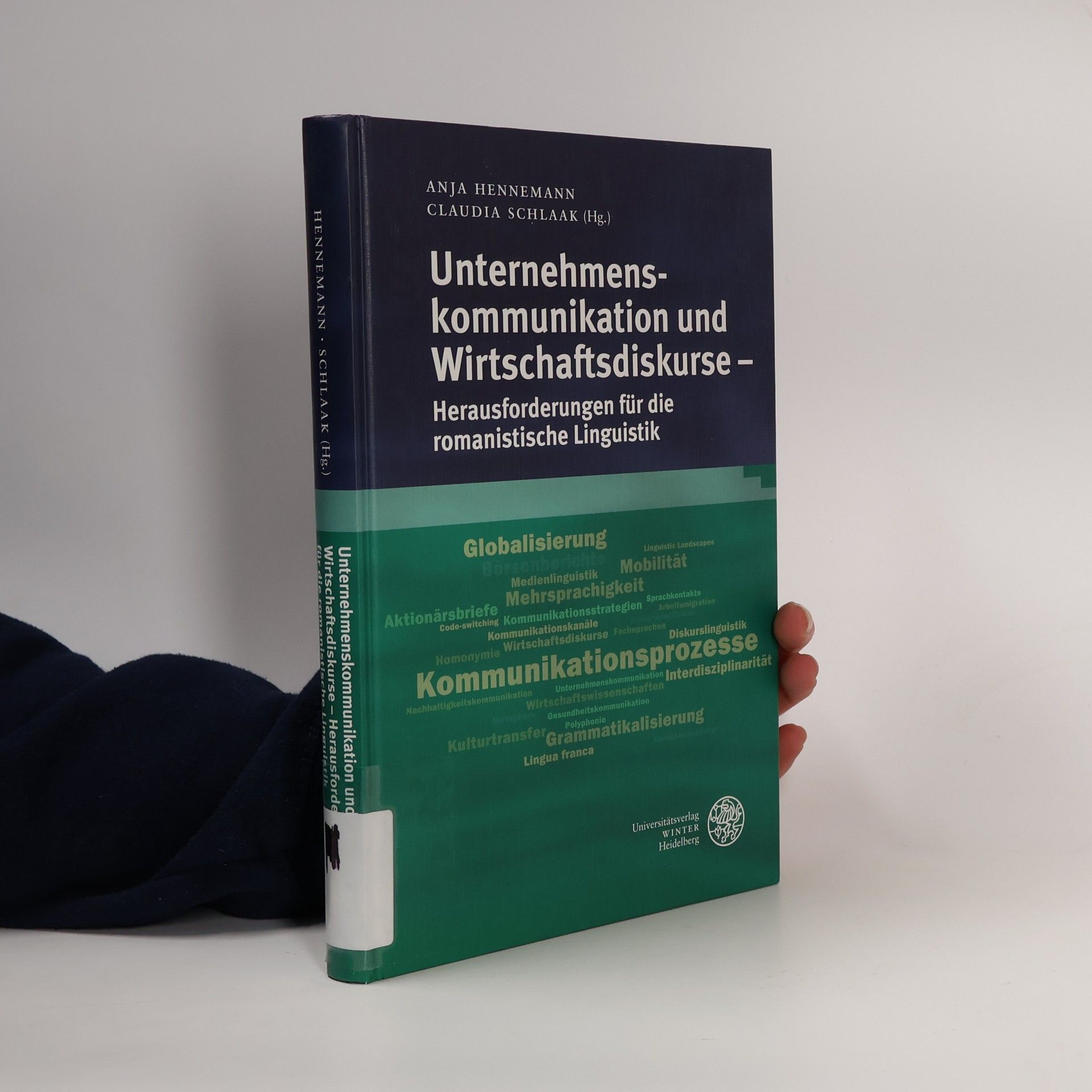

Wie mehrsprachig wird in der Arbeitswelt eigentlich kommuniziert? Welche Kommunikationskanäle lassen sich in der Unternehmenskommunikation ausmachen? Welche materialsprachlichen Besonderheiten sind bei der Analyse romanischer Wirtschaftsdiskurse zu entdecken? Dies sind exemplarische Fragen, denen die Autorinnen und Autoren dieses Buches nachgehen, das einerseits Kommunikationsstrategien und -verfahren in verschiedenen Unternehmensbereichen untersucht und andererseits aus der linguistischen Perspektive der Hispanistik, Französistik oder Italianistik sprachliche Charakteristika in ausgewählten wirtschaftsbezogenen Diskursen analysiert. Dabei werden nicht nur einzelsprachliche Untersuchungen vorgestellt, sondern auch aktuelle Forschungsprojekte.