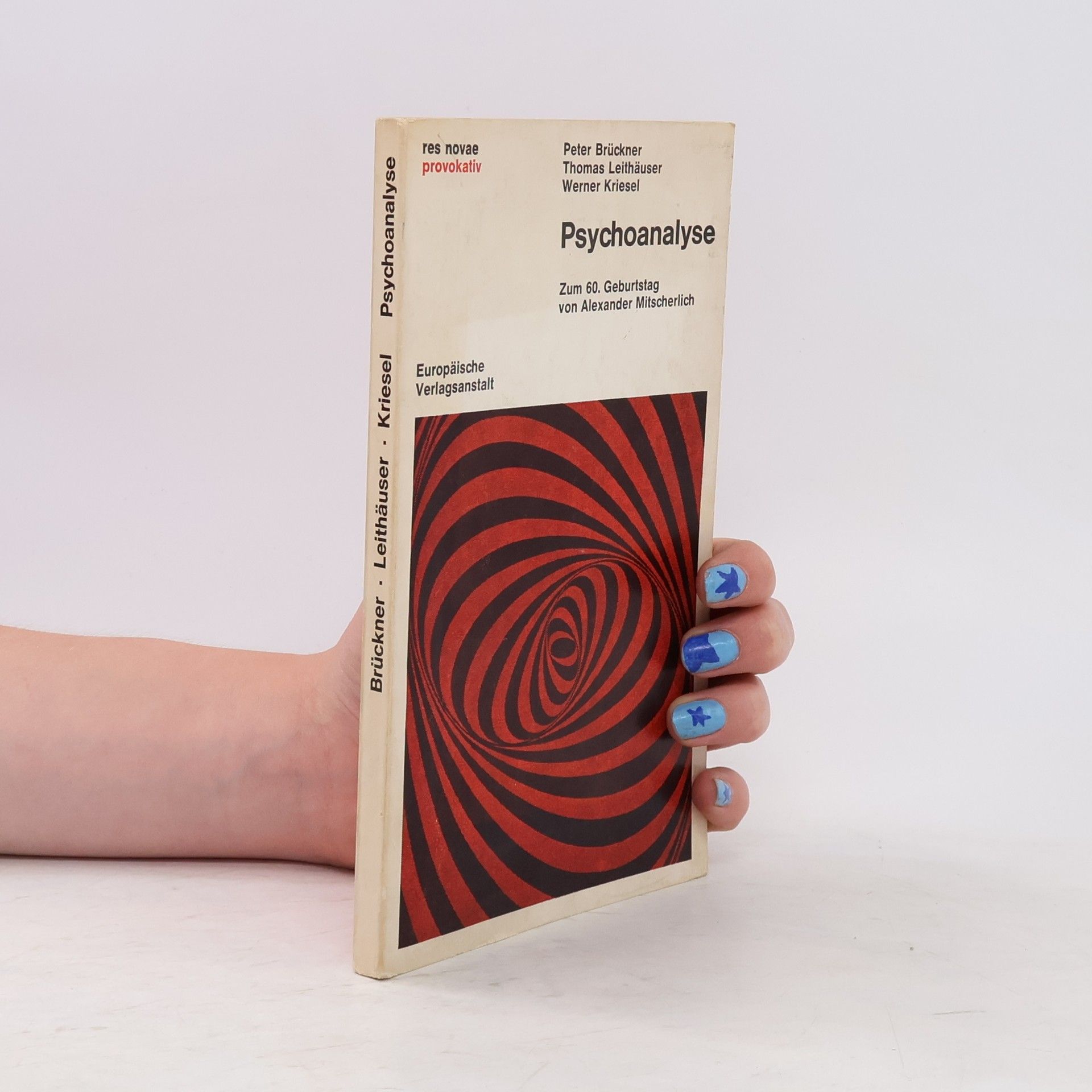

Psychoanalyse

Zum 60. Geburtstag von Alexander Mitscherlich

Zum 60. Geburtstag von Alexander Mitscherlich

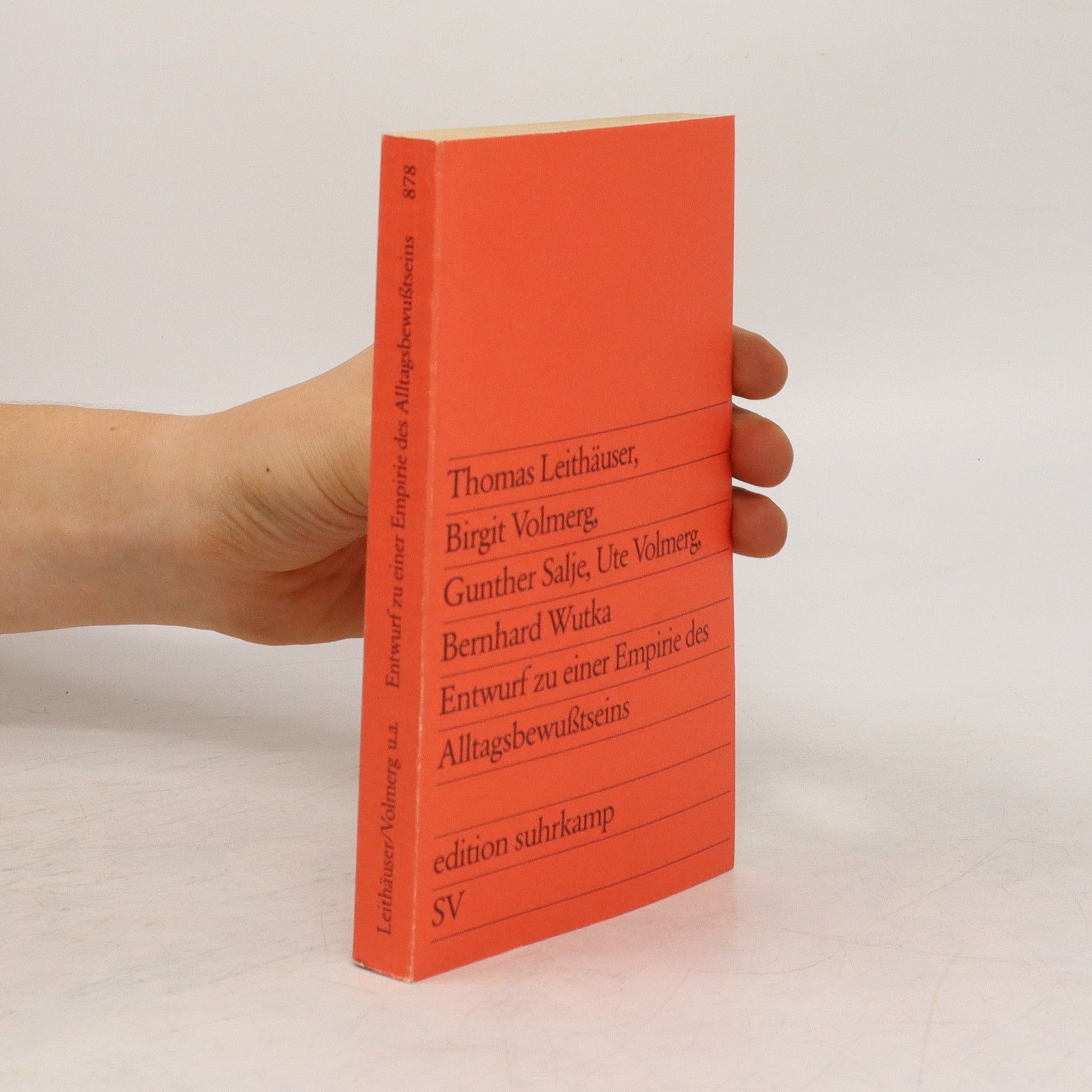

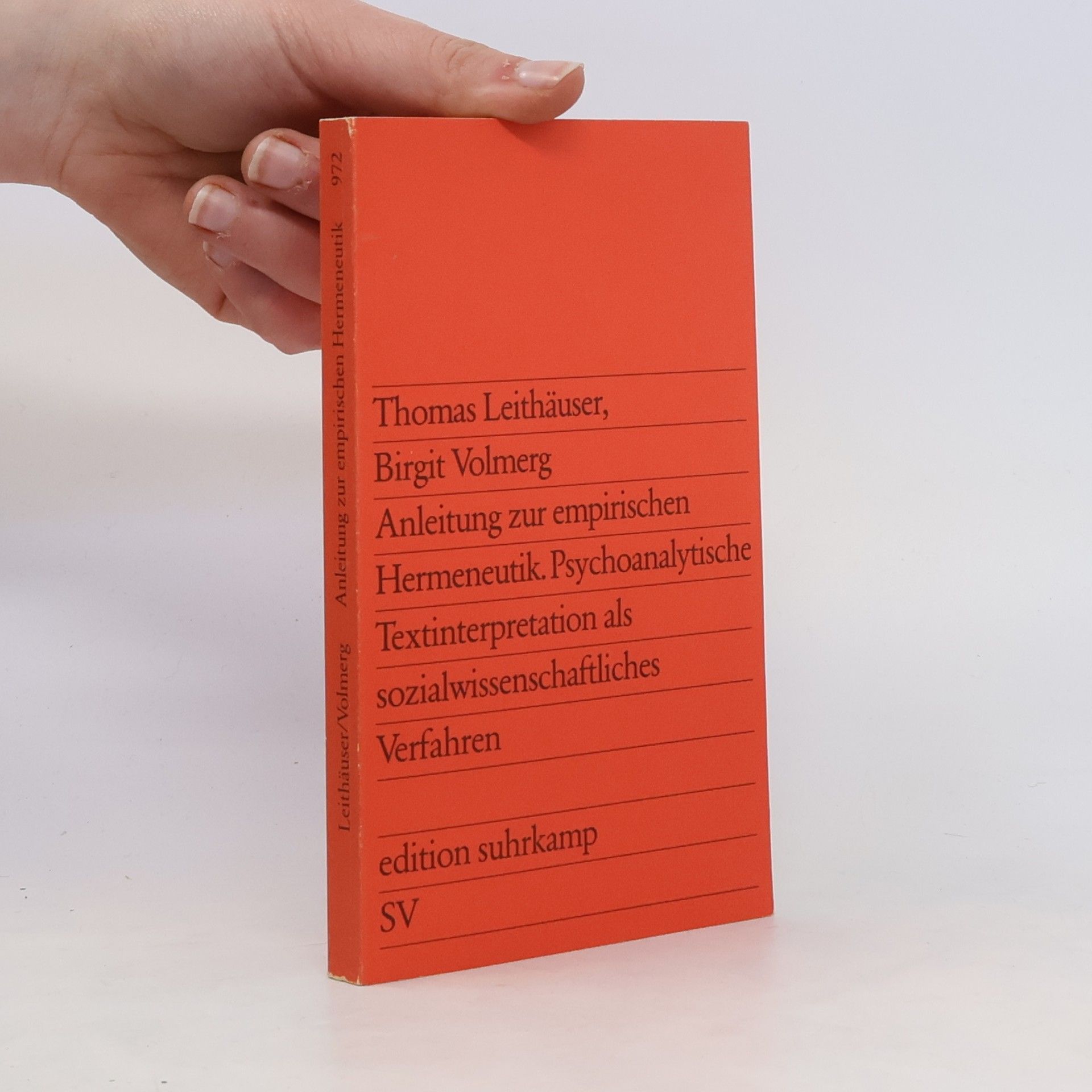

Qualitative Interpretationsmethoden wurden in den Sozialwissenschaften bisher nur wenige entwickelt. Die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse als empirische Ideologiekritik bleibt unzureichend, sie vermag ihrem Gegenstand, dem gesellschaftlichen Bewußtsein, nicht wirklich gerecht zu werden. Gesellschaftliches Bewußtsein entsteht auch und erhält sich in vielfältigen Sozialisationsprozessen. Diese bilden die subjektive Seite des gesellschaftlichen Bewußtseins. Wie die empirischen Untersuchungen zum Alltagsbewußtsein zeigen, treten die subjektiven Strukturen gegenüber den vorgegebenen ideologischen Inhalten des Bewußtseins heute in den Vordergrund. Diese subjektiven Strukturen des Alltagsbewußtseins gilt es wissenschaftlich zu erfassen: das Verstehen des gesellschaftlichen Gehalts bedarf einer Tiefenhermeneutik. In ihrem Buch entwickeln die beiden Wissenschaftler ein tiefenhermeneutisches Verfahren der Textinterpretation, mit dessen Hilfe subjektive Strukturen in Texten erschlossen werden können. Das ausschließlich mit dem Individuum befaßte Verfahren der Psychoanalyse wird abgewandelt, seine naive Anwendung auf Texte kritisiert. An Beispielen werden der besondere Gegenstand der psychoanalytischen Textinterpretation freigelegt und die einzelnen Schritte des Interpretationsverfahrens dargestellt.