László Garaczi Livres

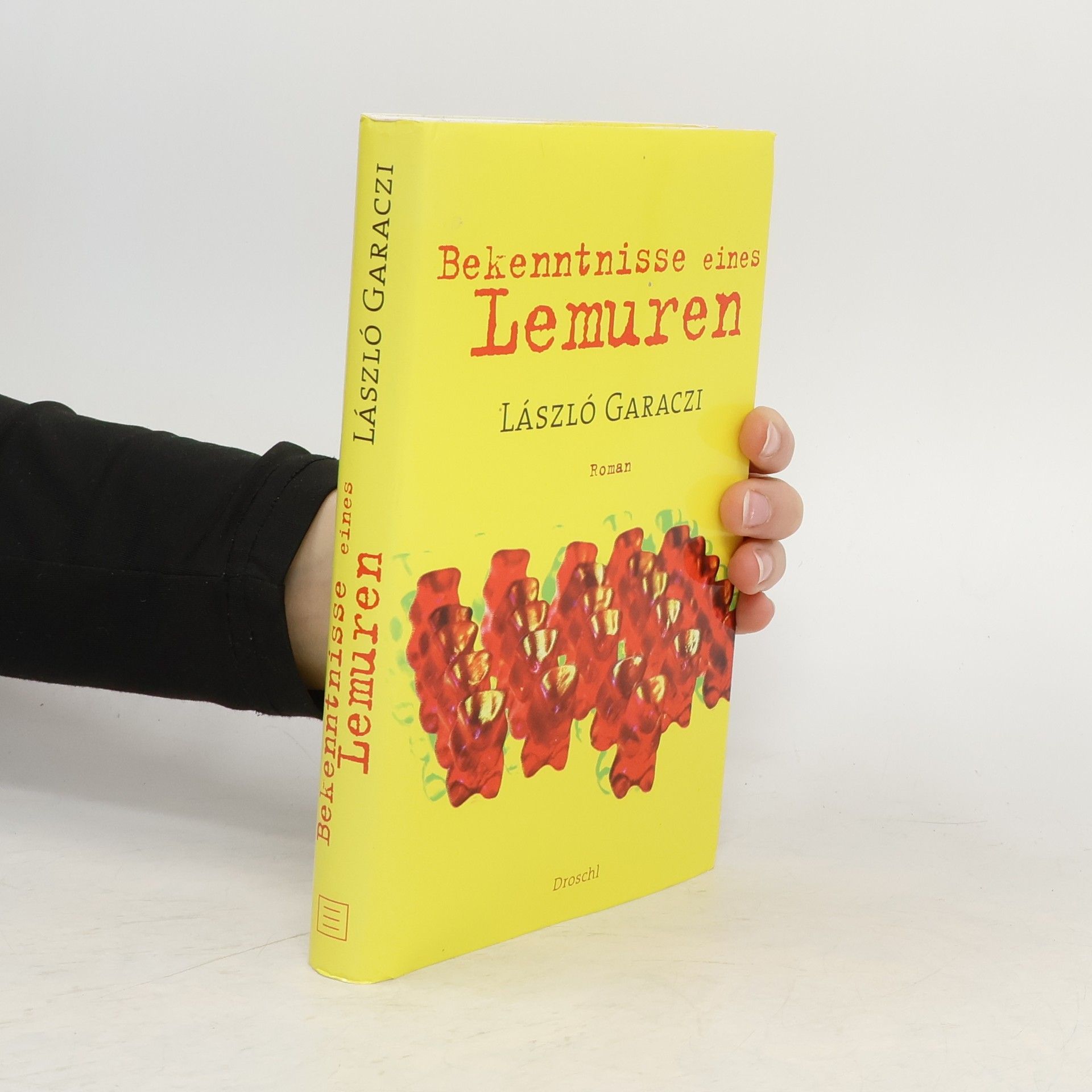

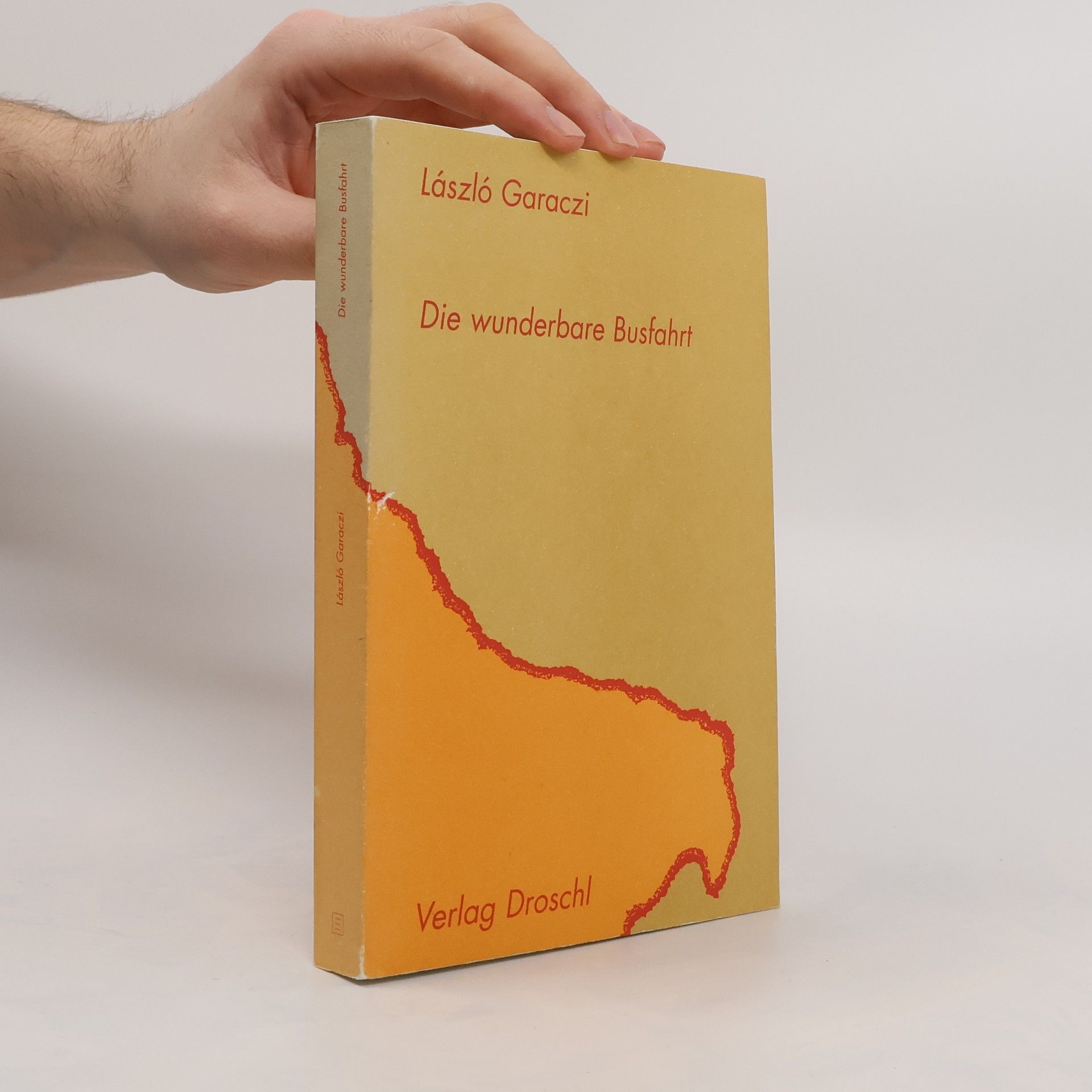

Einer der wichtigsten Vertreter der jüngeren ungarischen Schriftstellergeneration erinnert sich an Kindheit, Jugend und Heranwachsen, an Schule und Sex, an Paraden und Drogen, an Busausflüge und Sekretärinnen mit Haarknoten, an den Gulaschkommunismus der 50er, 60er und 70er Jahre. Mit unnachahmlichem Witz durchdringen sich auf diesen Seiten das Private und das Gesellschaftliche; 'Kann es sein, dass das stolze Schiff des Kommunismus hier, an dieser Klippe, leckschlug?' – diese Frage stellt der Erzähler mit Blick auf seine private Familiengeschichte, die reich ist an komischen Käuzen und schrägen Episoden, aber auch voll ungerührter Grausamkeit und Brutalität. Garaczi – 'Ich bin Schriftsteller geworden, weil ich Angst hatte zu verfetten' – schrieb mit diesem (im Original in zwei Bänden erschienenen) Werk eine Hymne auf die Anarchie der Kindheit, ohne sie an irgendeiner Stelle zur Idylle zu verharmlosen, im Gegenteil: dieser Blick zurück ist schockierend unerschrocken und tut nicht selten weh. Die gesellschaftliche Tünche liegt nur dünn über der Widerständigkeit des Individuellen. 'Bravsein und Gehorsam sind zwei unausrottbare Zwangsvorstellungen der Erwachsenen, anderenfalls verhauen sie einen. Außer Eltern fürchtet man Polizisten, Rauchfangkehrer, lumpensammelnde Zigeuner, das Jesulein, das den schlimmen Kindern die Zunge abschneidet, und den Friseur.'

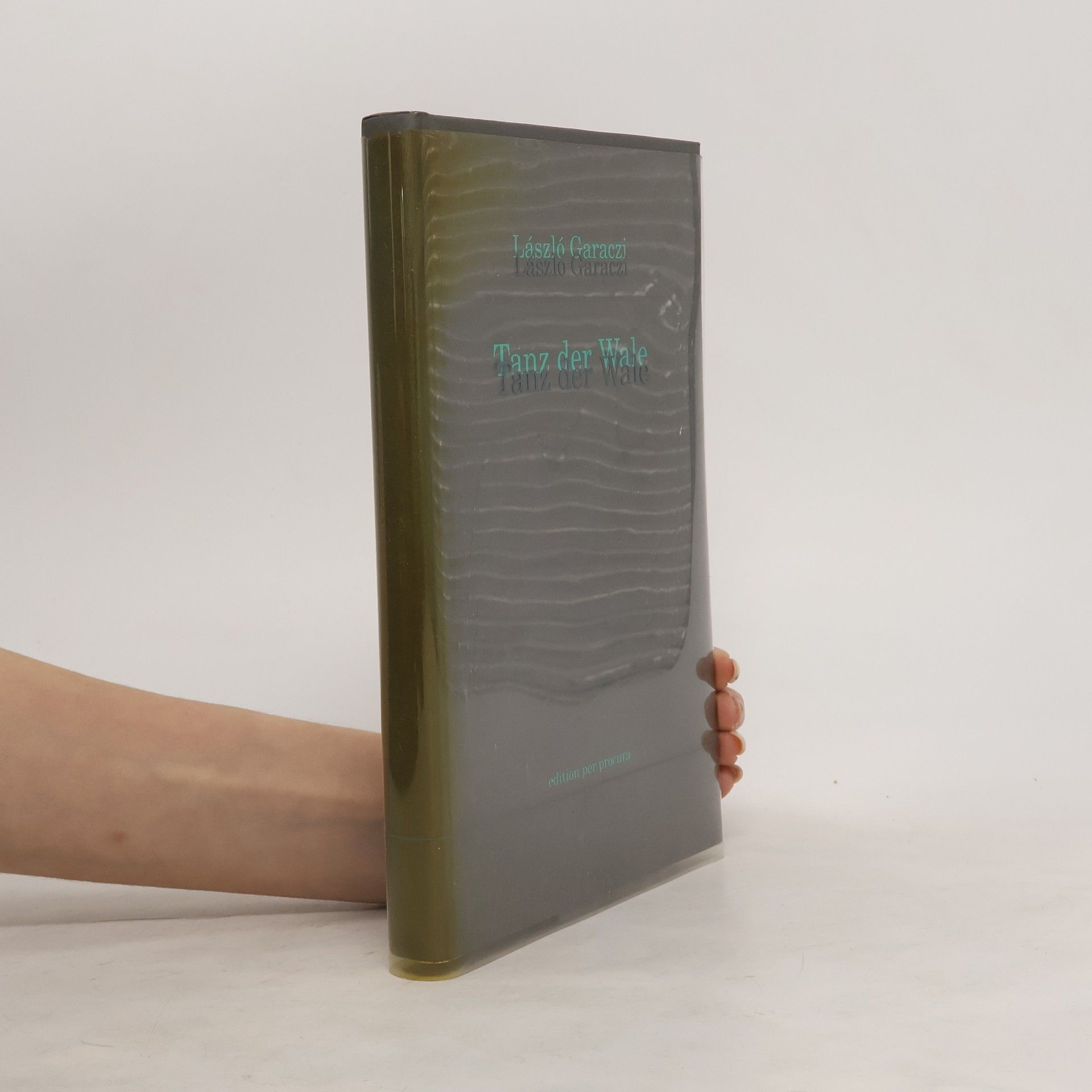

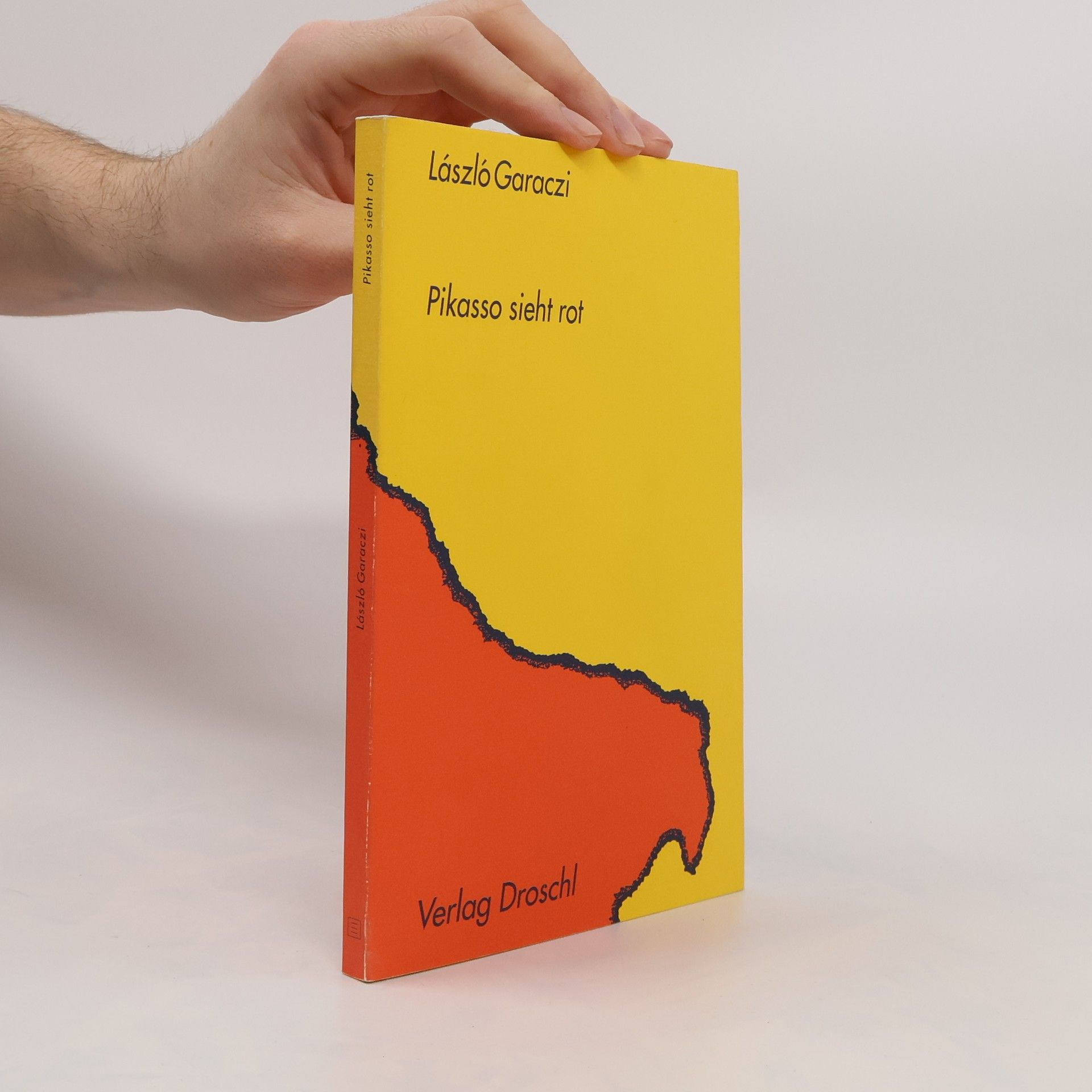

Ein humaner und absurd-komischer Bericht über die Schrecknisse des Abgerichtetwerdens: László Garaczi führt seinen Erzähler, der Schwierigkeiten hat, ein erfülltes Liebes- und Sexualleben zu führen, mit dem Eintritt in den Militärdienst tiefer in die goldenen Jahre des ungarischen Sozialismus. Dieses Werk ist jedoch keine Militärklamotte oder humoristische Erinnerung an die Albernheiten eines belächelten Systems, noch ist es eine Anklage gegen dessen Inhumanität. Der Erzähler hat Unmenschlichkeit und Brutalität bereits vor dem Militär kennengelernt, in der Schule und in der Familie – Territorien, die Garaczi auch in seinem zweiteiligen Roman erkundet hat. Unmenschlichkeit ist im Herzen dieser Welt verankert, und das Militär ist nur ein weiterer Schauplatz, an dem diese Fähigkeiten trainiert werden. Der junge Mann mit dem Spitznamen ›Knochen‹ ist bereit, alles zu tun, um dem Abrichtungssystem zu entkommen; er bricht sich lieber selbst den Arm, als gebrochen zu werden. Unbestimmte Wünsche treiben ihn an, die er nicht formulieren kann; stattdessen sammelt er seltsame Wörter, bleibt vorerst stumm und ahnt, dass Wahrnehmen und Benennen ihn aus der Lähmung führen können. Paradoxerweise wird er, nun als ›Mann‹, von Kamilla erhört. Garaczi hat sich als unbestechlicher Chronist der Anpassung an erniedrigende Bedingungen in die europäische Literaturgeschichte eingeschrieben.