Wer denkt, aus »Ausländern« könnten je »richtige Deutsche« werden, irrt sich gewaltig: Es reicht nie, ist die Erfahrung hier lebender Muslime. Brillant und bissig erzählt Ozan Zakariya Keskinkılıç von einer konsequenten Verfremdung und bahnt einen Weg der Annäherung.Egal, ob man in Deutschland geboren wurde und sich überhaupt in jeder Hinsicht integriert: Muslim bleibt immer Muslim – fremd, gefährlich, rückständig. Und als Muslimin ist man entweder unterdrücktes Opfer oder erotische Projektionsfläche.Diese Zuschreibungen sind weit älter als die gegenwärtigen angeblich islamkritischen Debatten. Als Orientalika bezeichnet Keskinkılıç solche Gegenstände, Symbole und Sprachspuren, in denen die hartnäckigen Klischees von Orient und Okzident sich spiegeln. Indem er sie mit aktuellen Entwicklungen und eigenen Erfahrungen verknüpft, seziert Keskinkılıç die Fixierung auf »den Islam« als zentrales Feindbild der Gesellschaft.»Muslimaniac« nennt Keskinkılıç diese Erfindung der Muslime als Problem: ein schillernder Begriff, in dem sich gesellschaftliche Konstruktion und Besessenheit mit dem leidenschaftlichen, ironischen Geist des Ausbruchs aus den Stereotypen mischen. Und erst, wenn diese Umkehr gelingt, öffnet sich eine gemeinsame Zukunft jenseits der Stigmatisierungen.

Ozan Zakariya Keskinkılıç Livres

Prinzenbad ist ein Debüt, in dem es um die Beziehungen von Erinnerung und Sprache, von Raum, Körper und Glaube geht: Wie kann Vergangenheit und Gegenwart im Angesicht von Migration und politischer Geografie, von Liebe, Begehren und Gott erzählt werden? In welcher Gestalt tauchen Erinnerungen auf, wie vermengen sie sich mit der Erfahrung, an einem Ort bezeichnet zu werden und zugleich den Fragmenten in anderen Orten zu folgen? Diese Gedichte sind in ihrer Gesamtheit unter dem Zeichen einer spirituellen Navigation des Selbst, als rebellische Praxis, Grenzen zu übertreten, um zu existieren.

Hundesohn

Roman | »Das ist der zärtlichste und klügste Roman seit langem über Liebe, Freundschaft, Begehren.« Martina Hefter

- 224pages

- 8 heures de lecture

Eine Liebesgeschichte von literarischer und gesellschaftlicher Sprengkraft, die im Sommer in Adana spielt, dreitausend Kilometer von Berlin entfernt. In Berlin lebt Zeko, der Männer in Parks, Cafés und auf Dating-Apps trifft. Doch bei jedem Kuss wird er von Erinnerungen an Hassan, den Nachbarsjungen in Adana, zurückgerissen. Zeko kennt das lebhafte Viertel und den Staub der Gassen nur aus den Sommerferien. Der Tod seines Großvaters Dede, der ihm die Sorgen aus dem Bart schnitt und auf Arabisch sang, lässt ihn nicht los. Zeko will die Erinnerungen an Dede, die religiösen Rituale und den Geschmack von Bamya nicht vergessen – vor allem nicht Hassan. Er wiederholt wie ein Mantra: „In neun Tagen werde ich Hassan wiedersehen“, während er sich auf das Freitagsgebet, Therapiesitzungen und Zeit mit seiner besten Freundin Pari vorbereitet. Doch zwischen Zeko und Hassan hat sich etwas verändert, das immer drängender wird, je näher der Tag der Abreise rückt. Die Erzählung thematisiert radikal und poetisch Liebe und Begehren, die Euphorie und Verletzlichkeit, die Angst und das Glück des Verliebtseins. Sie reflektiert über die zerrissene Gegenwart, die über Grenzen von Ländern, Sprache und Körper hinweggeht.

Muttergefühle – Das Schönste, aber auch das Schwerste

15 wirklich gute Texte

- 224pages

- 8 heures de lecture

In den letzten Jahren sind viele Stimmen laut geworden, die unser geltendes Mutterideal hinterfragen. Dennoch steht die unbedingte Mutterliebe nach wie vor im Vordergrund und gilt als Motivation und Lohn für Care-Arbeit und Entschuldigung für Ungleichheit. Muttergefühle sind synonym für ein einziges Gefühl, das über dreihundert Jahre den faktischen Blick auf das Muttersein versperrt und in rechtskonservativen Ideologien aktuell wieder Aufschwung erhält. Dabei ist es Zeit die Gefühle von Eltern neu zu definieren und das Narrativ der immer glücklichen Mutter aufzubrechen und darzulegen wie viele unterschiedliche und komplexe Emotionen zur Mutterschaft dazugehören – zu denen natürlich auch, aber eben nicht nur, Liebe und Glück zählen. Fünfzehn Autor*innen beschreiben in kurzen Texten, wie es ist Mutter oder Eltern zu sein, und zeigen, was sich alles hinter dem Begriff Muttergefühle verbirgt.

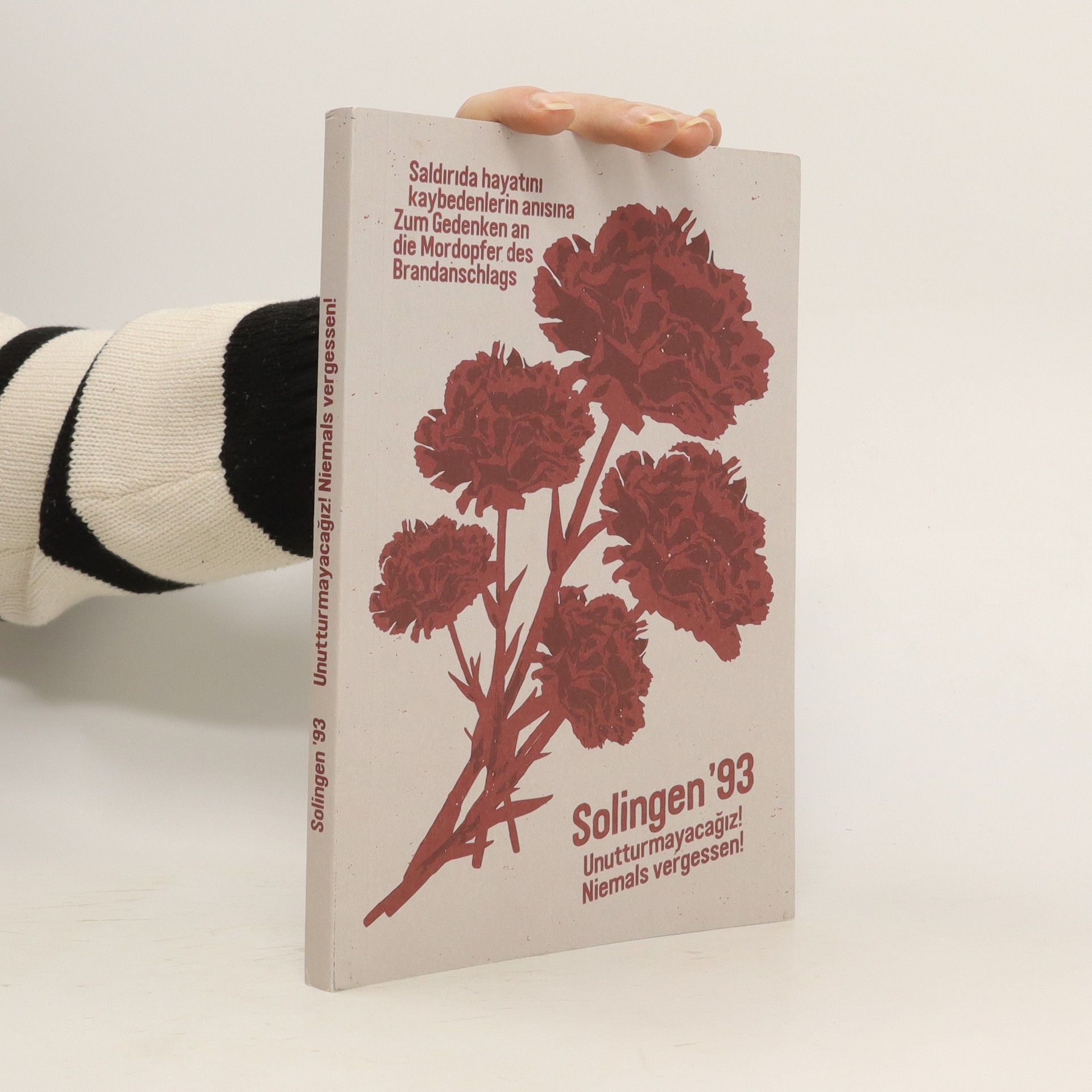

Die Geschichte von Mevlüde und Durmuş Genç bildet den Rahmen der Ausstellung „Solingen ’93“. Die Familie kommt nach Deutschland und baut sich ein Leben auf, während die Kinder, Tochter Hatice und Enkelin Saime, von einer besseren Zukunft träumen. Doch sie wachsen in einer Zeit auf, die von rassistischen und rechtsextremen Übergriffen geprägt ist. Die Ausstellung thematisiert nicht nur die Kontinuität rechter Gewalt, sondern auch das Engagement migrantischer Künstler:innen, die sich mit ihrer Lebenssituation auseinandersetzen und politisch aktiv werden. Am 29. Mai 1993 geschieht das Unfassbare: Vier junge Männer zünden das Haus der Familie Genç an, und fünf Frauen und Mädchen werden ermordet. Die Familie und die Stadt Solingen geraten in einen Ausnahmezustand. Mevlüde Genç appelliert an die Wut der Menschen mit den Worten: „Lasst uns Freunde sein!“. Zeitzeug:innen schildern ihre Erlebnisse, während der Ausstellungskatalog eine Vielzahl von Stimmen und Perspektiven bündelt. Im Mittelpunkt stehen die Porträts der Ermordeten und Mevlüde Genç. Die Künstlerin Sandra del Pilar nutzt eine besondere Technik, um den Betrachtern einen Zugang zu den gewaltsam aus dem Leben gerissenen Frauen zu ermöglichen. Transparente Bildebenen und spiegelnde Rahmen schaffen Räume zur Reflexion. Das Porträt von Mevlüde Genç stammt von der Künstlerin Beata Stankiewicz.