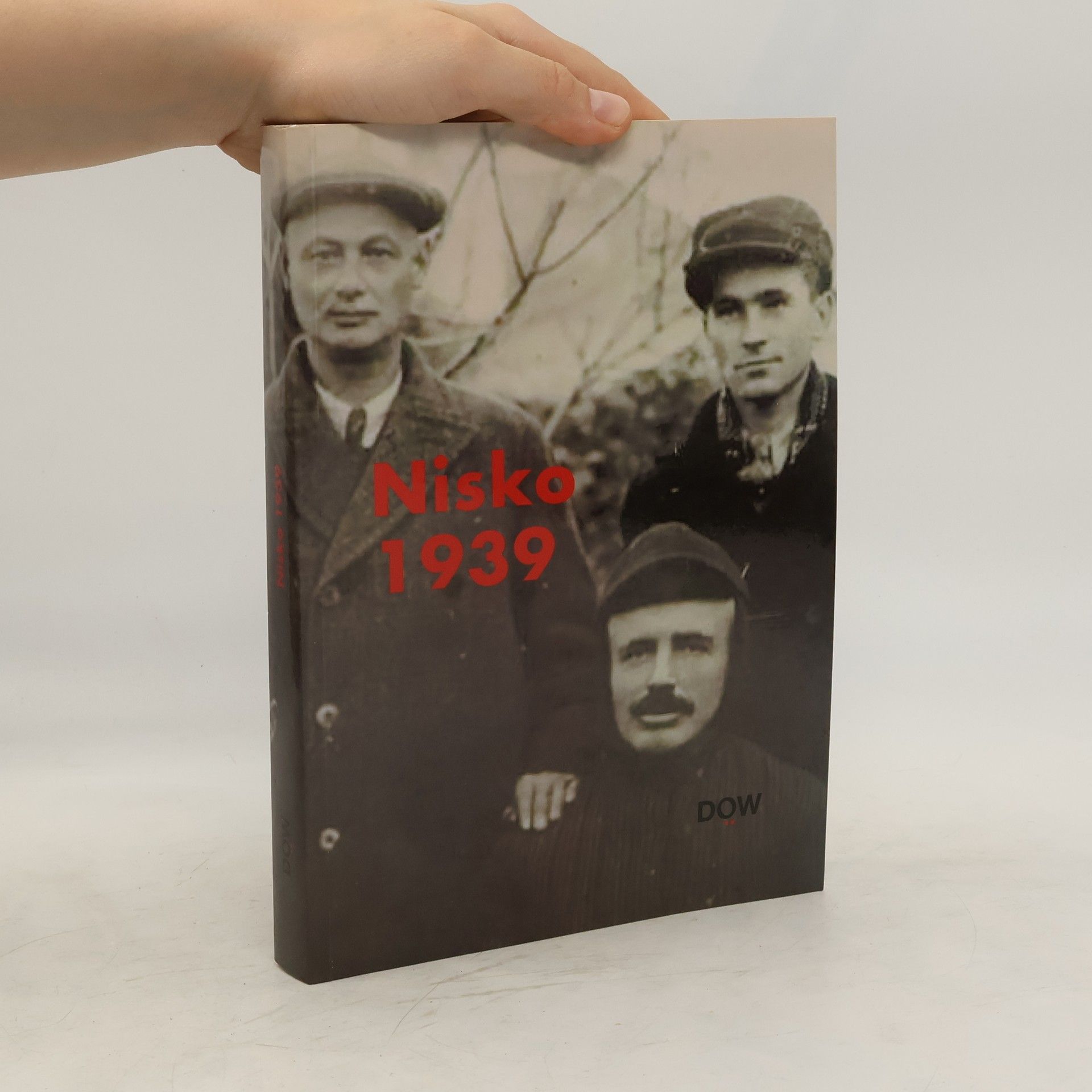

Das Jahrbuch 2020 Nisko 1939. Die Schicksale der Juden aus Wien geht aus einem mehrjährigen Forschungskonvolut des DÖW zu den Deportationen der jüdischen Bevölkerung hervor, das in ein Projekt zu den Deportationen aus Wien nach Nisko im Oktober 1939 mündete. Die Konzeption des Forschungsvorhabens zur Klärung des Schicksals der insgesamt mindestens 4800 aus Wien, Mährisch- Ostrau und Kattowitz nach Nisko am San deportierten Männer wurde 2018 begonnen, das vorerst auf ein Jahr anberaumte Projekt startete Anfang 2020. Der Fokus liegt dabei auf den aus Wien Deportierten. Im Herbst 2019 wurde hierzu eine Auftaktkonferenz in Wien mit Beteiligung ukrainischer und deutscher Forscherinnen durchgeführt, deren Ergebnisse nun vorliegen.

Maria Prieler-Woldan Livres

In Spital am Pyhrn (Oberösterreich) war von 1943 bis 1945 in einem aufgelassenen Gasthof ein sogenanntes „fremdvölkisches“ Kinderheim eingerichtet, betrieben von der „Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt“ (NSV). Dort waren 106 Säuglinge polnischer, ukrainischer und russischer Zwangsarbeiterinnen untergebracht, die man diesen kurz nach der Entbindung weggenommen hatte, um die Arbeitskraft der Mutter maximal auszubeuten. Die Kinder wurden – entsprechend der nationalsozialistischen Ideologie – als minderwertig betrachtet und daher mangelhaft ernährt, gepflegt und geliebt. Viele starben durch vorsätzliche Vernachlässigung nach ein paar Wochen oder Monaten, 47 Todesfälle sind archivarisch belegt, als Todesursachen scheinen, neben Unterernährung, Magen- und Darminfekte, Hautausschläge und Geschwüre sowie sogenannte „Lebensschwäche“ auf. Die überlebenden Kinder wurden nach 1945 in „children’s homes“ gesammelt und als „Waisen“ in ihre vermutlichen Heimatländer repatriiert. Zumeist adoptiert, suchten sie später, oft erfolglos, nach ihren leiblichen Eltern und Spuren ihrer Herkunft. Die vorliegende Forschungsarbeit zeichnet in Erinnerungen, Dokumenten und amtlichem Schriftverkehr Entstehung und Betrieb des Heims in Spital am Pyhrn nach. Eine Datenbank zu den verstorbenen Kindern sowie Interviews mit Überlebenden runden die Arbeit ab.

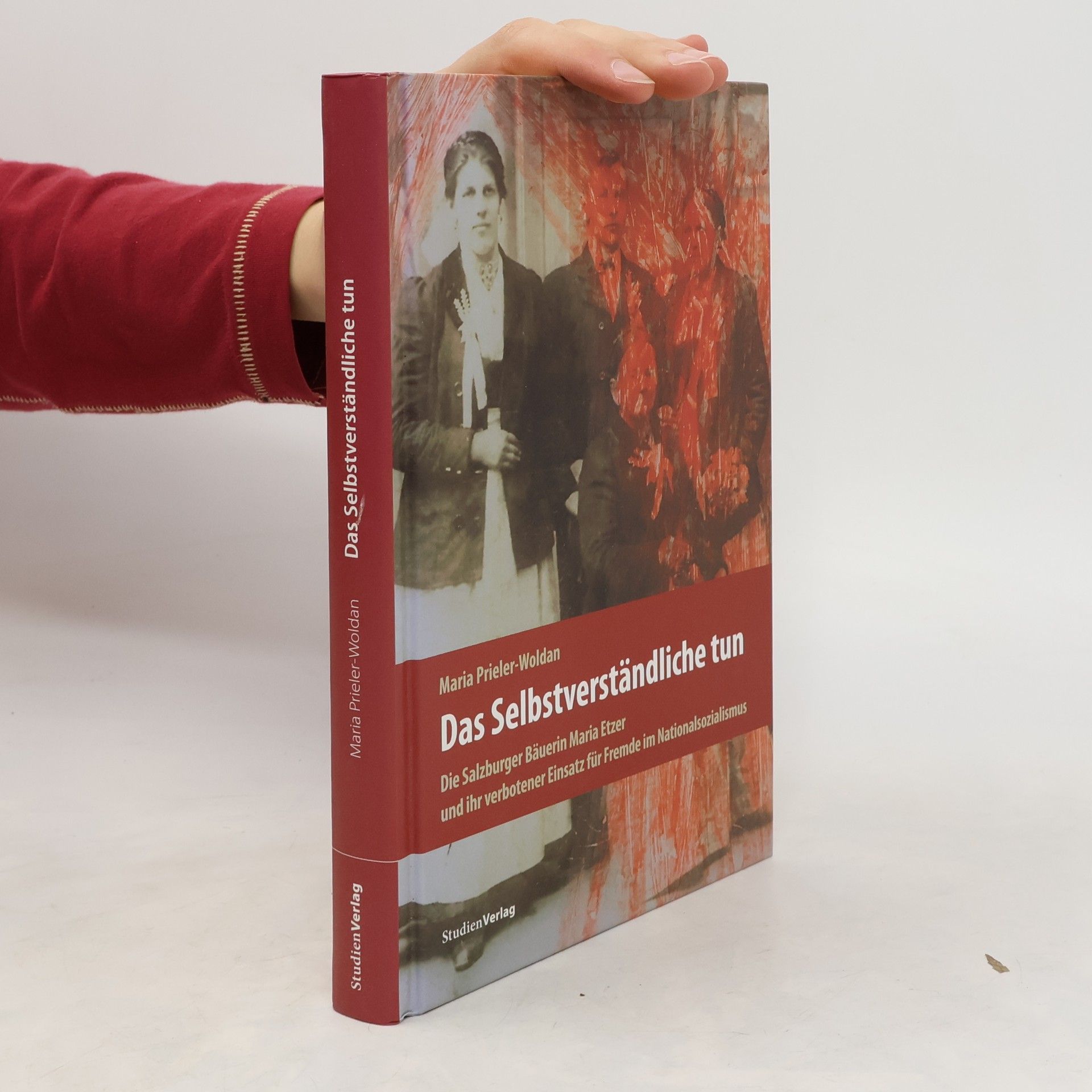

Die 53-jährige Witwe, Bergbäuerin, Mutter und Pflegemutter Maria Etzer wird 1943 bei der Gestapo denunziert. Sie sei männersüchtig, vernachlässige ihre Wirtschaft und unterhalte ein intimes Verhältnis zu drei Kriegsgefangenen. Maria Etzer wird wegen "verbotenen Umgangs" mit Kriegsgefangenen zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt. Wer hat sie denunziert? Ein Nachbar oder gar jemand aus der Familie?Nach ihrer Entlassung 1945 konnte sie jahrelang nicht in ihren Heimatort zurückkehren. Die katholische Bergbäuerin und Hitlergegnerin bemühte sich nach Kriegsende erfolglos um eine Opferfü Der bei ihr eingesetzte Kriegsgefangene sei ein fleißiger und williger Arbeiter gewesen, und so habe sie ihn auch behandelt. Die "Schande" blieb jedoch an ihr haften, bis heute – wie auch an anderen Frauen aus dem Salzburgerland, die gleichen Vorwürfen ausgesetzt waren.Aus Erinnerungen der Enkelgeneration und Akten von Zuchthaus und Opferfürsorge wird das Schicksal Maria Etzers nachgezeichnet. Das Buch entwirft dabei ein neues Konzept von weiblichem Widerstand als "Lebenssorge" und rückt eine bislang kaum untersuchte Opfergruppe des Nationalsozialismus, die noch auf Rehabilitierung wartet, in den Fokus.