The Avars

- 666pages

- 24 heures de lecture

"A comprehensive history of a forgotten empire in the heart of Europe: the Avars, a steppe people that dominated much of Central and Eastern Europe from the 6th to the 8th century CE"--

Walter Pohl est un historien autrichien dont l'expertise réside dans l'histoire de la période des migrations et du début du Moyen Âge. Pohl se concentre sur les liens complexes entre les cultures et les sociétés à travers l'Europe durant cette ère de transformation. Son travail explore comment les migrations et les interactions ont façonné les paysages politiques, sociaux et culturels de l'Europe du début du Moyen Âge. Il cherche à éclairer la dynamique de ces processus et leur impact durable sur l'histoire européenne.

"A comprehensive history of a forgotten empire in the heart of Europe: the Avars, a steppe people that dominated much of Central and Eastern Europe from the 6th to the 8th century CE"--

Der Raum des späteren Österreich war im Frühmittelalter Kontaktzone zwischen dem mediterranen und dem nordalpinen Europa. Die west-östlich verlaufende Grenze zwischen dem römischen Imperium und den 'Barbaren' verschob sich zu einer nord-südlichen Scheidelinie zwischen dem fränkisch-christlichen Imperium und seinen zunächst heidnischen Nachbarn im Osten. Allmählich entstanden Sprachgrenzen zwischen Romanen, Germanen, Slawen und Steppenvölkern. Diese Grenzen waren aber weder proto-nationale Grenzlinien noch ein Bollwerk der abendländischen Zivilisation. Hier trafen in unterschiedlichsten politischen Konstellationen Kulturen aufeinander. \nIm Zentrum des Bandes steht die Frage nach Entwicklung und Bedeutung der Ostgrenzen des Karolingerreiches. Dabei werden sowohl historische als auch archäologische Befunde befragt. Zudem wird untersucht, wie Grenzen wahrnehmbar wurden. Um aus vielfältigen kulturellen Differenzen klare Grenzen abzuleiten, mußten ihnen durch Benennung, Beschreibung, Erzählung oder Normierung besondere Bedeutungen gegeben werden. Politische und ethnische Grenzen als Sonderform sozialer Grenzen bedurften besonderer historischer, affektiver und transzendentaler Begründung. Doch hatten sich diese Entwürfe, wie phantastisch auch immer, an praktischem Handeln zu bewähren. Erst aus dieser Verschränkung von Praxis und Bedeutung entstanden Länder und Völker als großräumige und überzeitliche Einheiten.

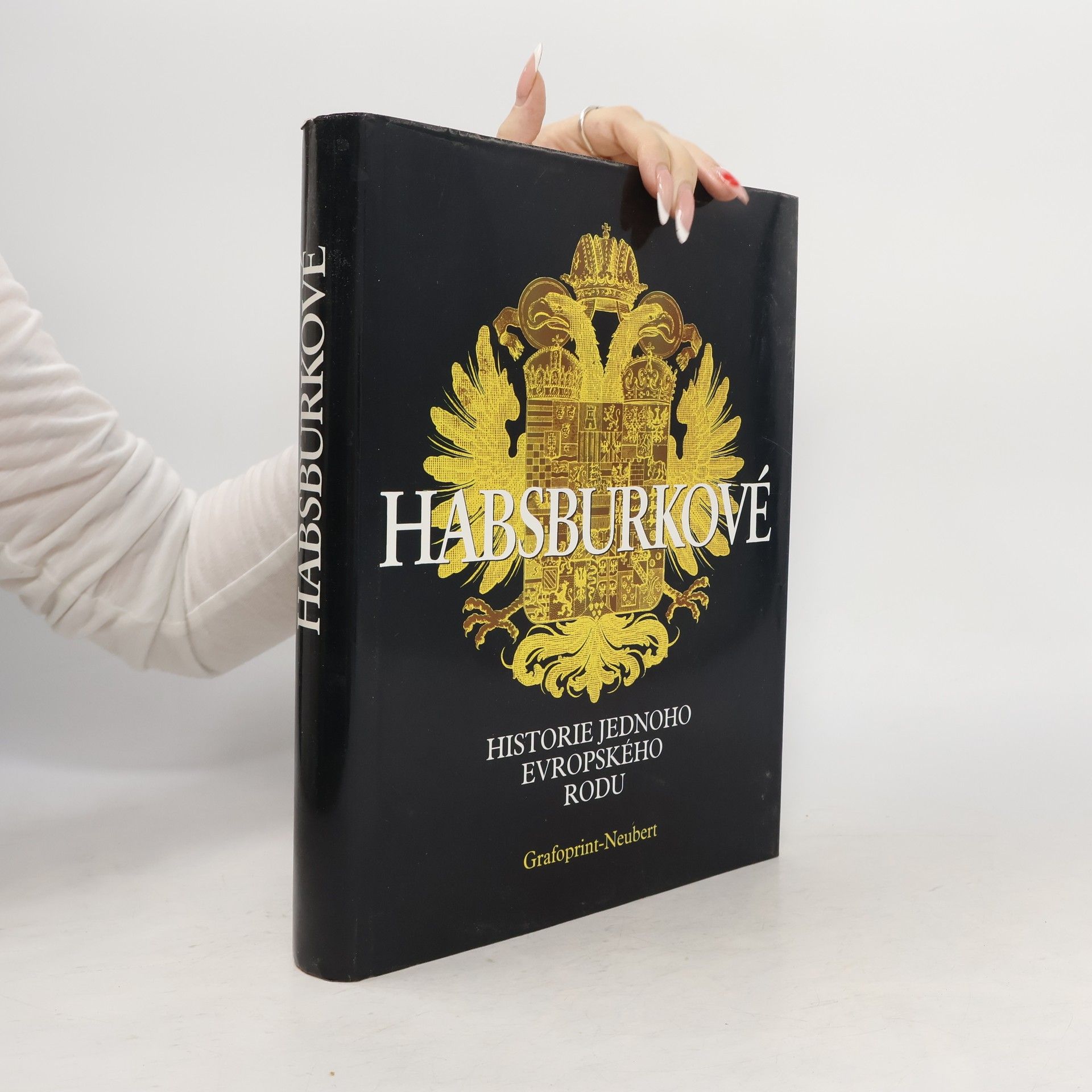

Kniha v širokém záběru představuje celé 700leté dějiny habsburského rodu od prvního Habsburka Rudolfa, který vítězstvím nad Přemyslem Otakarem II. v poslední třetině 13. století rozhodl o triumfálním nástupu svého rodu, až po císaře Karla I., který se koncem druhého desetiletí 20. století marně pokoušel udržet vládu svého rodu a c. k. monarchii. Monumentální dílo tří rakouských autorů, představuje dějiny habsburského rodu také rozsáhlým obrazovým doprovodem (cca 620 obrázků). Český podíl na dějinách oněch 700 let je v knize vyjádřen velice výrazně. A tak si český čtenář nad textem, který je napsán bez nostalgie, ale i bez nacionalismu, uvědomí, že Habsburkové byli i čeští králové a císaři, že tvořili i české dějiny, a to v dobrém i zlém.

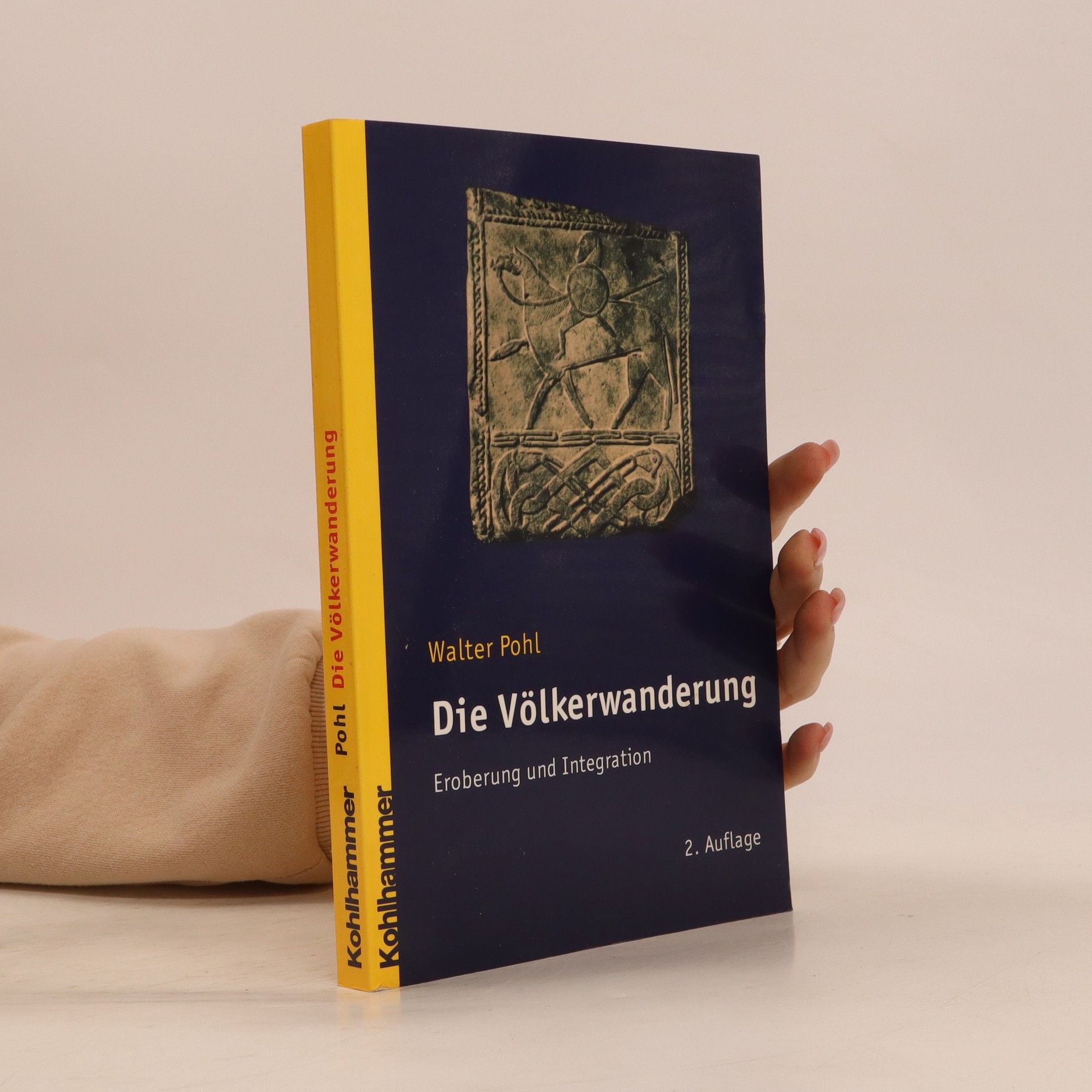

Gerade bei der „Völkerwanderung“ ist das herkömmliche Geschichtsbild durch die neuere Forschung besonders stark in Frage gestellt worden. Dennoch erzählt der Band Geschichte, wobei die Erzählung aber zugleich auf ihre Brüche und Widersprüche befragt wird. Daß „große Gestalten“ wie Alarich, Attila, Theoderich oder Chlodwig als Ausgangspunkt dienen, ist Ausdruck einer exemplarischen Darstellungsweise. Glanz und Scheitern der Erben Roms zwischen Eroberung und Integration werden im Kontext der Umwandlung der römischen Welt verständlich, als eine neue ethnische und politische Geographie Europas entstand.

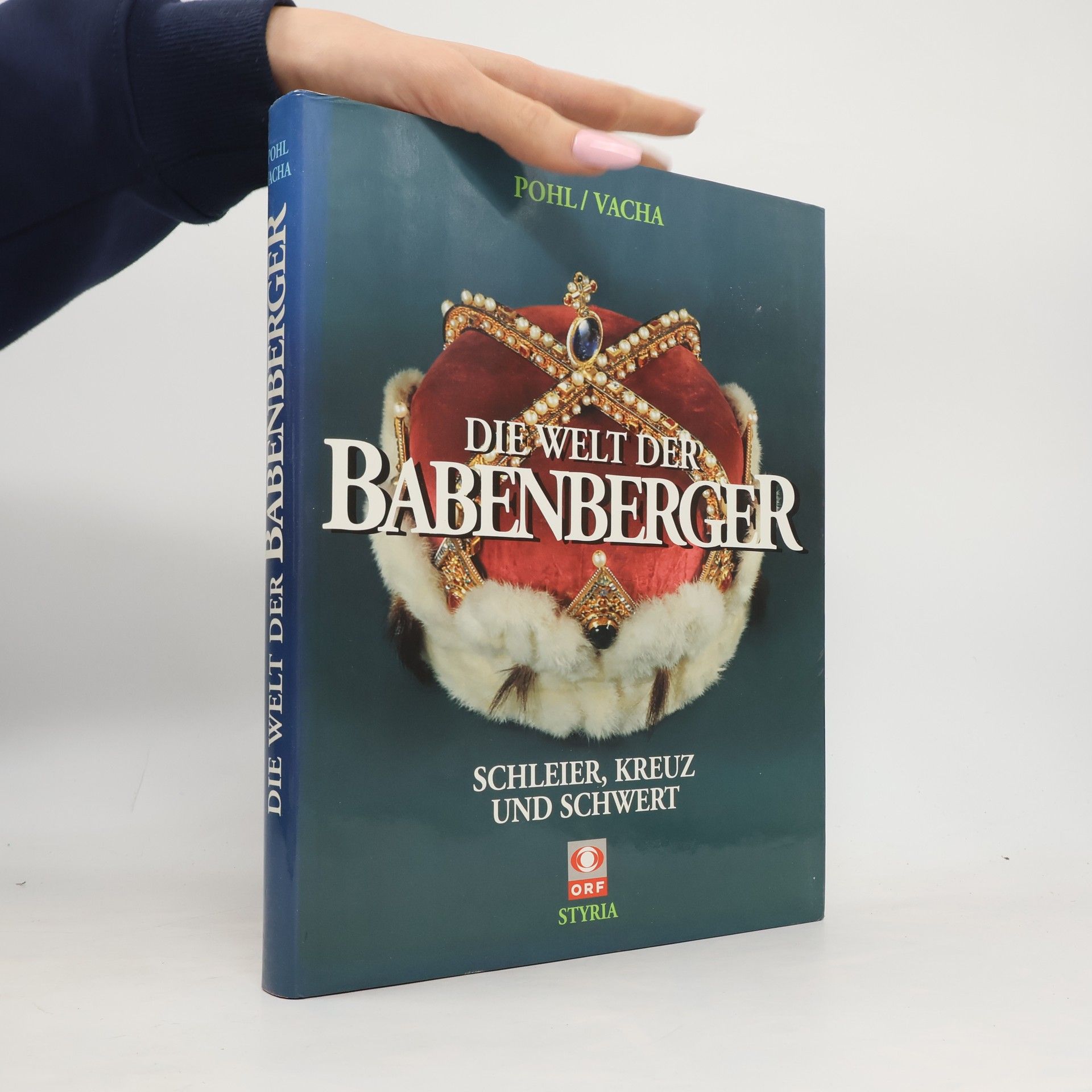

Die Babenberger regierten in Österreich 270 Jahre. Aus einer dünn besiedelten Kolonie formten sie ein blühendes Kulturland und ein selbstbewußtes Staatsgebilde. Der reichillustrierte Prachtband zur dreiteiligen TV-Serie dokumentiert umfassend die Geschichte vom Werden des Landes, von der Grenzmark zum Herzogtum, von Ostarrichi zu Österreich und führt ein in die Welt des Mittelalters

Jahrgang 1937 – in unserer Kindheit und Jugend verbrachten wir ereignisreiche Jahre. Wir wechselten zweimal die Staatsbürgerschaft, erlebten im Zweiten Weltkrieg die Schrecken der Bombenangriffe und sahen die Häuser zusammenbrechen. Viele von uns mussten den Verlust naher Angehöriger verkraften. Wir durften aber auch erfahren, wie sich aus den Ruinen ein neues Leben entwickelte, und als Teenager die Aufbruchstimmung und Freuden der Fünfzigerjahre genießen.

Erotik und Karriere sind enger verknüpft, als die Frauenbewegung das zugeben würde. Wie eng – dieser Frage sind News-Chefredakteur Walter Pohl und seine Co-Autorin Lara Theiss nachgegangen. Mit Beispielen von Madame Pompadour über Ivana Trump bis Carla Bruni und einer Analyse der modernen Arbeitswelt beschreiben die Autoren, mit welchen Tricks und Strategien intelligente Frauen auf dem Weg nach oben Männer für sich einsetzen. Es geht um die Grenzen der Moral und die wachsende gesellschaftliche Akzeptanz von Erotik als Karriere-Tool. Ein freches Buch, das polarisiert – inklusive einer repräsentativen Exklusiv-Umfrage zum spannenden Thema.

Wer waren die Langobarden, und wie ist ihre Identität historisch, archäologisch und philologisch zu fassen? Zu dieser Frage vereinigt der Band methodische Überlegungen und exemplarische Studien von etablierten und jüngeren Vertretern verschiedener Disziplinen. Ein Schwerpunkt sind neue Ergebnisse der Archäologie der Langobarden im mittleren Donauraum, wobei sich grundlegende Beiträge, die Überblick über breites Material bieten, mit Vorstellungen von Neufunden und neuen Interpretationen, methodischen Überlegungen und innovativen technologischen Untersuchungen verbinden. Der Abschnitt zu langobardischer Herrschaft und langobardischen Identitäten in Italien enthält vor allem die Arbeiten von Historikern, die danach fragen, wie gesellschaftliche Integration und staatliche Organisation funktionierten. Wie trugen Geschlechterrollen, wie das Mönchtum dazu bei, und was sagt die politisch-geographische Terminologie darüber aus? Der letzte Abschnitt vereinigt Beiträge zu Sprache und Kultur, und zwar aus altnordischer, germanistischer, mittellateinischer, paläographischer und kulturgeschichtlicher Sicht. Erstmals seit Jahrzehnten wird in diesem Band ein breiter Überblick über die internationale Langobardenforschung gegeben, der weit über das bisherige Handbuchwissen hinausweist.