Johann Wolfgang Goethe ist von zentraler Bedeutung für das Architekturverständnis um 1800. Nicht nur weil sich die Beschäftigung mit Architektur wie ein roter Faden durch sein Leben zieht: Von den Umbauarbeiten des Elternhauses bis zur Diskussion über die Farbigkeit antiker Baukunst ? er war an allem interessiert und hat zu allem etwas gesagt. Goethe war zudem ein kulturelles Gravitationszentrum. Künstler und Naturwissenschaftler, Architekten wie Architekturschriftsteller fühlten sich von ihm angezogen. Kein Traktat, keine Publikation über Architektur, die nicht persönlich vom Autor auf den Weg nach Weimar gebracht wurde. Er war kein Vertreter eines bestimmten Stils oder einer Auffassung; in ihm kulminieren alle Architekturströmungen seiner Zeit.0Jahrzehnte der Auseinandersetzung mit Goethes Verhältnis zur Architektur haben trotzdem kein allgemeines Übersichtswerk, geschweige denn eine umfassende architekturtheoretische Betrachtung hervorgebracht. Mit dieser Arbeit liegt eine breit angelegte Untersuchung über Goethes Verhältnis zur Architektur vor. Es werden detailliert die facettenreichen Bezüge zur Architektur und Architekturtheorie aufgezeigt, in ihrer Komplexität gedeutet und die Spuren dieser Beschäftigung bis in die literarische Produktion hinein verfolgt.

Jan Büchsenschuß Livres

Das Architektonische - eine Spurenlese

- 136pages

- 5 heures de lecture

Kann ich noch ohne Konfrontation mit der Gesellschaft über das Architektonische reden? Vielleicht muss ich sogar aufhören, Architekt zu sein, um dieser Gesellschaft zu genügen. Auf der anderen Seite habe ich jedoch einen Anspruch, von dem ich nicht zurückgehen kann, wenn ich mich Architekt nennen will. - Hans Kollhoff00Die Frage nach dem Architektonischen muss sich jede Generation von Architekten immer wieder neu stellen. Die möglichen Antworten sind vielfältig. Nur eines ist unzulässig sich dieser Frage gar nicht mehr zu stellen. Sie gehört zur Pflicht und zum Anspruch des Metiers. 0In persönlichen Bekenntnissen und profunden Analysen begeben sich langjährige Wegbegleiter und Schüler des Architekten Hans Kollhoff aus dem Blickwinkel der Theorie und der Praxis auf eine Spurenlese nach dem Architektonischen und präsentieren einen ungewöhnlich ideologiebefreiten und realistischen Blick auf die Frage

Die Fassade

Verkleidung und Illusion, Verbrechen und Zitat

Klappentext Nie zuvor in der Geschichte der Architektur ist so viel und so präzise rekonstruiert worden wie in den letzten Jahrzehnten. Die Diskussionen über Sinn und Unsinn von Rekonstruktionen gehören zu den wenigen polarisierenden Architekturdebatten unserer Zeit. Dabei geht es im Grunde immer nur um eines – die Fassade. Ein Unwort, denn wenn man es im Positiven gebraucht, wird man diffamiert, wenn man es negativ konnotiert, diffamiert man den Begriff. Das Wort Fassade evoziert die Meinungskommode mit all ihren Schubladen. Aber warum? Die Fassade ist ein architektonisches Element, das die Menschen tadeln, weil sie es nicht lesen können. Von diesen Gedanken ausgehend bietet Jan Büchsenschuß eine Anleitung zum Neudenken der Fassade.

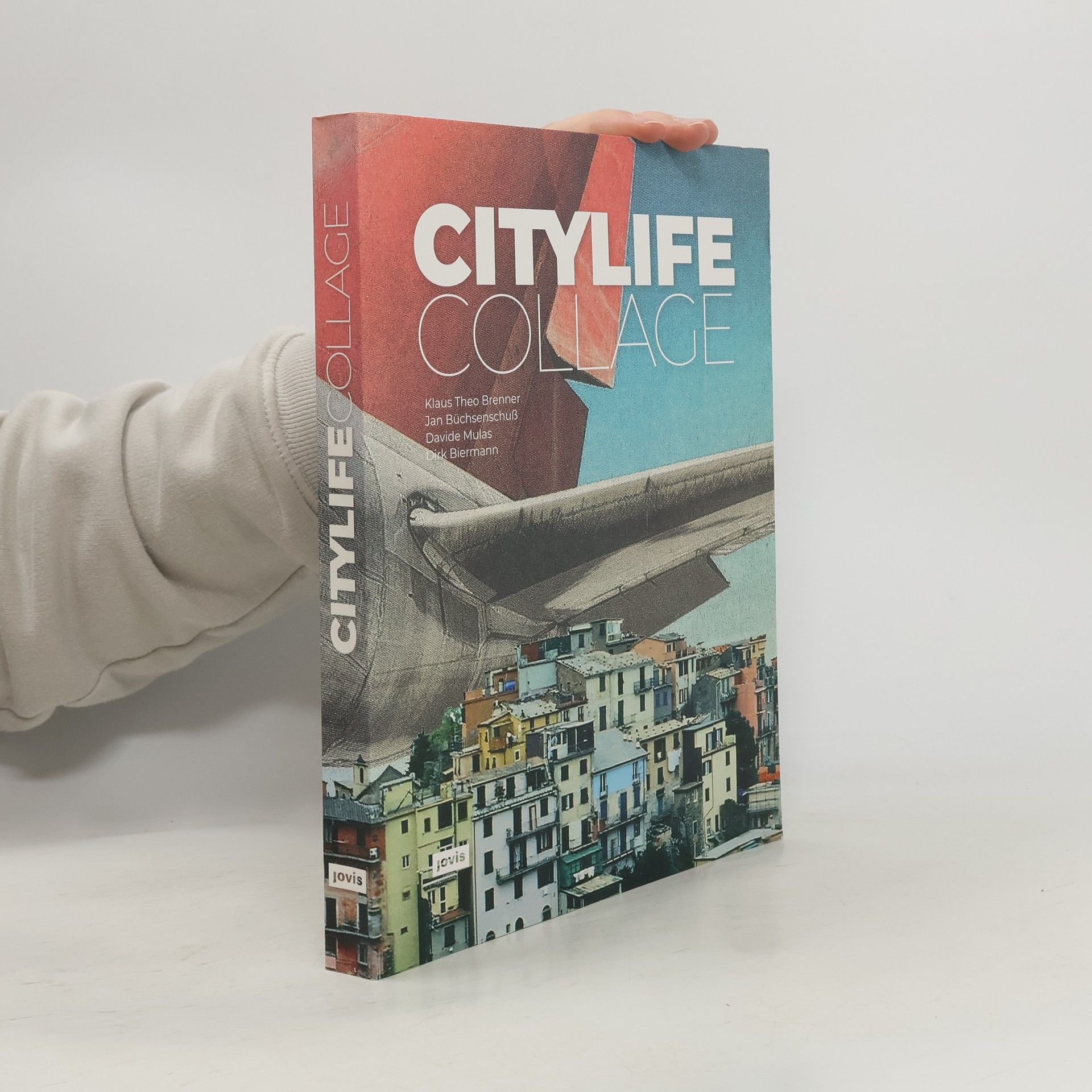

Citylife Collage

- 200pages

- 7 heures de lecture

Der Berliner Architekt Klaus Theo Brenner, der den Begriff Stadtarchitektur geprägt hat, setzt sich in seinen Collagen mit der städtischen Mischung und dem öffentlichen Raum auseinander. Die Collagen zeigen ein breites Spektrum auf – mal näher an den Projekten des Büros, mal weiter davon entfernt. Gemeinsam ist ihnen eine atmosphärische Verdichtung und das Herausarbeiten theatralischer Qualitäten. Die zahlreichen Arbeiten, die erstmals in diesem Band versammelt sind, vermitteln eine Architektur, die immer im urbanen Kontext steht, in Beziehung zu den Stadtbewohnern und ihrer Lebensrealität.