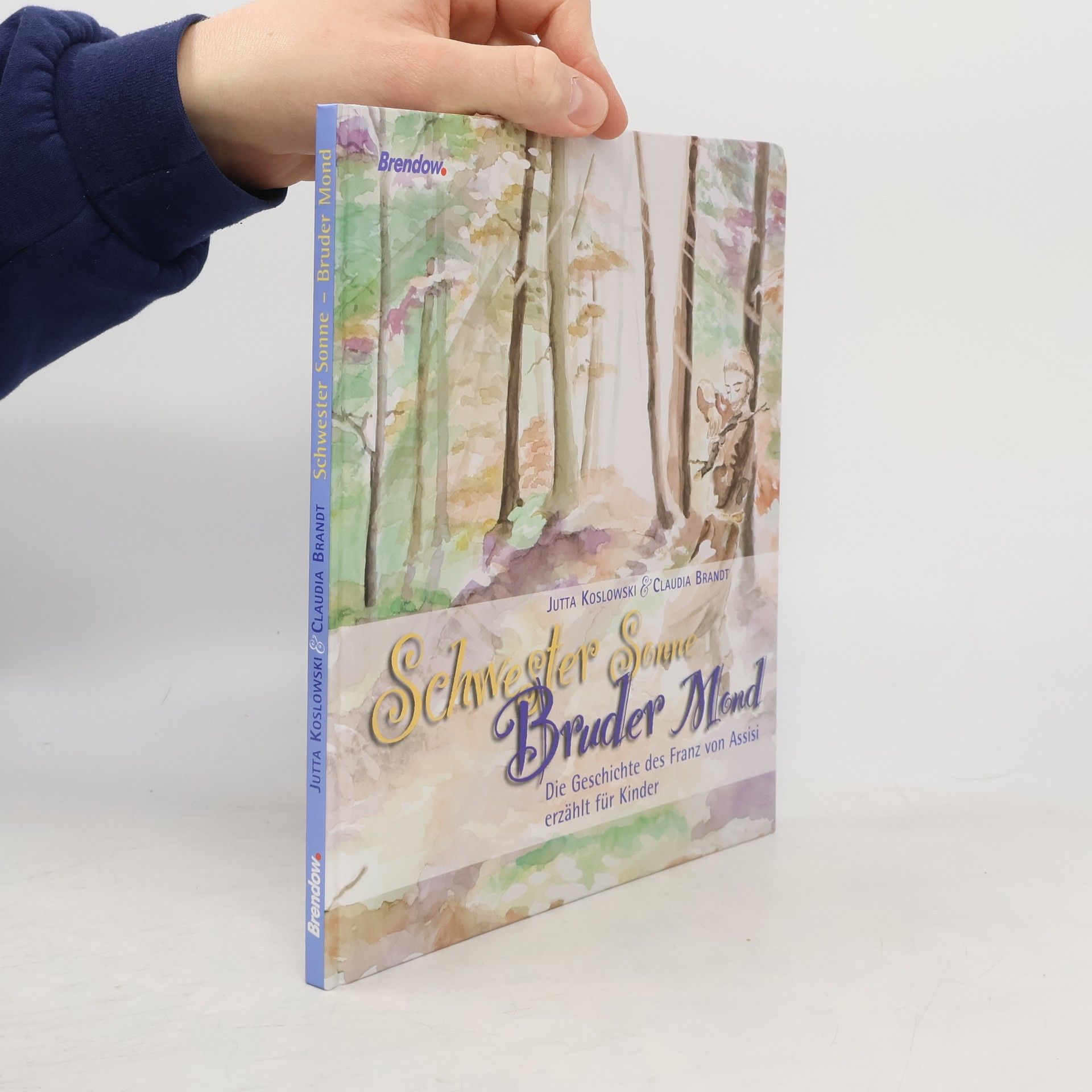

Schwester Sonne - Bruder Mond

Die Geschichte des Franz von Assisi erzählt für Kinder

- 48pages

- 2 heures de lecture

In einfachen Worten erzählt Jutta Koslowski die Geschichte des beliebtesten Heiligen der Kirchengeschichte so, dass auch die Kleinsten das Besondere seines Wirkens erfahren können. Einfühlsame und ausdrucksstarke Aquarelle von Claudia Brandt laden ein zum Nacherzählen und Miterleben.