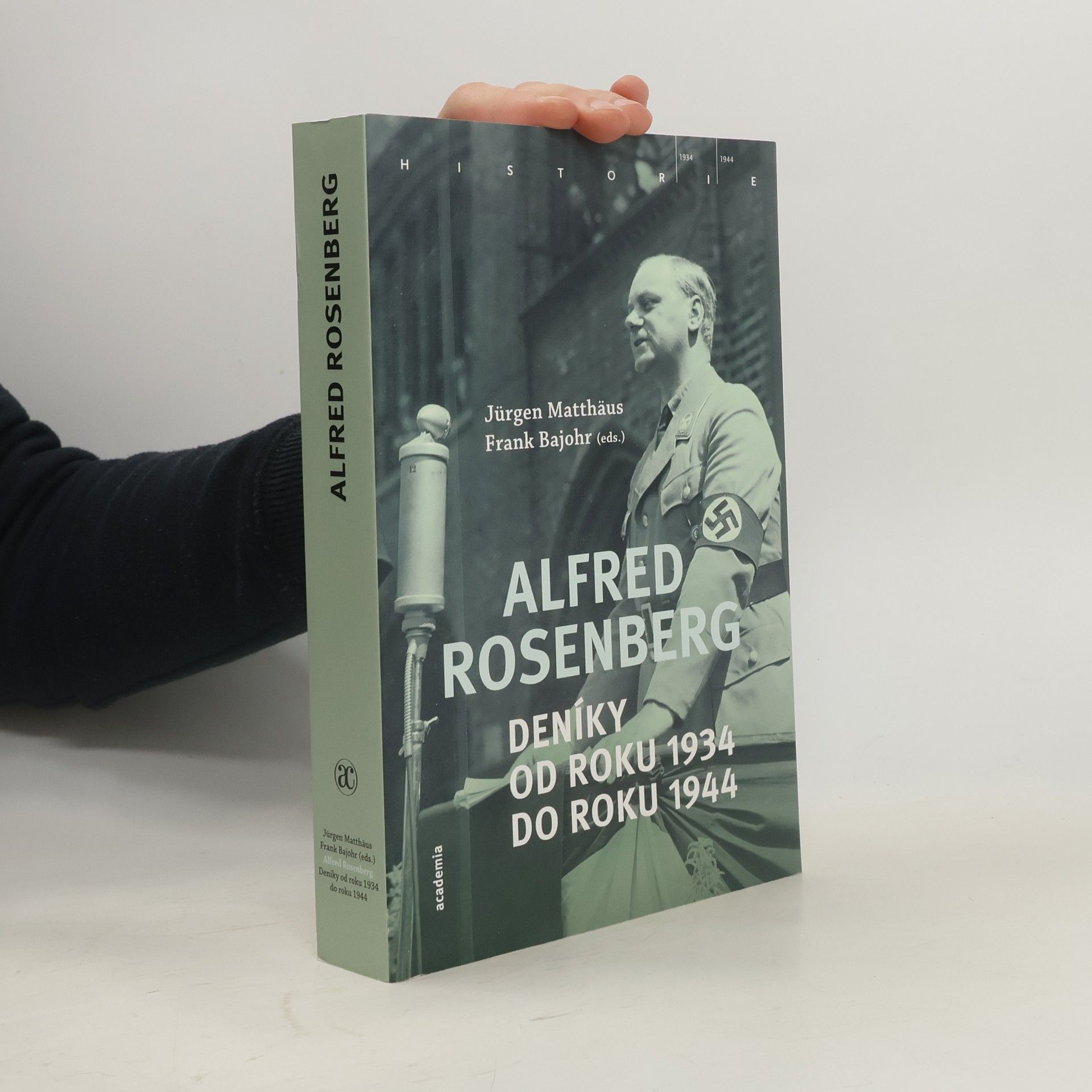

Deníky od roku 1934 do roku 1944

- 576pages

- 21 heures de lecture

Edice deníků ideologa nacistické strany a státu (1893–1946), který se již velmi záhy stal jedním z nejradikálnějších antisemitů a až do samého konce aktivně podporoval nacistickou vyhlazovací politiku, pokrývá období let 1934–1944. Rosenberg v denících věnuje pozornost aktuálnímu dění a otevřeně prezentuje své úvahy o nacionálněsocialistickém „světovém názoru“, jehož byl horlivým propagátorem, o boji proti křesťanství, o nadřazenosti germánské rasy. V souvislosti se svým jmenováním „ministrem pro Východ“ se zabývá způsoby, jak ovládnout „východní národy“, „židobolševismem“ a „řešením židovské otázky“. Otevřeně píše o svých nedobrých vztazích s některými dalšími nacistickými veličinami (Goebbelsem, Himmlerem, Ribbentropem a dalšími), naopak až devótní úctou zahrnuje svého vůdce. Edici uvádí rozsáhlá studie, text deníků je opatřen poznámkami.