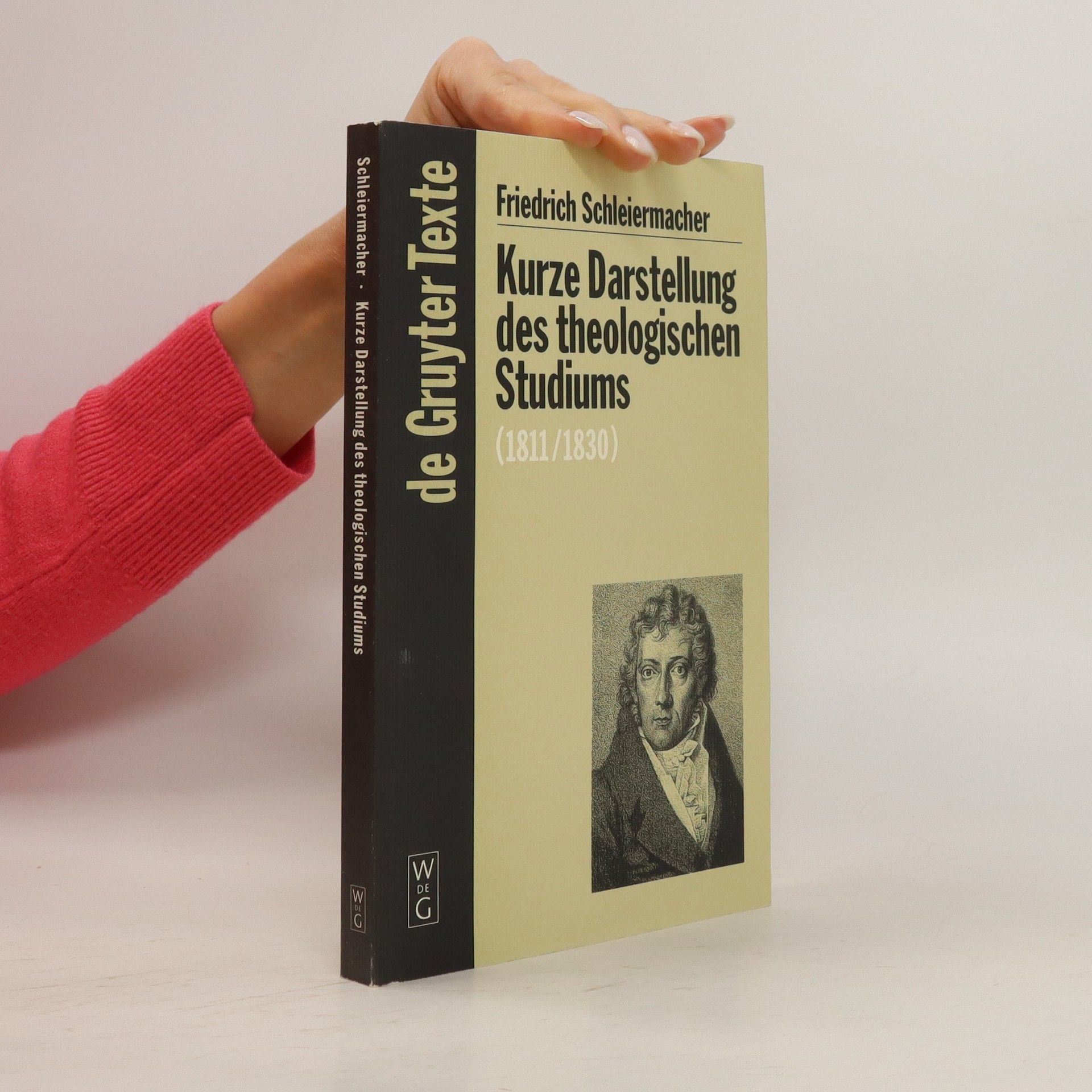

Brief Outline of Theology as a Field of Study

- 214pages

- 8 heures de lecture

The revised translation by Terrence Tice presents Friedrich Schleiermacher's influential exploration of Christian theology, detailing its foundational concepts and the cohesive nature of theological work. This volume serves as a comprehensive guide to understanding the essence of Christian thought and its systematic approach, reflecting Schleiermacher's significant contributions to the field in the nineteenth century.