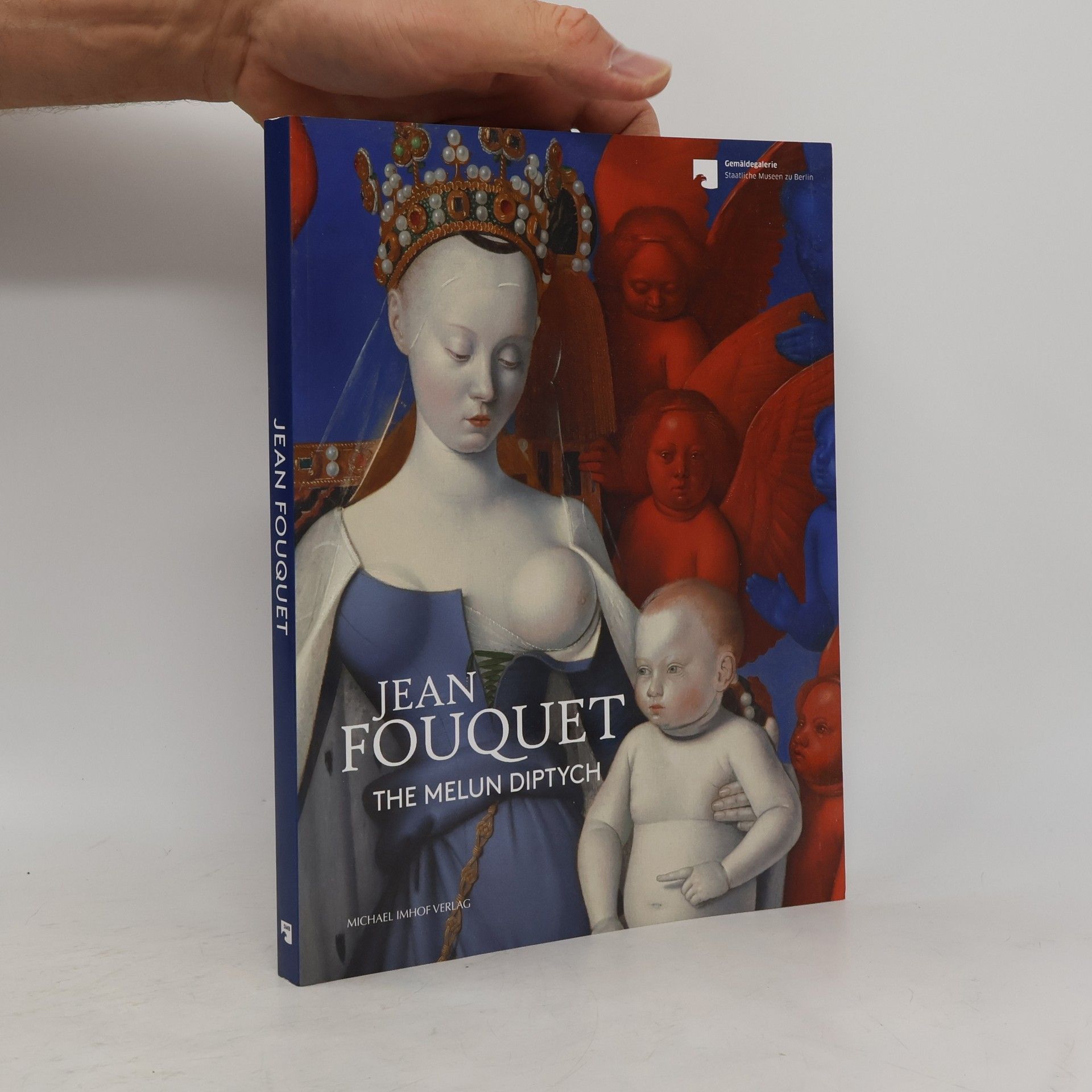

Jean Fouquet - The Melun Diptych

- 199pages

- 7 heures de lecture

Jean Fouquet's diptych from the collegiate church of Melun is one of the main works the painting of the 15th century and French art in general. The left wing with the donor portrait is since 1896 in Berlin, while the right wing, the Madonna performing wings of the Museum of Fine Arts belongs to Antwerp. Both halves were separated by 1773 and were the last time together in 1937. The Berlin exhibition unites them now again and shows more important works, including the original medallion with Fouquet's self-portrait from the Louvre, an outstanding portrait drawing of his hand as well as selected works by painters like Jan van Eyck and Peter Christ. In the accompanying catalog well-known international researchers highlight different aspects of the work, including his iconography and technique, the person of the founder, Fouquets artistic requirements and more.