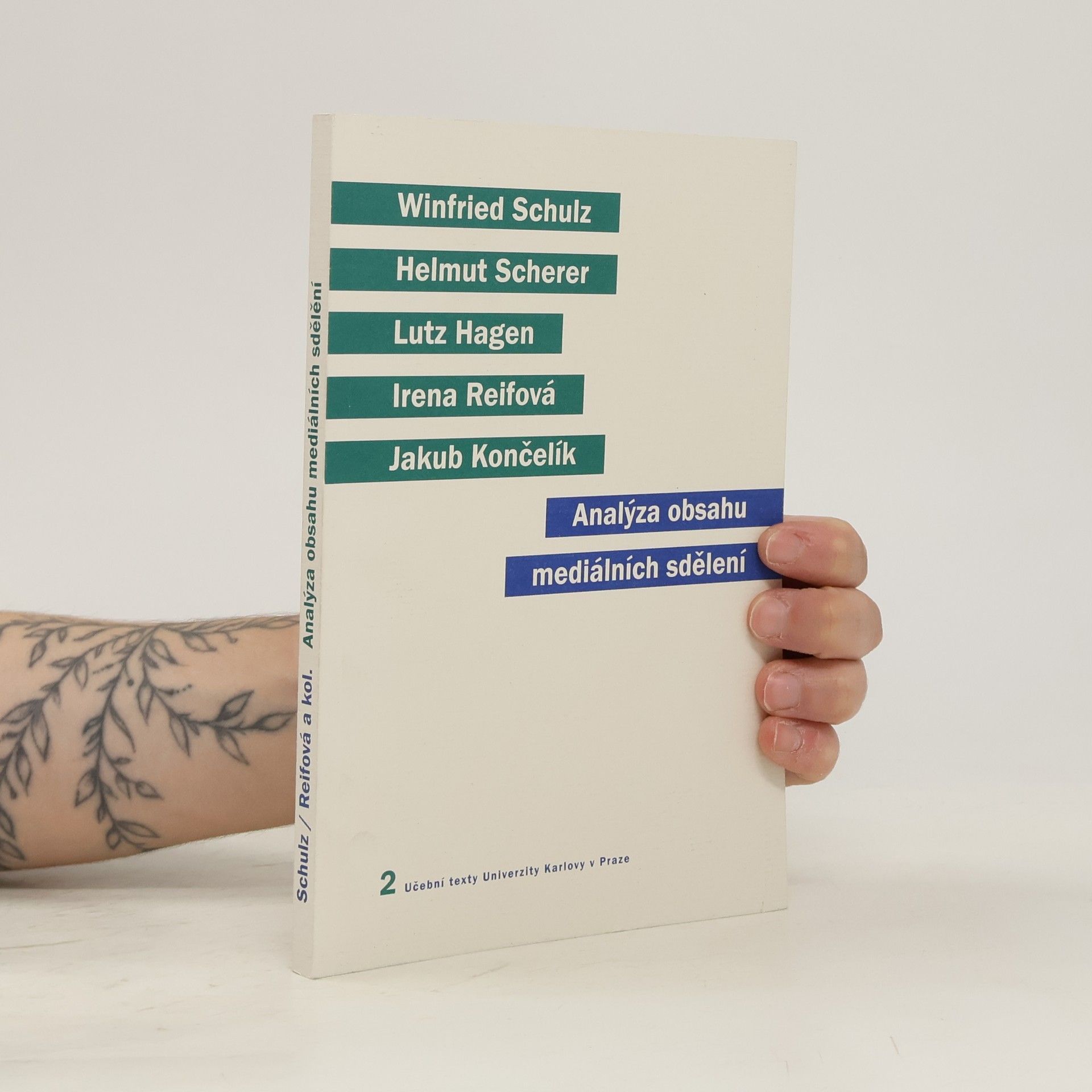

Analýza obsahu mediálních sdělení

- 150pages

- 6 heures de lecture

Třetí vydání knihy poskytující úvod do problematiky politické komunikace a obsahové analýzy mediálních informací. První část publikace tvoří tři texty sociologů z univerzity v Erlangenu-Norimberku, vypracované v rámci společného projektu s katedrou masové komunikace IKSŽ a Centrem mediálních studií FSV UK. Uvádějí čtenáře do problematiky vztahu médií a veřejné sféry, ukazují způsoby kvantitativního rozboru masově mediovaných sdělení a vyhodnocování zpravodajství. Druhá část knihy přináší konkrétní výsledky projektu, který se zabýval zobrazováním tzv. vánoční krize v České televizi na přelomu let 2000 a 2001 ve zpravodajství Českého rozhlasu.