In Zeiten hitziger Diskussionen wagt Doris Byer, Historikerin und Kulturanthropologin, eine andere Perspektive auf Rassismus und zeigt auf, dass dieses erstaunlich beharrliche Phänomen keineswegs einer »unvollendeten Aufklärung«, einer allgemein menschlichen Disposition oder nur einer individuellen Bösartigkeit geschuldet ist. Vielmehr handelt es sich dabei um ein tragendes Element der europäischen Kulturgeschichte, das die Autorin in all seinen eigenwilligen Prämissen und opportunen Mutationen – nicht allein wegen ihrer kurzen, aber folgenreichen Ehe mit einem aus der Karibik stammenden Nuklearphysiker – ihr Leben lang begleitete. Auf eine über die akademischen Spielregeln von Klassifikation und Systematisierung hinausweisende, das Lebensgefühl einschließende Weise, voll abgrundtiefer Widersprüche und gelegentlicher Komik, zeichnet Byer das Bild von alten und neuen Eliten, die ungeachtet des fundamentalen Wandels der Welt die zivilisatorische Überlegenheit der »weißen« Haut zelebrieren zu können glauben – und damit das Gespenst des Rassismus lebendig erhalten als Grundlage für Europas Größe und Desaster.

Doris Byer Livres

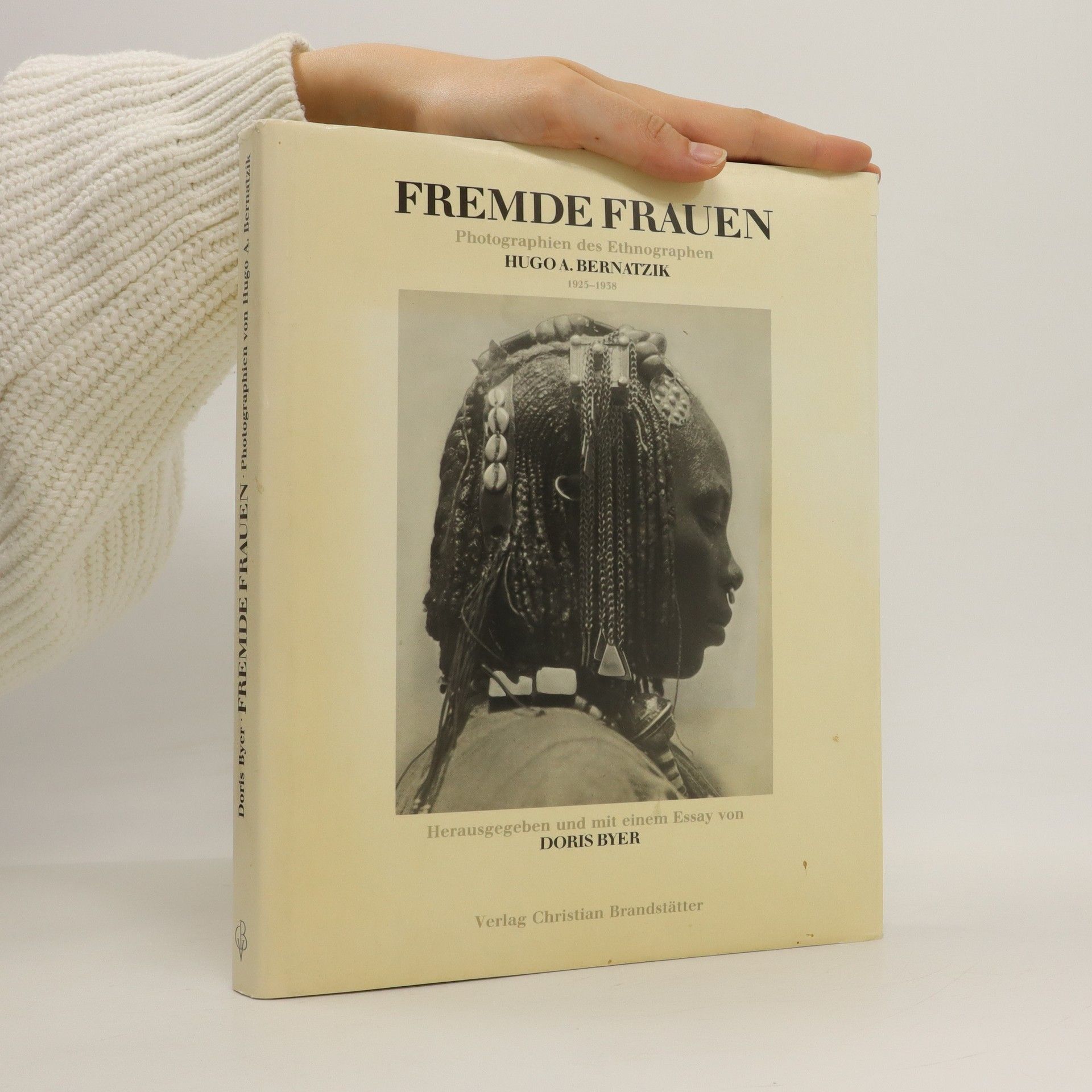

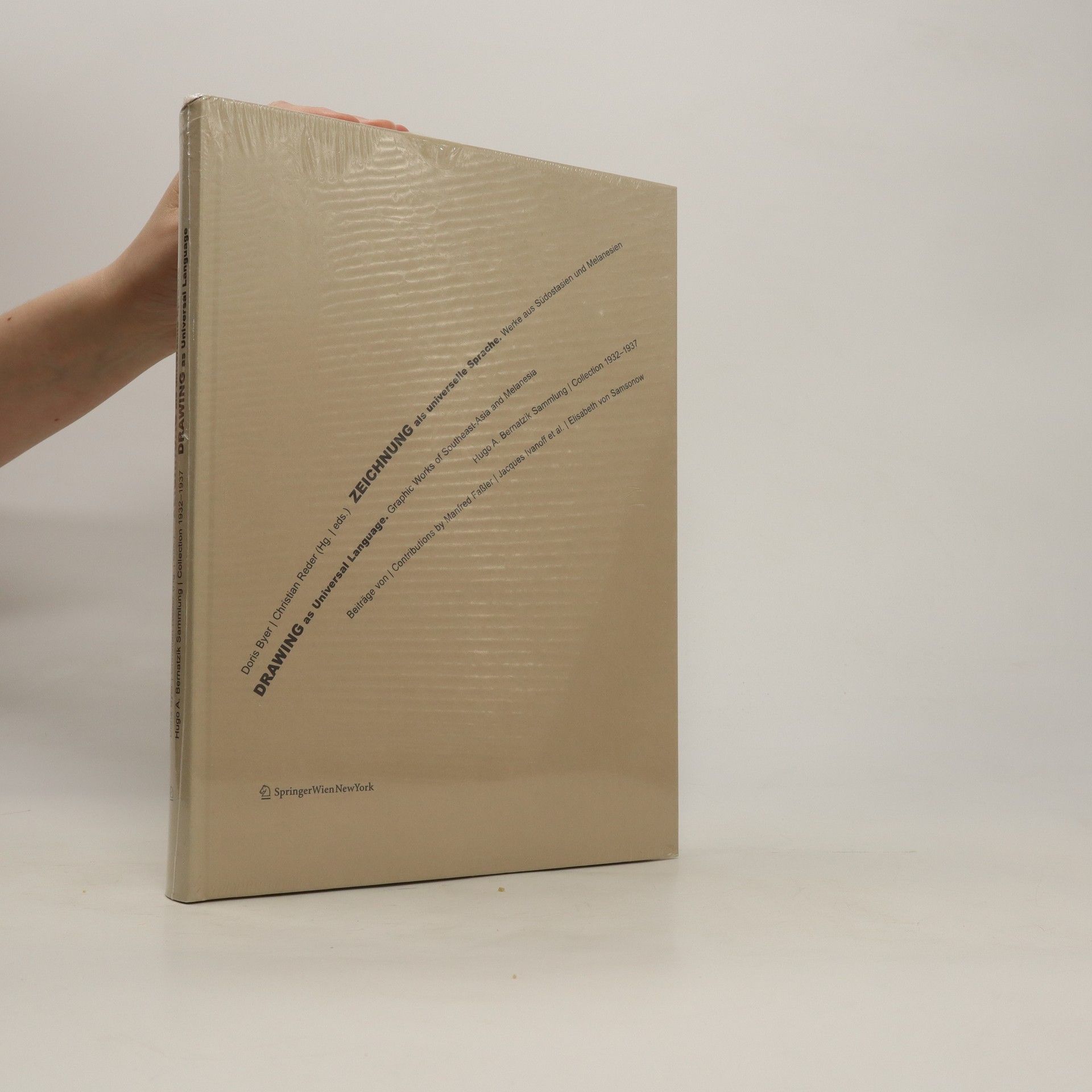

Die hiermit erstmals originalgetreu reproduzierten Zeichnungen aus Melanesien und Südostasiens entstanden in den 1930er Jahren auf Feldforschungen des damals renommierten Ethnologen und Ethnofotografen Hugo A. Bernatzik. Die Beiträge der Autoren ermöglichen eine pluridisziplinäre Annäherung an die vielschichtige und außergewöhnliche Qualität dieser Werke. Der Ethnologe J. Ivanoff positioniert die Zeichnungen in das Konzept einer transkulturellen, langzeitlichen Dynamik von Ethnizität; der Anthropologe M. Faßler widmet sich der Zeichnung als ein dem Menschen inhärentes Medium; und die Künstlerin und Philosophin E. von Samsonow analysiert die Beziehung zwischen dem leeren Blatt als die „reine Potenz“ und der „Choreographie der Linie“. Diese unterschiedlichen Positionen sind nicht konkurrierend, sondern wechselweise befruchtend gedacht. Unvermittelt führt so die Reflektion über Zeichnung als universelle Sprache zu den fundamentalen Problemen der Erkenntnis des Menschen über den Menschen.

Mali

Eine Spurensuche

Ein spannendes und aufrüttelndes Familienepos der anderen Art: Im Süden Marokkos am Rand der Wüste begegnet die Autorin einem jungen schwarzen Franzosen mit Dreadlocks, der eigentlich ins Land seiner Herkunftsfamilie, nach Mali, unterwegs ist. Die gemeinsame Rückreise von Marokko nach Frankreich ist der Beginn eines aufregenden und ungewissen neuen Vorhabens für beide: die Suche nach den afrikanischen Wurzeln dieser seit fast einem Jahrhundert mit Europa aufs engste verbundenen Familie Sima. Doris Byers Buch ist vieles in einem: eine Familiengeschichte, eine Geschichte des westlichen Sudan von der mythischen Vorzeit bis heute, ein Abriss der Kolonialgeschichte Westafrikas – aber auch ein erstaunlicher Einblick in den Alltag eines erst seit 50 Jahren dekolonisierten Landes, krisengeschüttelt und doch funktionierend; und nicht zuletzt ist Mali der Bericht von einer Reise vom Niger bis zur Mündung des Senegal in den Atlantik. Der Blick der Autorin hat nichts mit den diversen Anliegen des touristischen Blicks zu tun, Doris Byer fragt auf ihrer Reise nach der unaufhebbaren Verflechtung von Afrika und Europa. Ein überraschendes und bei aller politischen Schärfe nie verallgemeinerndes Buch, in dem sich die Geschichte dies- und jenseits von Sahara und Mittelmeer in den Lebensläufen einer Familie aus Mali widerspiegelt.

Nicht im Kasten

- 303pages

- 11 heures de lecture

Was Doris Byer als Chance sehen wollte, wurde zum Fanal: der Auftrag zu einer Fernsehdokumentation über ihren Vater, den weltreisenden Schriftsteller, Völkerkundler und Photographen Hugo Bernatzik (1897-1953). Natürlich sollte es ein ganz besonderer Film werden, kritisch, bahnbrechend in Gestaltung und Thematik, tja, eben ganz groß - und dann ging es plötzlich nur mehr um Rock oder Hemd. Die Geschichte führt in ein sehr fremdes Land, zu den Salomon-Inseln im südwestlichen Pazifik. Sechzig Jahre nachdem Bernatzik dort gearbeitet hatte, begegnete die Autorin den Nachkommen seiner ehemaligen Gesprächspartner und deren Erinnerungen an ihn. Aber das Verhalten der Fernsehprofis macht diese Reise zu einer Parabel für die bilderraffende Reisesucht des Westens. Die Welt der „Wilden“ ist die der Fernsehleute, und die wirklichen Gefahren lauern in der eigenen Kindheit. Die Autorin gestaltet den Blick auf die Bilder der Fremden und den auf alte Familienbilder in einer symmetrischen Opposition. Dadurch wird das Buch auch ein Stück Ideengeschichte des Kolonialismus, eine Zeitkritik, ein Familienroman.