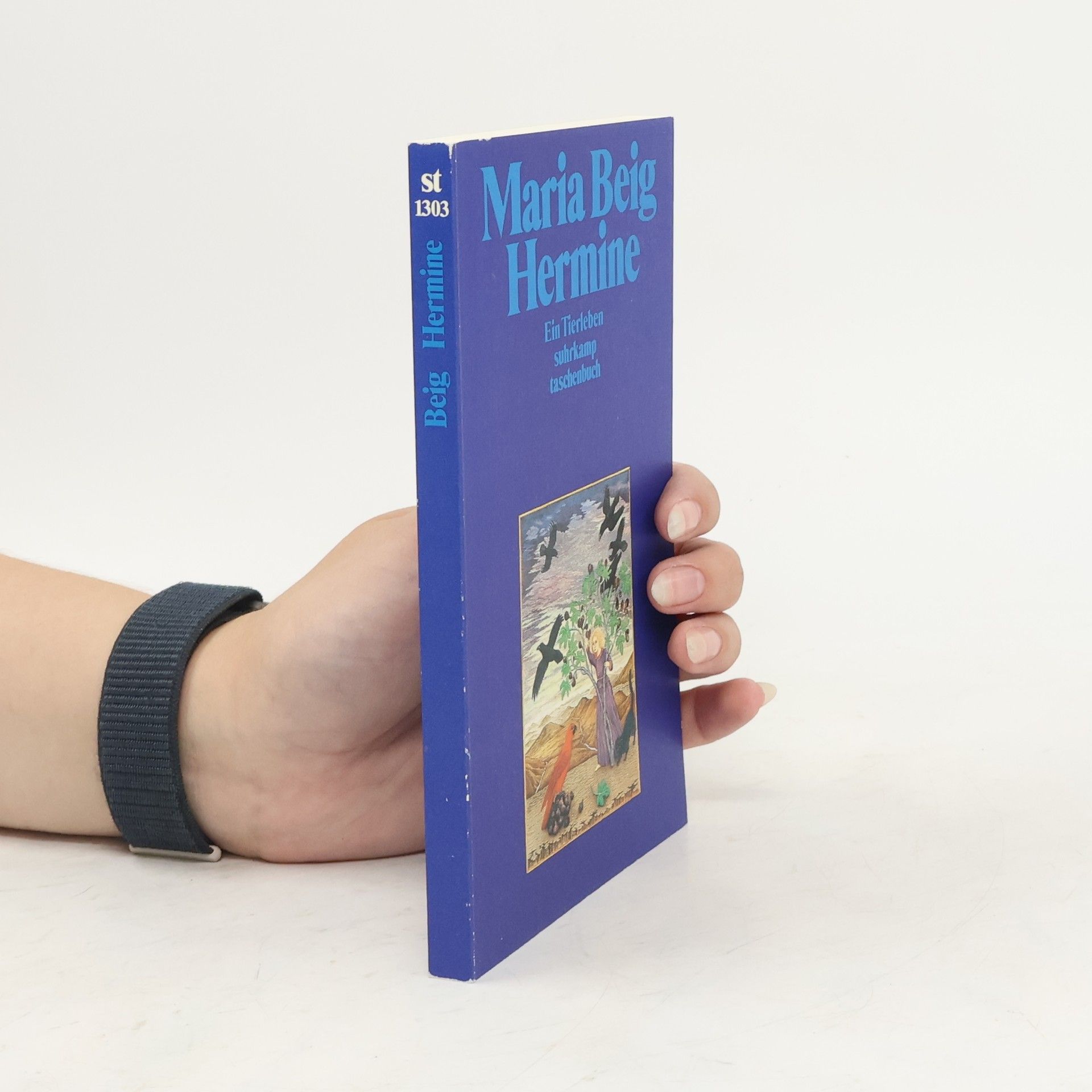

Hermine

- 117pages

- 5 heures de lecture

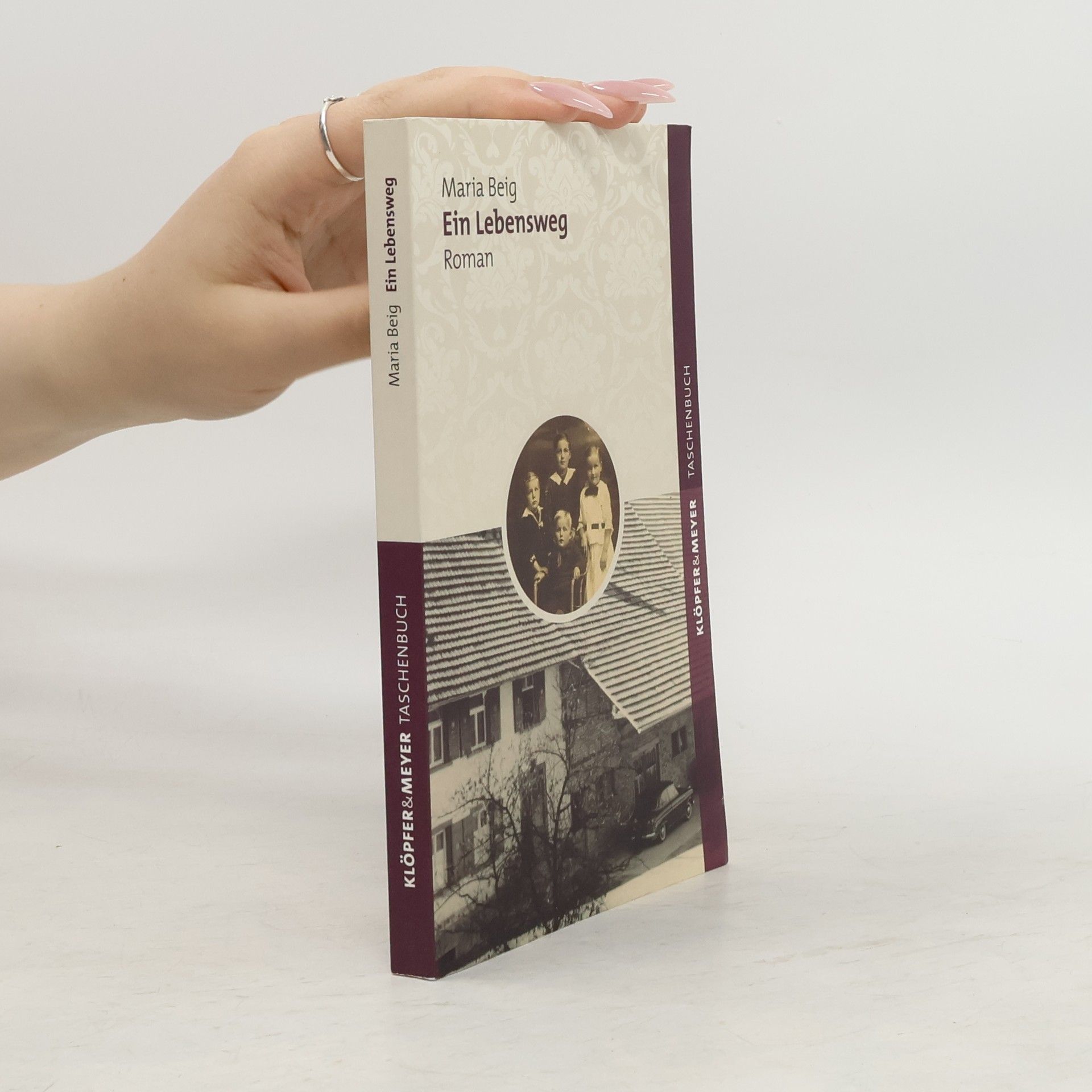

In dem ihr eigenen, ganz direkten Stil erzählt Maria Beig ein Leben, das kurz nach dem 1. Weltkrieg anfängt und bis in die Gegenwart reicht. Dass es der Autorin eigenes Leben ist, dessen »Lebensweg« hier so lapidar geschildert wird, macht alles noch authentischer, zwingender. Der 2. Weltkrieg spielt diesem Leben mit. Konsequenzen einer Liebe verändern alles, was nach dem Krieg kommt. Immer wieder hätte alles anders kommen können. Doch weil es nicht anders kam, entsteht das Schicksal einer Frau, die als siebtes von mehr als einem Dutzend Kinder auf einen oberschwäbischen Bauernhof geboren wird – mit allen Konsequenzen, die solch eine Geburt für ein Mädchen 1920 mit sich bringt. Erst jetzt, im hohen Alter, darf dieses Leben zu einem Ich finden und Dinge aussprechen, die lange ihr Geheimnis blieben. Und so begleiten wir die Figur, die Maria Beig heißt, auf ihrem weiten Weg zu sich selbst; wir begleiten dieses Leben, das ein Ich immer schon in sich trug, es jedoch immer wieder, um in der Welt weiter bestehen zu können, selbst zerstören musste. Das Erzählen ist bei ihr Erlösung und Einlösung zugleich: Maria Beig hat es schon immer verstanden, Geschichte so zu erzählen, dass vermeintlich kleine Schicksale zu großer Literatur wurden. Dieses Kunststück gelingt ihr nun beeindruckend auch mit ihrem eigenen Lebensweg.

Maria Beig thematisiert eindringlich die strukturellen Unmenschlichkeiten, die Frauen in ihrem Streben nach Glück begegnen. Die Autorin zeigt auf, dass sowohl im Kleinen als auch im Großen die Herausforderungen und Brutalitäten, die Frauen erleben, oft viel größer und komplexer sind, als sie zunächst erscheinen. Durch ihre Erzählweise wird ein tiefes Verständnis für die Schwierigkeiten vermittelt, mit denen Frauen konfrontiert sind, und es wird ein Licht auf die gesellschaftlichen Strukturen geworfen, die diese Ungerechtigkeiten aufrechterhalten.

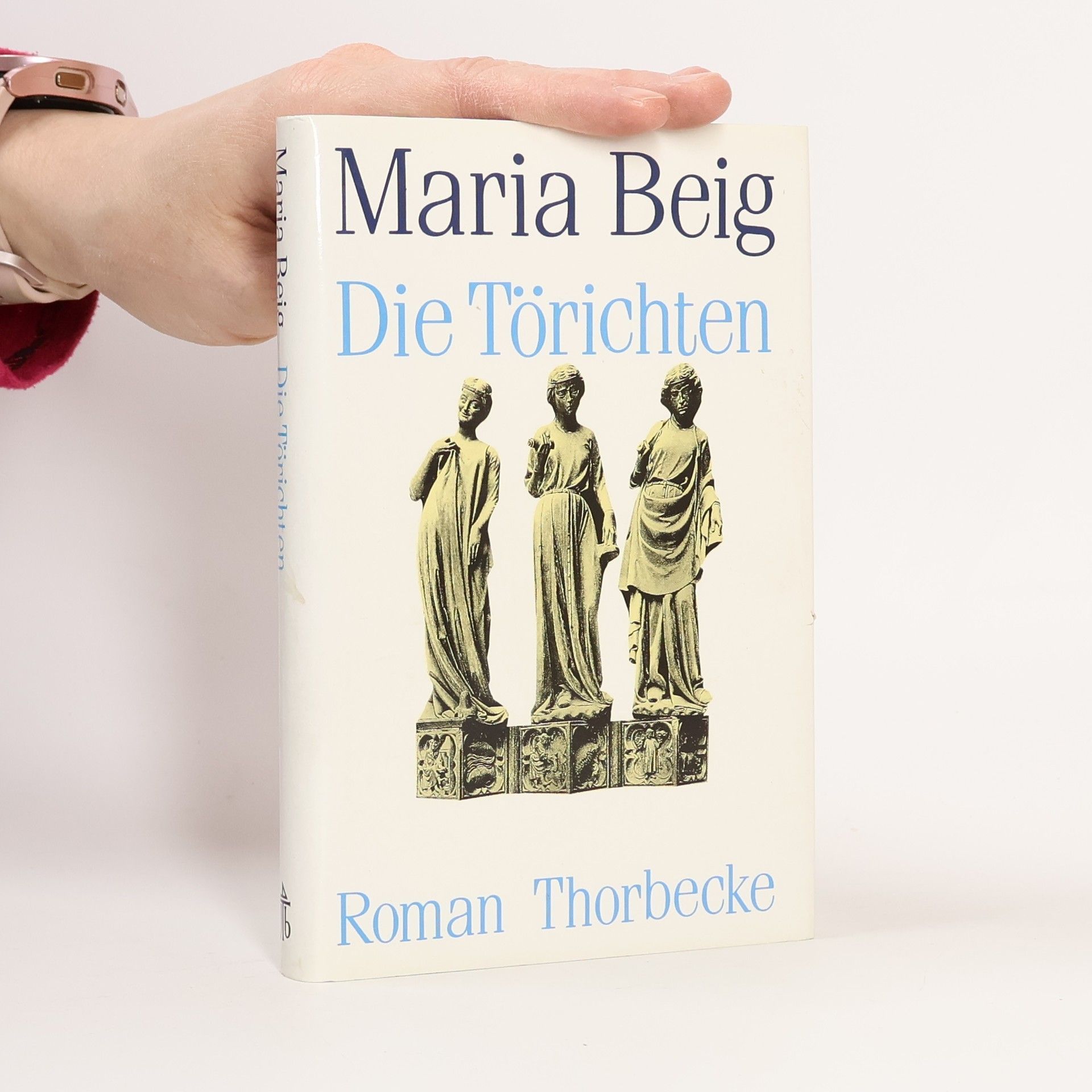

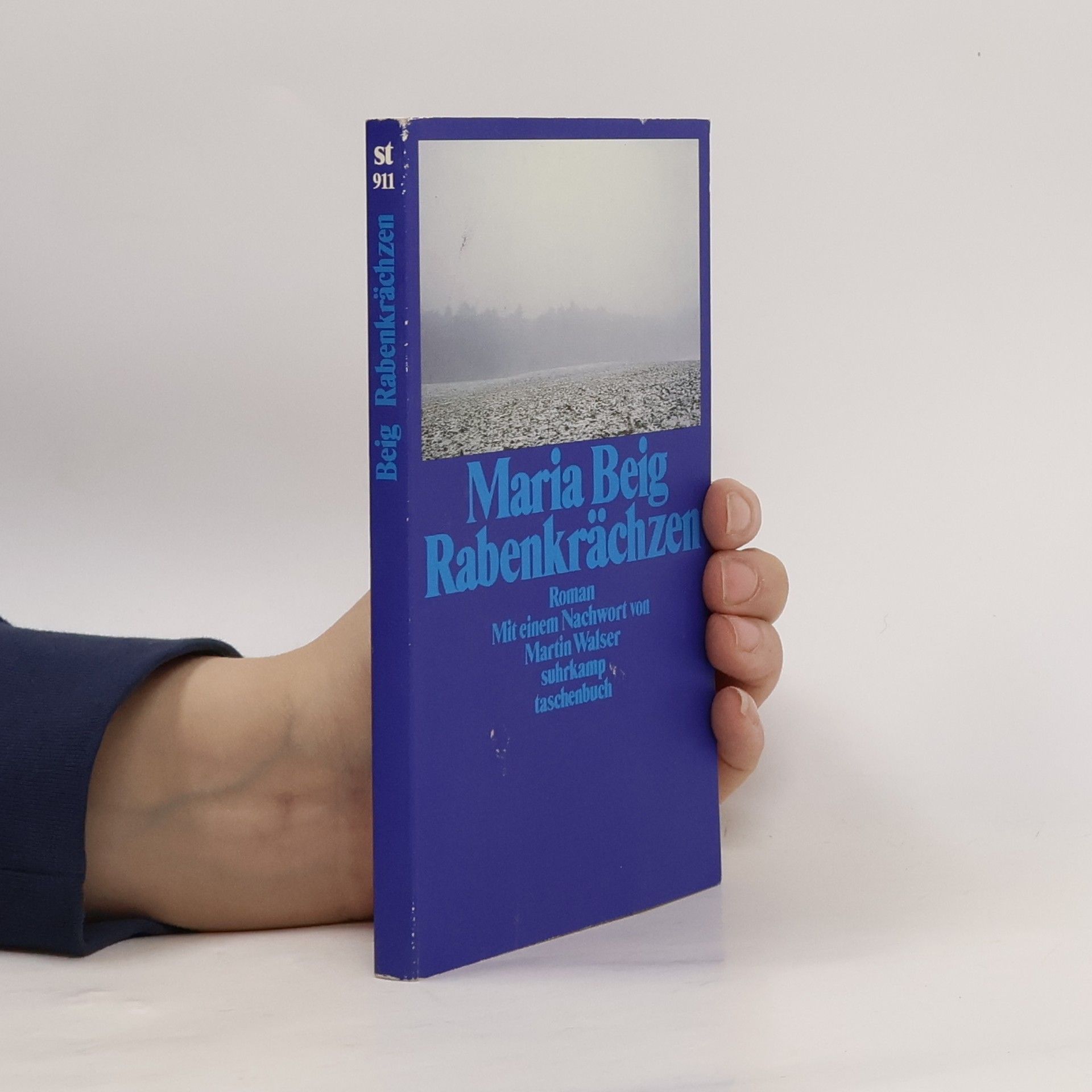

Anzukündigen sind fünf dicke Bände im dekorativen Schuber: das literarische Lebenswerk einer Frau, die im Alter von fast sechzig Jahren erst mit dem Schreiben begann: Niemand hätte damals, vor dreißig Jahren geahnt, erwartet, dass Maria Beig ein solches Oeuvre zusammentragen könnte. Vom ersten Buch »Rabenkrächzen« bis zum letzten Buch »Ein Lebensweg« – beide standen jeweils gleich nach Erscheinen auf Platz 1 der SWR-Bestenliste – ist es ihre ganz eigene Stimme, die wir in Maria Beigs acht Romanen, zweiundfünfzig Erzählungen und ihrer Autobiographie hören. Maria Beig ist zur Chronistin einer Lebenswelt geworden, die vor unseren Augen untergegangen ist. Sie lässt Frauen vom Land zu Wort kommen, die es im Leben immer schwer hatten – mit den Männern, mit der Liebe, mit dem Leben. Es gibt nichts, was Maria Beig ausgelassen hätte, weder Glück noch Unglück. Immer wieder spielt das Schicksal, spielen zwei Weltkriege und traditionelle Geschlechterrollen diesen Frauen übel mit. Und trotzdem ist ihr Werk, sind diese gesammelten fünf Bände keine Anklage, kein Vorwurf. Randvoll mit Lebensgeschichten lehren sie uns das Wunder und die Weisheit des Alters. Vom Anfang bis zum Ende finden wir in jeder Zeile den unverwechselbaren Maria-Beig-Ton, der uns mitnimmt in eine Welt, die uns allen noch bekannt vorkommt. Doch erst durch Maria Beig lernen wir sie richtig kennen – und so kommen wir uns im Lesen selbst näher.

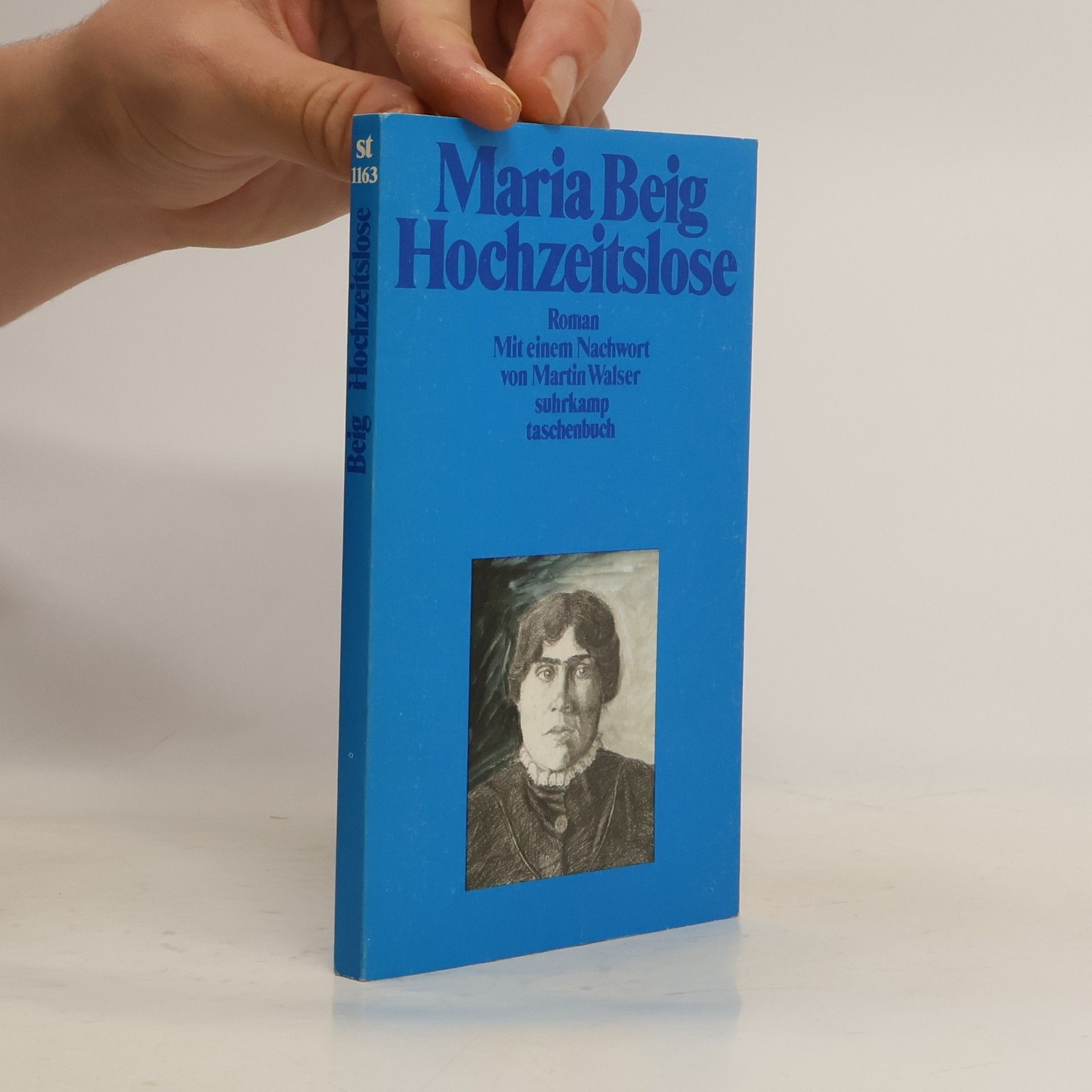

Maria Beigs großer Erfolg: Die Geschichte von vier oberschwäbischen „hochzeitslosen“ Frauen, die ihr Leben nicht leben dürfen, sondern gelebt werden.

German

German