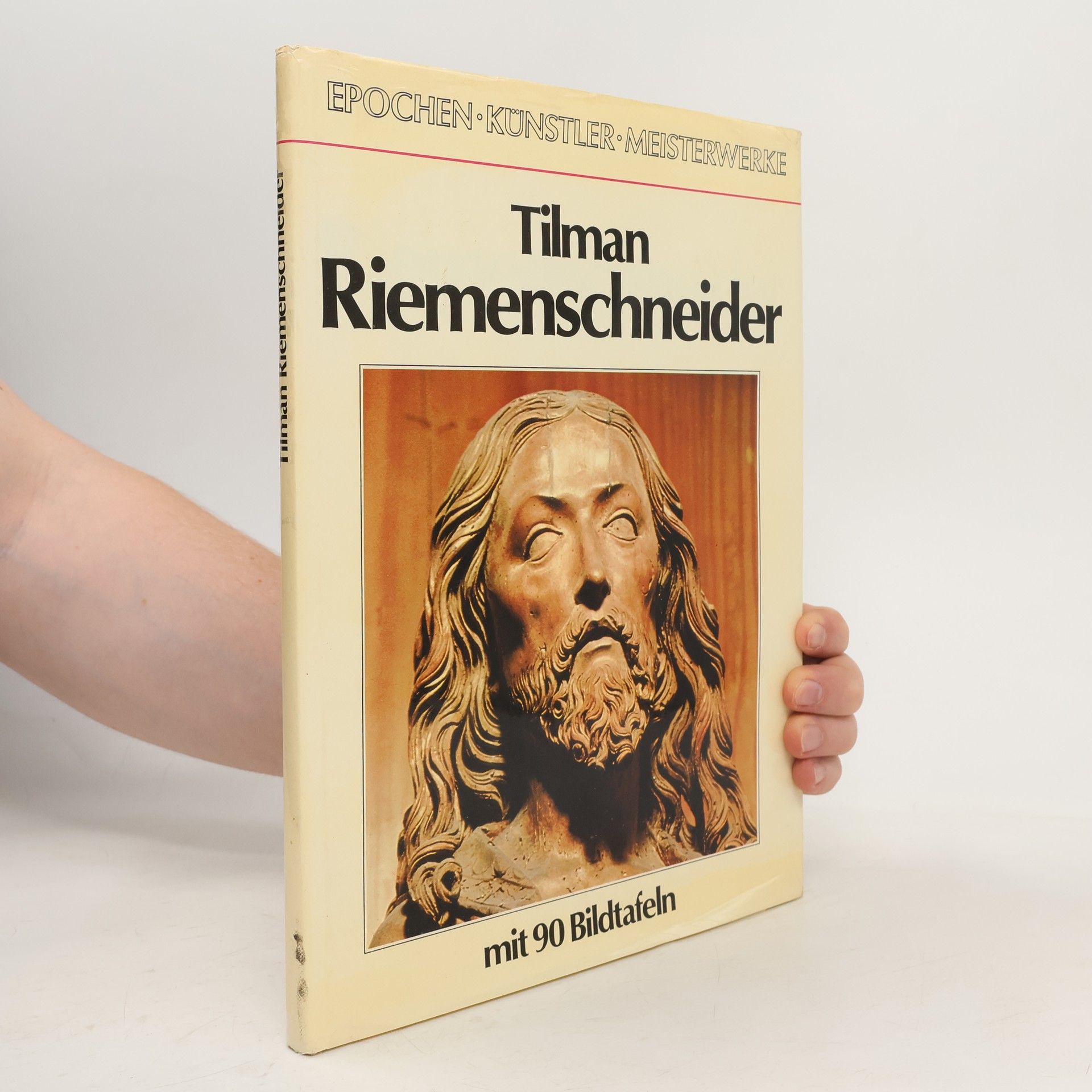

One of the greatest sculptors of the later Middle Ages, Tilman Riemenschneider (c. 1460–1531) struck a rare balance between formal elegance and expressive strength. His sculpture is noted for such innovative qualities as the acknowledgment of the viewer’s mobility, an exquisite finish, and the occasional abandonment of polychromy (painted and gilded decoration). While anchored in the late Gothic tradition, Riemenschneider’s work also reflects the emerging humanist concerns of the period. In this generously illustrated book, historians, art historians, and conservators from the United States, Germany, and Austria discuss Riemenschneider’s art from various perspectives, addressing such issues as attribution, pictorial rhetoric, surface treatment, and critical reception. As the companion volume to the catalogue of the exhibition on the sculptor held in Washington and New York in 1999 and 2000, this book sheds light not only on a master sculptor whose work is admired today as among the most appealing of his era, but also on the art and culture of the late Middle Ages and Central Europe.

Tilman Riemenschneider Livres

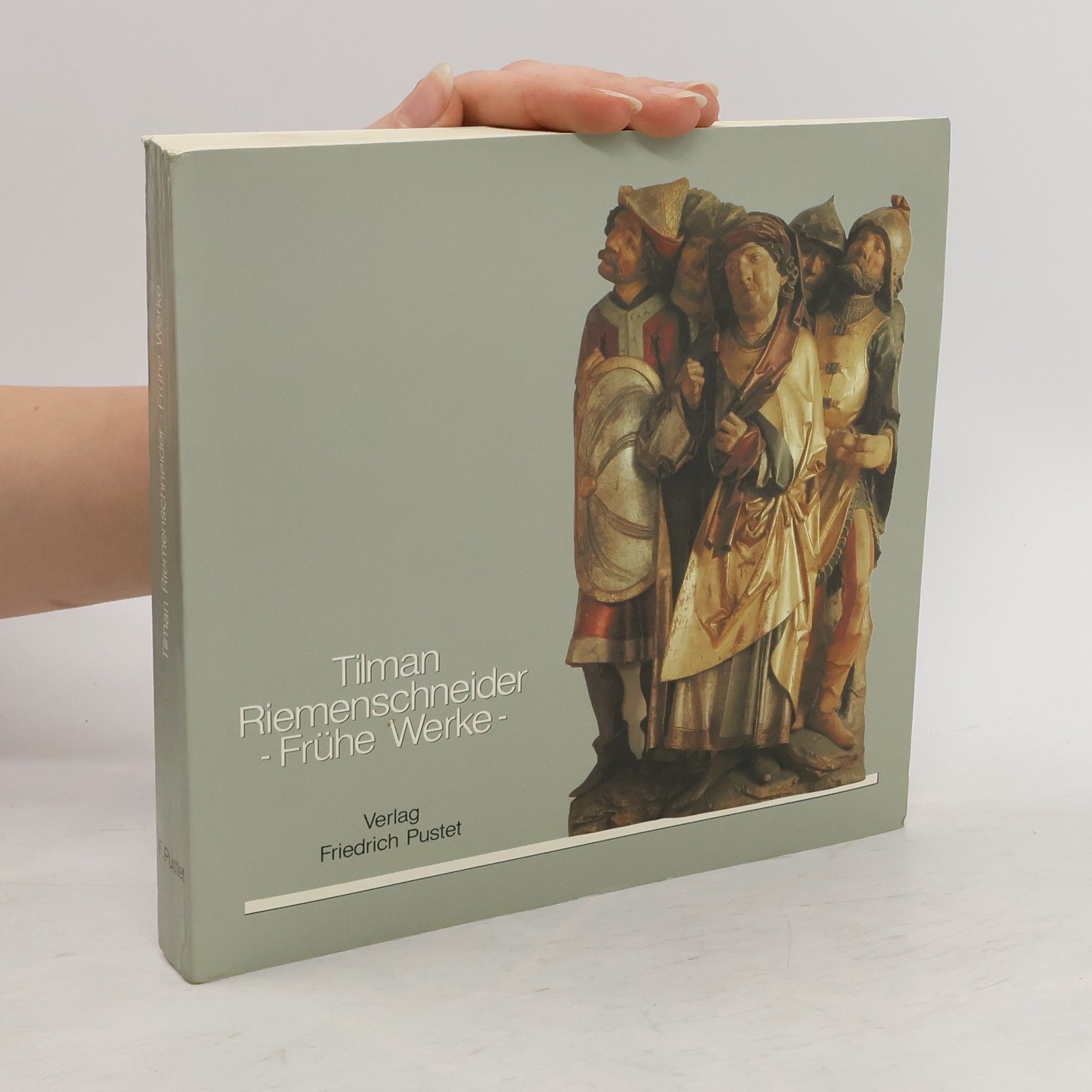

Tilman Riemenschneider und seine Werkstatt

Mit einem Katalog der allgemein als Arbeiten Riemenschneiders und seiner Werkstatt akzeptierten Werke. Vorwort Jörg Rosenfeld

Als einzige lieferbare Publikation seit 1982 präsentiert dieses schön gestaltete Blaue Buch das „Gesamtwerk“ Riemenschneiders auf dem neuesten Stand der Forschung, einschließlich vieler Werke, die sich außerhalb Deutschlands befinden. Riemenschneider (um 1460-1531) gilt als einer der bedeutendsten deutschen Bildhauer der Spätgotik. Unberührt von Renaissance-Einflüssen, war er ein Meister mit außergewöhnlichem Geschick, dessen Figuren perfekte Oberflächen ohne Werkzeugspuren aufweisen. Trotz traditioneller Formensprache schuf er Neues, das bis heute fasziniert, insbesondere durch die Holzfarbigkeit seiner oft „unbunt“ lasierten Skulpturen und das Spiel von Licht und Schatten. Der Hauptteil des Buches stellt die wichtigsten Werke in chronologischer Folge mit Detailaufnahmen vor, gefolgt von einem Katalog aller als „gesichert“ geltenden Werke des Meisters und seiner Werkstatt. Die Zu- und Abschreibungen zu Riemenschneiders Werk beschäftigen die Wissenschaft bis heute, weshalb auch beliebte, aber inzwischen „abgeschriebene“ Werke gezeigt werden. Ein ausführliches Standort-Register bietet Inventarnummern der Museen, auch im Ausland. Das Vorwort behandelt die Geschichte der Riemenschneider-Verehrung und -Forschung, einschließlich der politischen Vereinnahmung durch die deutsch-nationale und später die Nazi-Politik. Die Autorin beleuchtet auch die Arbeitsweise des Meisters und seines Umfelds in der Reformationszeit. Die verschiedenen

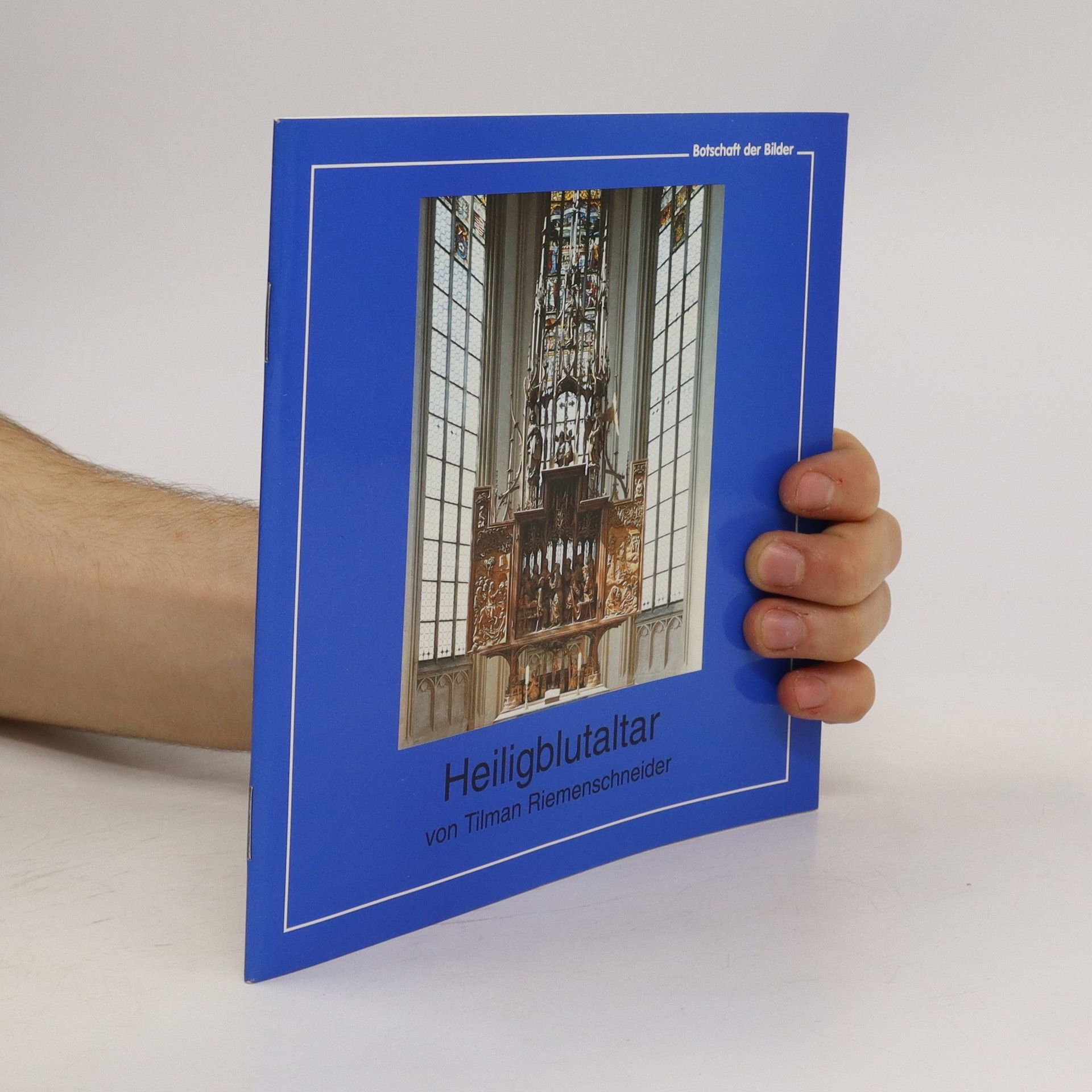

Seinen besonderen Zauber gewinnt dieses berühmte Riemenschneider-Werk durch das Licht. Wenn es am Spätnachmittag von Westen in die Kirche strömt, bringt es das Holz zum Leuchten. Aber auch das Licht anderer Tageszeiten spielt gewissermaßen mit den Bildwerken. Der Fotograf Georg Schaffert (21.6. 1888 in Schmerbach bei Creglingen - 29. 8. 1970 in Creglingen) widmete sich über Jahrzehnte diesem Altaraufsatz (Retabel). Die ältesten und meisten seiner hier gezeigten Schwarzweiß-Aufnahmen stammen von 1935, die Reihe setzt sich fort über 1942 bis 1959. Schaffert nutzte diese besonderen Lichtverhältnisse, er war aber auch ein Meister der behutsamen künstlichen Ausleuchtung. Sorgsam war er darauf bedacht, plastische Werte keiner falschen Dramatik zu opfern, er ließ verschattete Falten nicht im Dunkel versinken und strahlende Partien sich nicht in pures Weiß-Licht auflösen. Um sein Bildmotiv hervorzuheben, erlaubte er sich nur, Hintergründe zu dunkeln oder weich zu zeichnen. Zum Vergleich zeigen wir in dieser Bildfolge sechs meisterliche Farbaufnahmen von Ulrich Kneise, Erfurt, aus dem Jahr 2004, die auf völlig andere Weise die Atmosphäre in der Herrgottskirche einfangen. Die bekannte Riemenschneider-Forscherin Dr. Iris Kalden-Rosenfeld verfasste eine neue Einführung in diesen Band der Langewiesche-Bücherei, der von 48 auf 64 Seiten erweitert wurde.

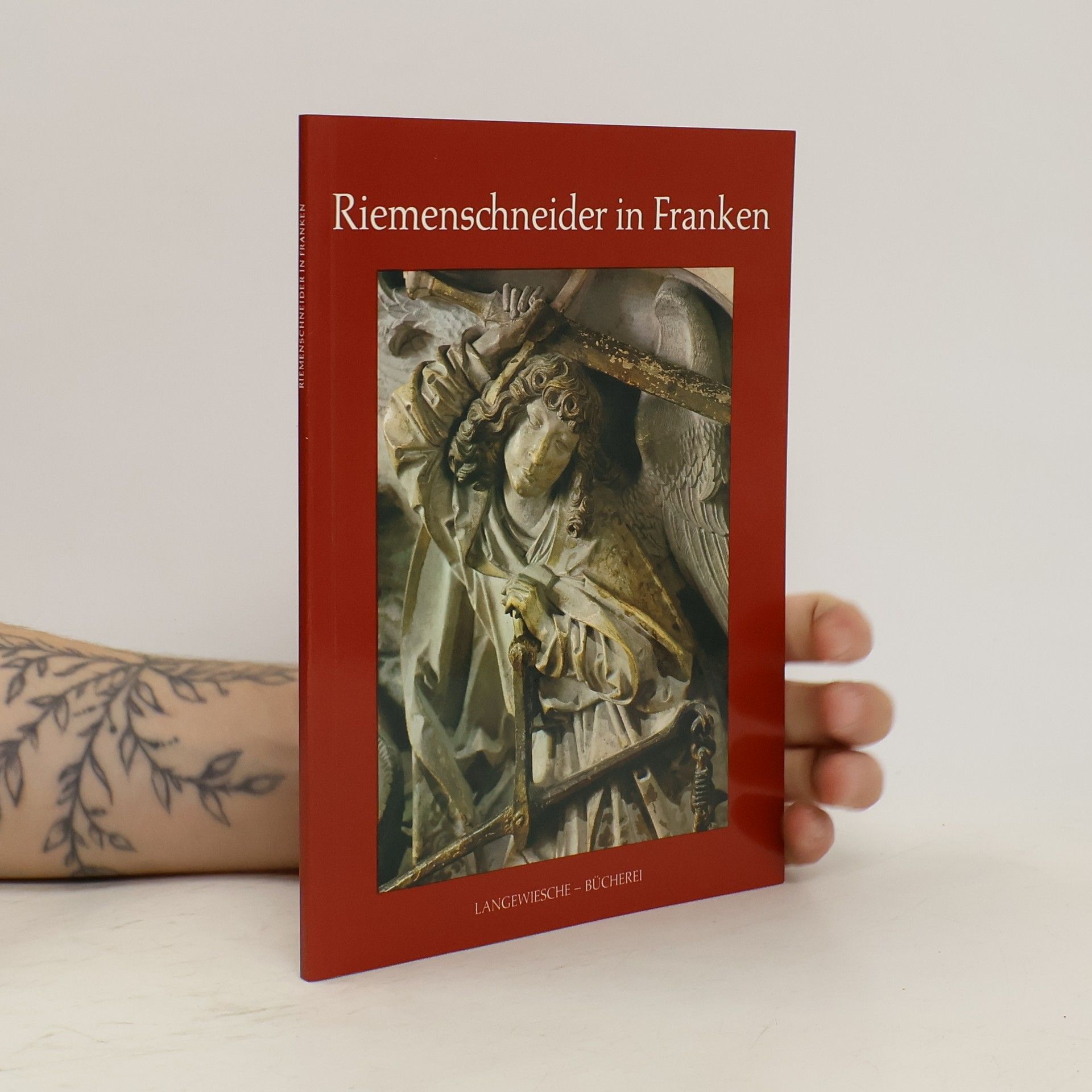

Riemenschneider in Franken

- 48pages

- 2 heures de lecture

Viele Werke Riemenschneiders sind noch an ihrem ursprünglichen Ort erhalten. Eine Rundreise durch das Land seines Wirkens und durch sein Leben ist daher besonders reizvoll. Dieser handliche Band führt den Touristen zu allen 24 Orten Frankens, in denen er Werke Riemenschneiders oder seines Umkreises bewundern kann. Auf der Umschlag-Rückseite findet der Leser eine Kartenskizze, die von Aschaffenburg und Groß-Ostheim im Westen bis Bamberg und Buttenheim im Osten und von Münnerstadt sowie Steinach im Norden bis Rothenburg ob der Tauber im Süden reicht. Für die zahlreichen ausländischen Gäste Frankens wurden der Haupttext und alle Bildunterschriften dreisprachig deutsch, englisch und französisch wiedergegeben. Text und Abbildungsprogramm des seit Jahrzehnten bewährten Bändchens wurden auf den neuesten Stand gebracht. Die neue Ausgabe zeigt jetzt 14 der insgesamt 58 Bilder farbig, und der Umschlag wurde cellophaniert und ist daher haltbarer als bei den früheren Auflagen.

Ausstellung im Mainfränkischen Museum Würzburg veranstaltet von der Skulpturengalerie der Staatlichen Museen Preußischer Kulturbesitz Berlin, der Stadt Würzburg und dem Bezirk Unterfranken. Vom 5. September bis 1. November 1981.