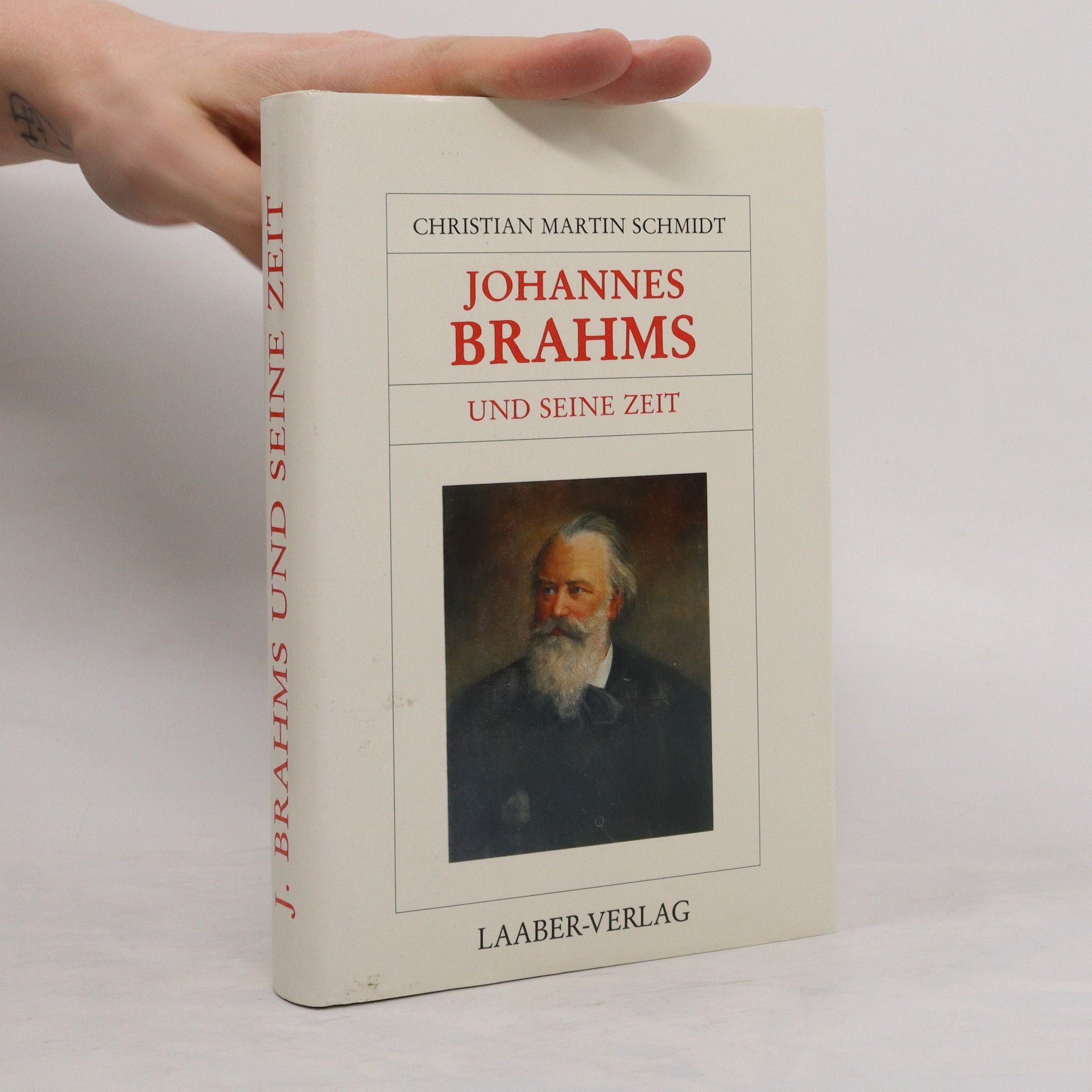

Johannes Brahms und seine Zeit

- 272pages

- 10 heures de lecture

Der Erbe der Klassiker und Akademiker – so wird Johannes Brahms allgemein apostrophiert. Doch woher kommt diese Zuschreibung und zu welchen Assoziationen führt sie? Dieses Buch geht zurück zu ihren Grundlagen und stellt ihr ein Brahms-Bild gegenüber, das sich erst in jüngerer Zeit herausgebildet hat und das in ihm den Wegbereiter der Neuen Musik erkennt. Vor dem Hintergrund der Biographie, des Zeitgeschehens sowie der sozialen Stellung – Brahms gilt auch als „Komponist des Bürgertums“ – liegt der Schwerpunk dieses Buches auf seiner Musik. Das Werk, dem bei allen konservativen Tendenzen doch auch wesentliche zukunftsweisende Momente zueigen sind, wird in die kompositionstechnische Entwicklung und die ästhetische Diskussion der Zeit eingeordnet. Reiches Informationsmaterial zu den Kompositionen, so etwa ein umfangreiches Werkverzeichnis mit sämtlichen von Brahms vertonten Texten, Abbildungen auf Tafeln und eine ausführliche Bibliographie runden den Band ab.