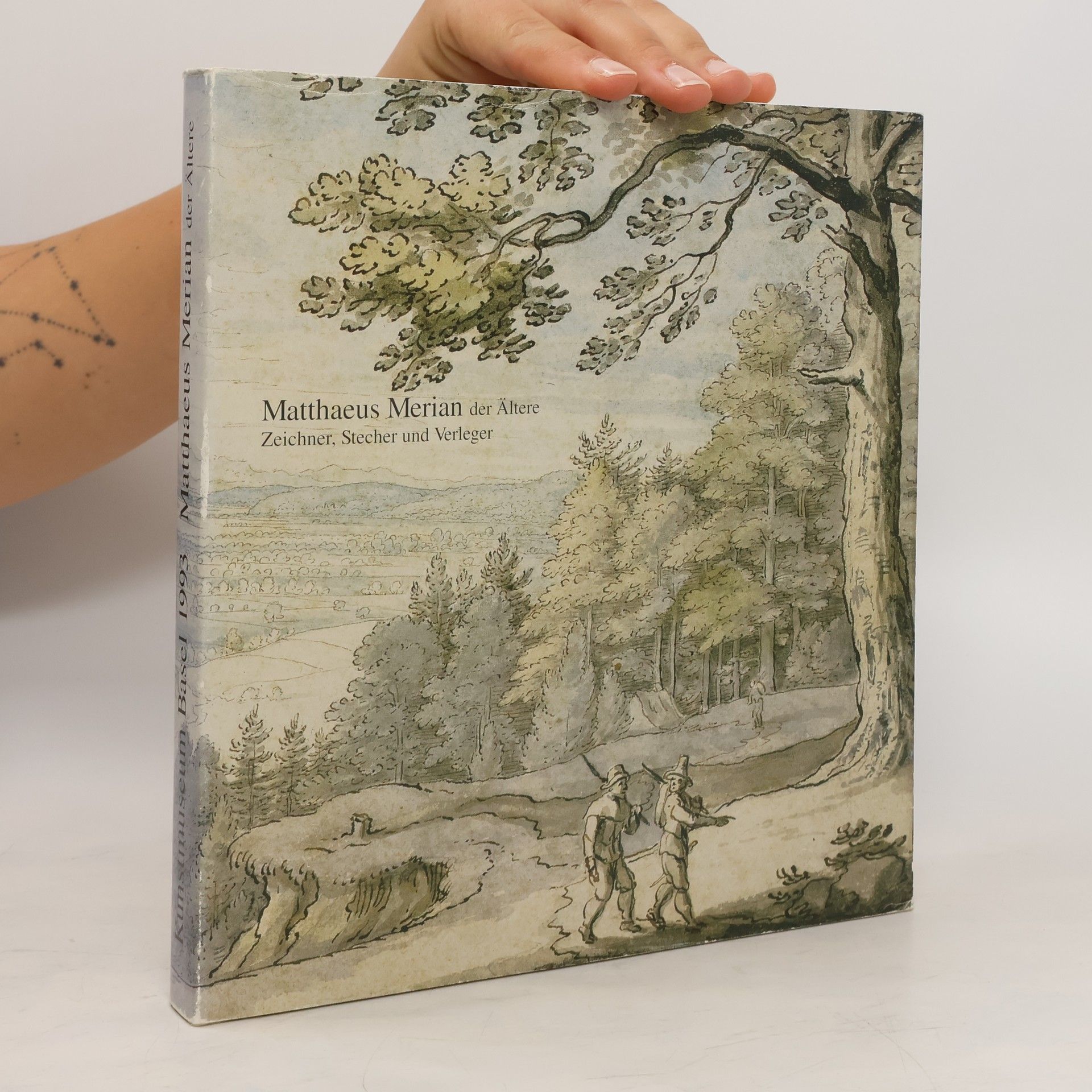

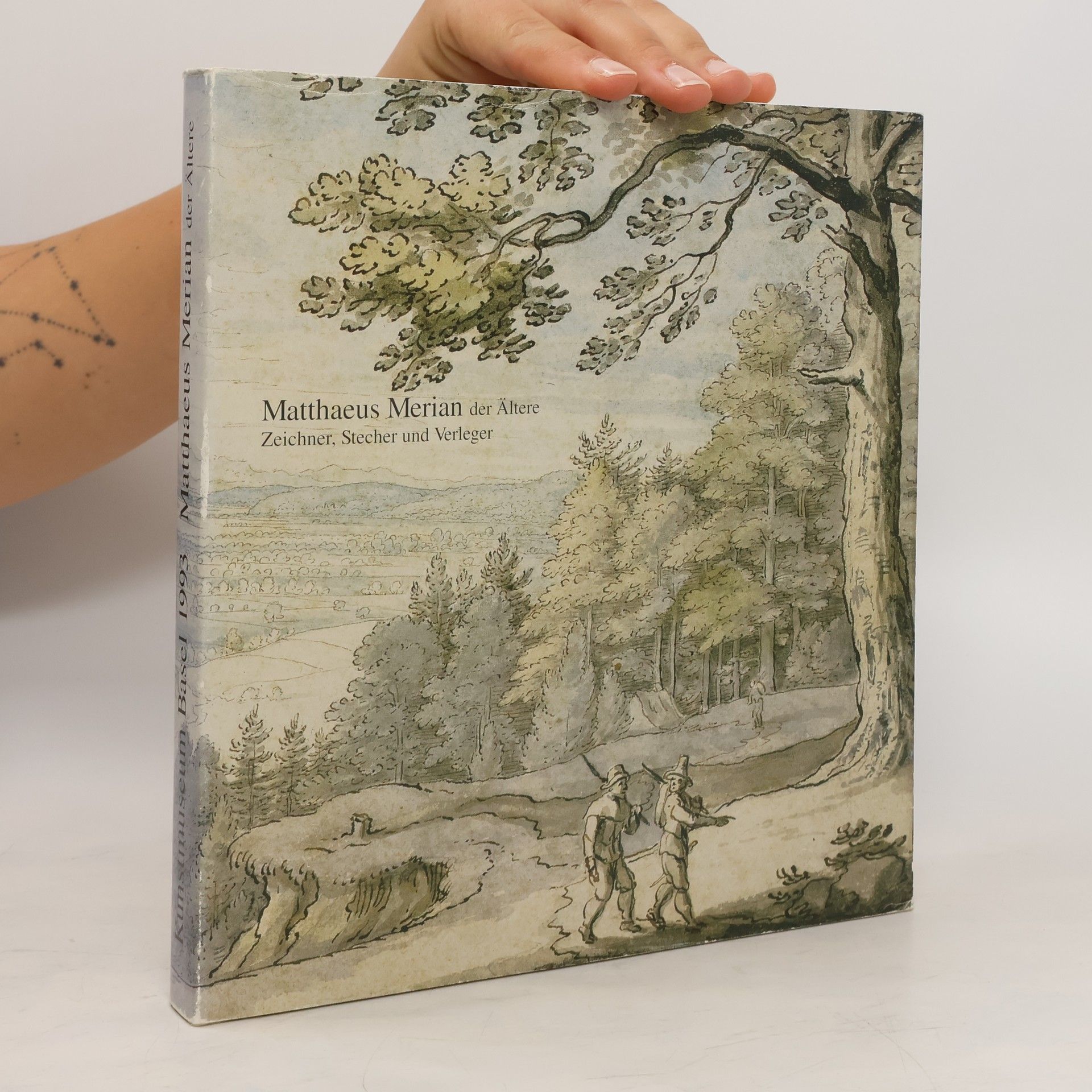

Werke / Radierungen / Kupferstiche / Federzeichnungen, Zeichnungen.

Ute Schneider Livres

November 9, 1960

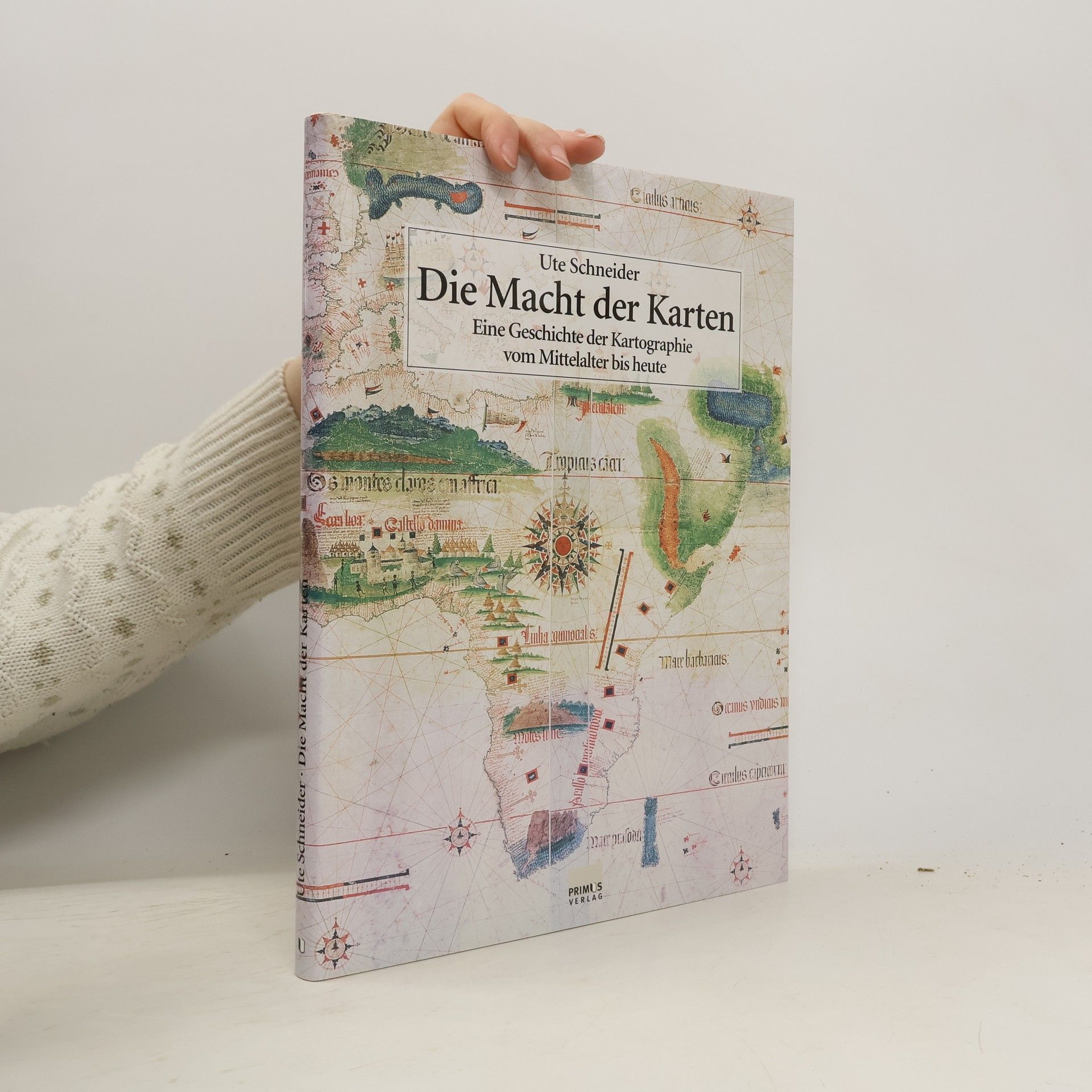

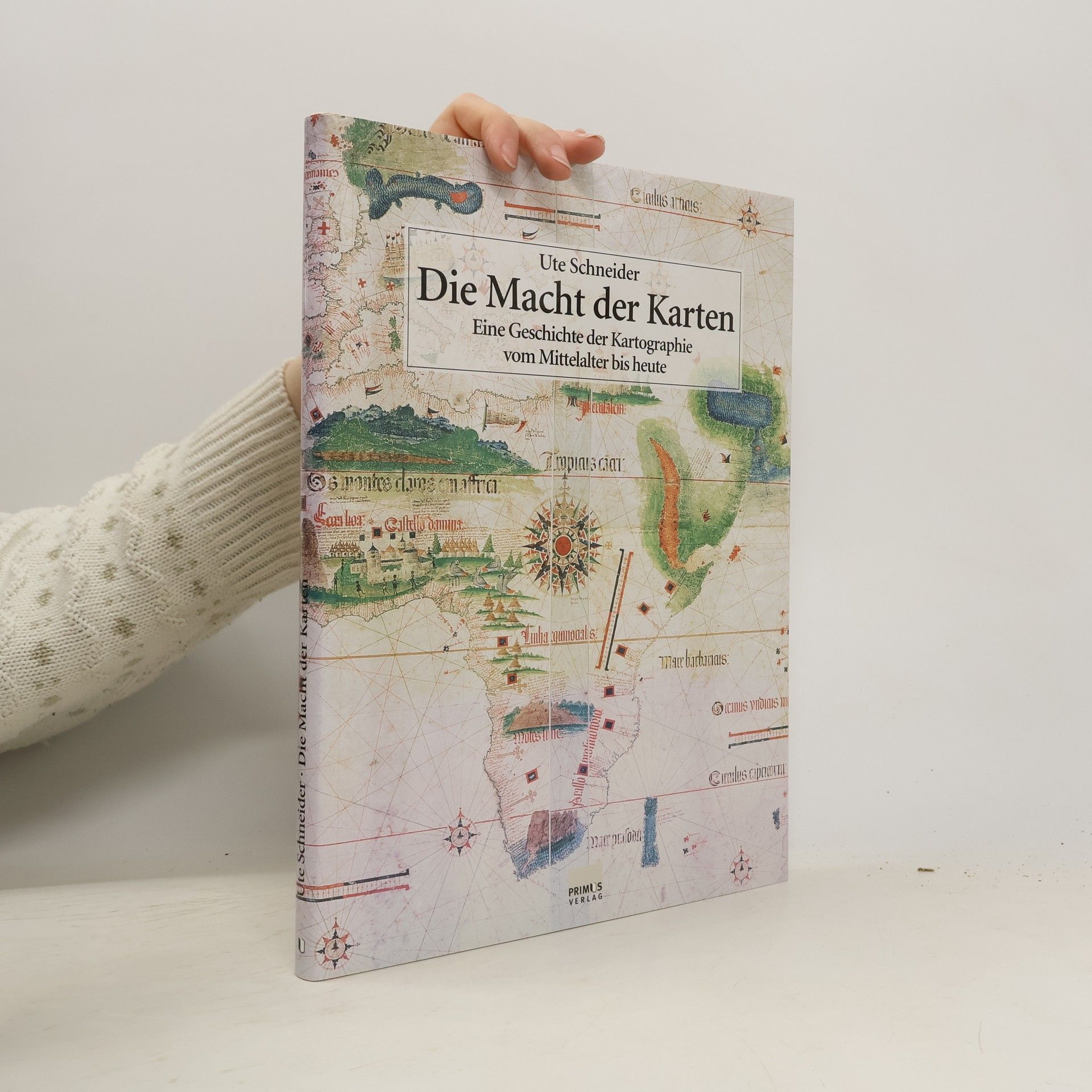

Die Macht der Karten

Eine Geschichte der Kartographie vom Mittelalter bis heute

- 144pages

- 6 heures de lecture

Werke / Radierungen / Kupferstiche / Federzeichnungen, Zeichnungen.

Eine Geschichte der Kartographie vom Mittelalter bis heute