Theodor Verweyen Livres

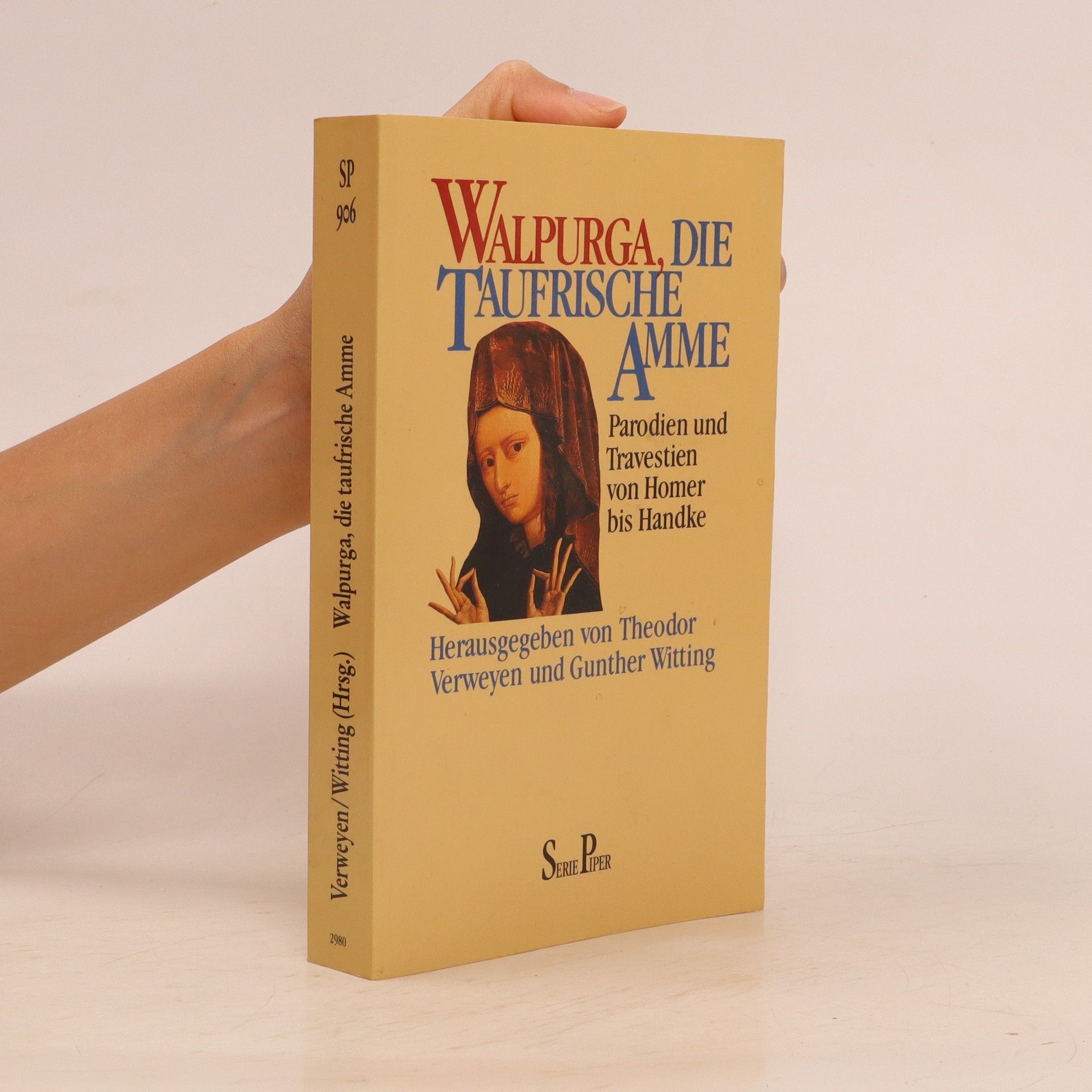

Walpurga, die taufrische Amme

- 500pages

- 18 heures de lecture

Teutischland begabet ist mit mancher Kunst

Studien zur deutschsprachigen Dichtung des Humanisten Paul Schede Melissus

Dass es neben dem kolossalen neulateinischen Œuvre des Humanisten Paul Schede Melissus (1539–1602) auch ein kleines und in Teilen feines literarisches Werk in deutscher Sprache gibt, war allererst zu entdecken und in den verschiedensten Kontexten – französischer Psalmendichtung und internationaler Motettenkunst, der Kasualpoesie so gut wie der ‚Vulgaris cantio‘ und geselligen Liedausübung, nicht zuletzt aber auch der literarischen Reformbemühungen der Zeit im Rahmen der rinascimentalen ‚imitatio‘-Poetik – zu beschreiben und hinsichtlich der formästhetischen Leistung zu analysieren. Nicht zu den wenigsten Verdiensten Julius Wilhelm Zincgrefs ist dabei zu zählen, dass er Teile dieses bislang ignorierten, jedoch zum Gesamtwerk des Melissus gehörenden Schaffens in seiner verkannten Anthologie von 1624 „gerettet“ hat.