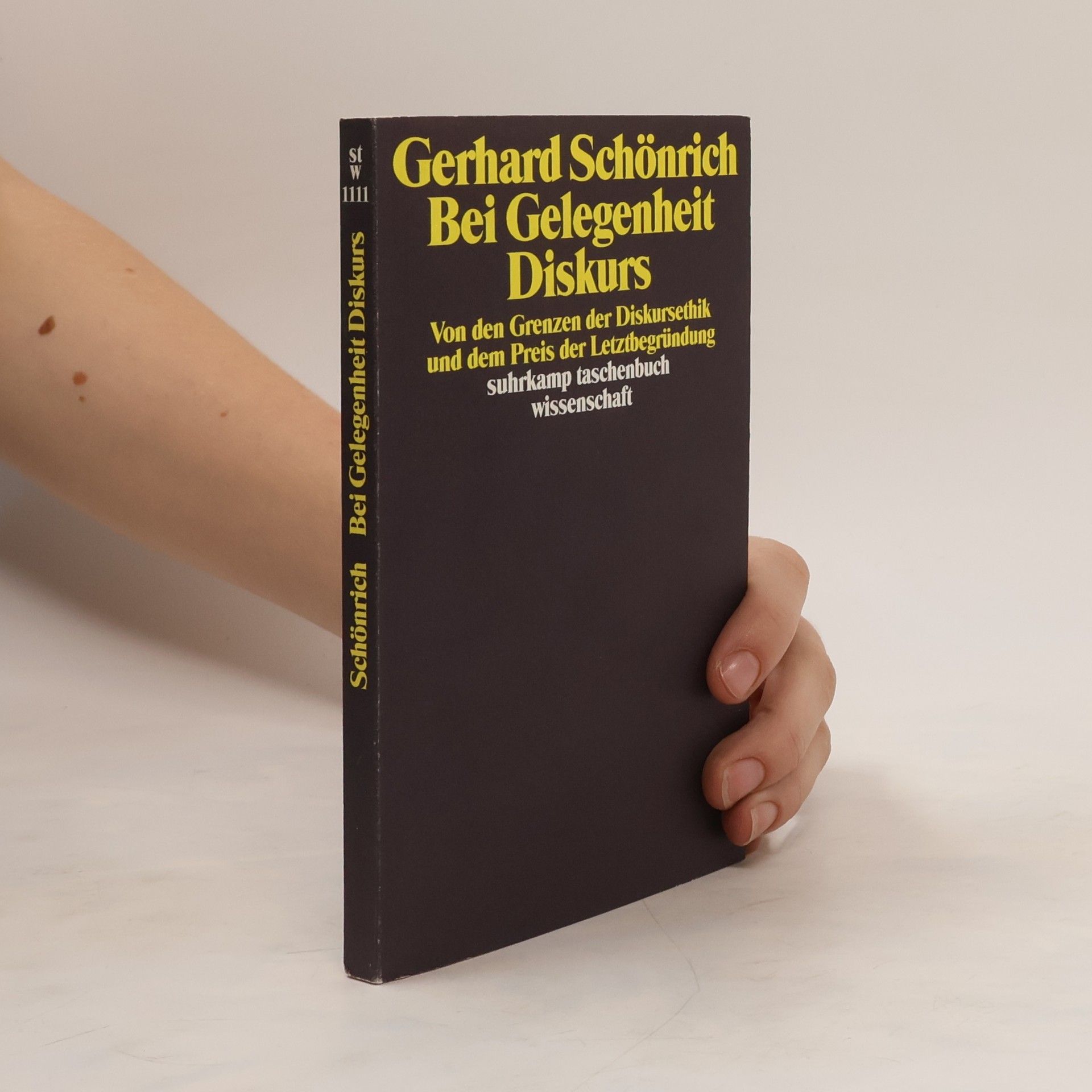

Bei Gelegenheit Diskurs

Von den Grenzen der Diskursethik und dem Preis der Letztbegründung

Von den Grenzen der Diskursethik und dem Preis der Letztbegründung

Untersuchungen zum Begriff einer semiotischen Vernunft im Ausgang von Ch. S. Peirce

Die Peircesche Philosophie und Zeichentheorie ist heute besonders attraktiv, da sie sich gegen jede Form des Cartesianismus wendet. Weniger bekannt ist die Verbindung zwischen Peirces infinite Zeichenproduktivität und Schellings Ideen. Peirce versucht, diesen latenten Idealismus zu relativieren. Ausgehend von der repräsentationalistischen Definition des Zeichenbegriffs als Mitrepräsentation der Repräsentationsleistung wird die Problematik der „Moderne“ beleuchtet. Die Abhandlung untersucht, wie die Zeichentheorie mit den wechselnden Strategien dieser Problemlage umgeht, sie transformiert und weiterentwickelt oder hinter ihren eigenen Ansprüchen zurückbleibt. Dieses systematische Interesse führt zu einer Auseinandersetzung mit weniger bekannten Theorien, wie der Bildtheorie des späten Fichte und Derridas Ansatz im Neostrukturalismus. Kants Name, ebenfalls eng mit der Grundlegungsproblematik des Zeichenbegriffs verbunden, wird am Ende zur Bestätigung der sich aus dieser Theorienkonstellation ergebenden Konsequenzen herangezogen. Der „kritische Weg“ beschreibt eine semiotisch geprägte Vernunft, die auf Peirces Zeichenbegriff basiert. Vor diesem Hintergrund skizziert der Verfasser das Konzept, das im Titel „Zeichenhandeln“ zusammengefasst ist: eine zweckesetzende Zeichenaktivität.