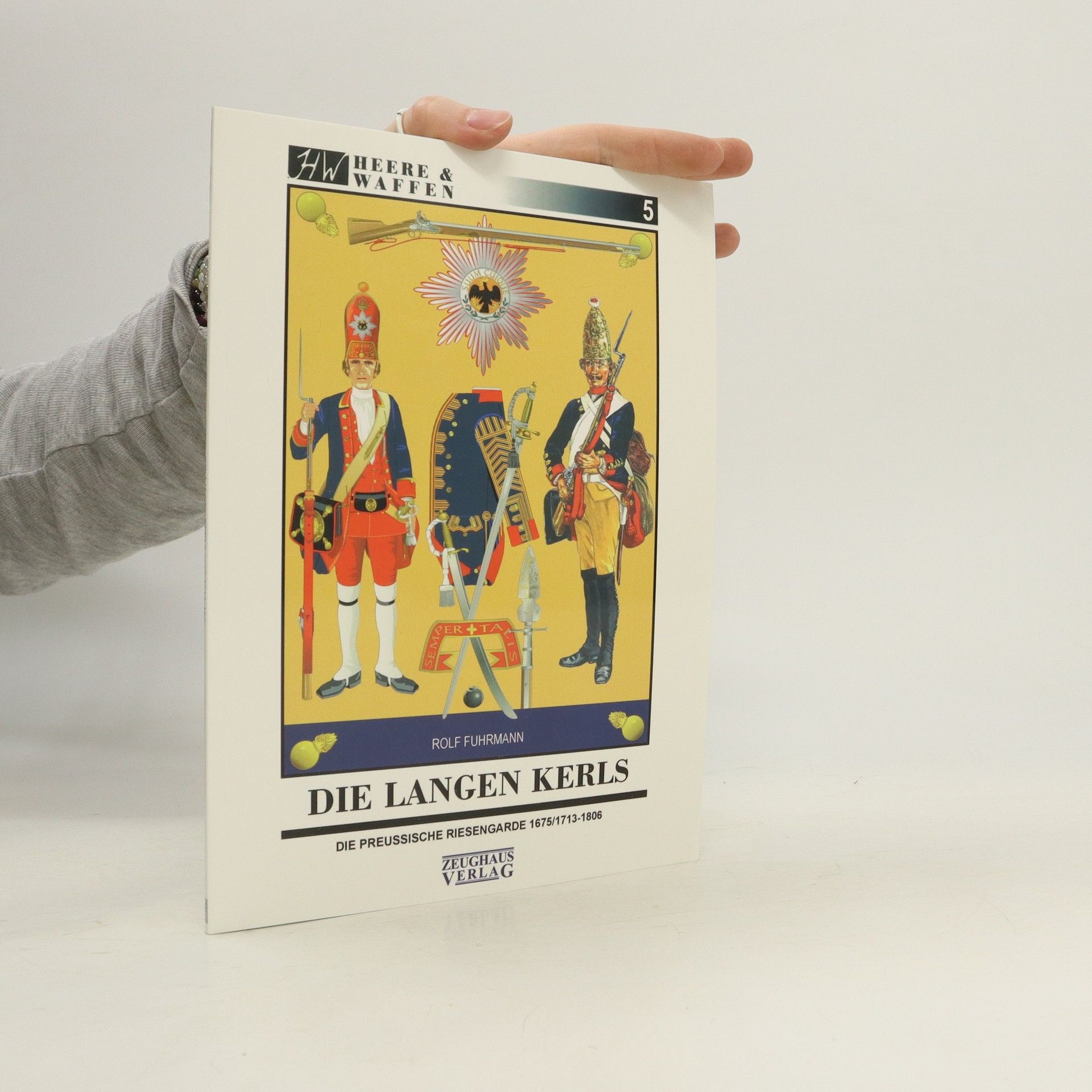

Die Langen Kerls

- 56pages

- 2 heures de lecture

Im Fokus steht das Erscheinungsbild der Mannschaften und Offiziere der legendären Elitetruppe, die 1713 als „Rotes Leibbataillon Grenadier“ gegründet wurde. Aufwendige Illustrationen präsentieren erstmals die Uniformierungen dieser Einheit in einer umfassenden Übersicht. Nach der Vereinigung mit dem ehemaligen Kronprinzenregiment 1717 lässt sich die Tradition der „Königsregiment“ mit der Stammlistennummer 6 auf das Gründungsdatum des älteren Regiments, 1675, zurückführen. Friedrich der Große reduzierte die Truppe auf Bataillonsstärke, und unter seiner Herrschaft erhielten die Langen Kerls den Status einer Elite-Formation, die 1806 nach der Schlacht bei Auerstedt aufhörte zu existieren. Unter Friedrich Wilhelm I. wurde die Truppe mehrfach mobilisiert, kam jedoch nie in einen Kriegseinsatz. Während der Schlesischen Kriege und des Siebenjährigen Krieges zeichneten sich die Langen Kerls an vielen Brennpunkten des Kampfgeschehens aus. Der Band bietet jedoch weit mehr als die Darstellung der legendären Riesengarde. Der Großteil der vorgestellten Uniformierung, Ausrüstung und Bewaffnung der Langen Kerls unterschied sich kaum von der der restlichen Infanterie. Somit dokumentiert das Buch auch die Entwicklung des Erscheinungsbildes und Wesens der preußischen Fußtruppen unter vier Königen zwischen 1713 und 1806.