Musik und Strafrecht

- 250pages

- 9 heures de lecture

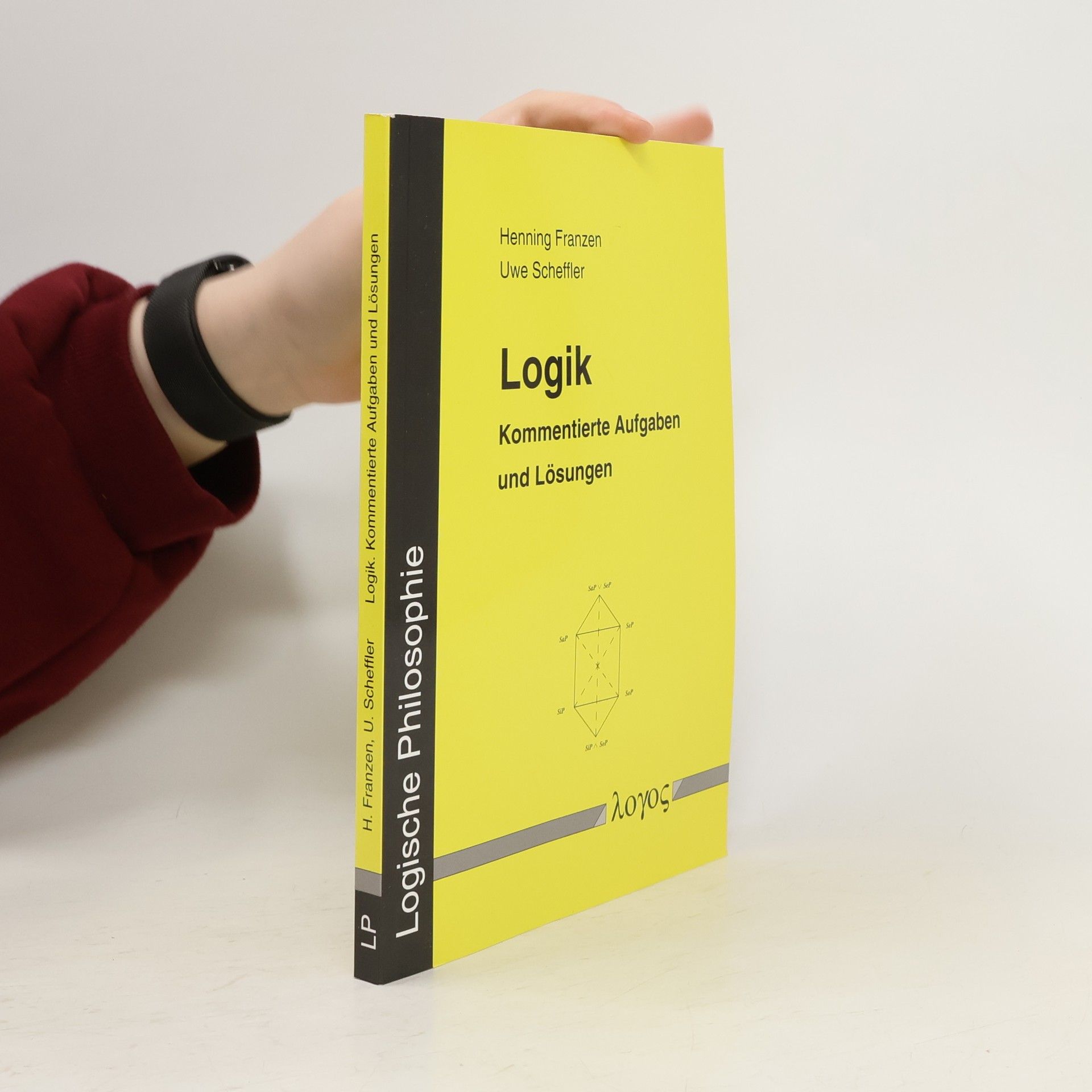

Musik und Strafrecht scheint auf den ersten Blick ein Begriffspaar ohne näheren Zusammenhang zu sein. Die Beiträge dieses Buches verknüpfen aber beide Themen, indem sie die Konflikte beleuchten, in denen die Musik als Kunstform strafrechtlich Anstoß erregt oder umgekehrt rechtlich anstößig angegangen wird: Sie kann nämlich sowohl aktiv "Täter" (z.B. durch beleidigende Texte) als auch passiv "Opfer" (etwa bei Plagiaten) von Delikten sein. Zwischen Musik und Strafrecht steht in diesem Band somit die Kunstfreiheit als "Vermittler" im Mittelpunkt und ist zentraler Bestandteil der Diskussion über das Verhältnis dieser beiden Welten. Zwischen diesen Sphären stehen noch die Fälle' in denen Kriminalität als Inspiration der Musik dient. Der Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie von Prof. Dr. Dr. Uwe Scheffler befasst sich seit Jahren mit dem Thema "Kunst und Strafrecht", das breite Spektrum der Beiträge dieses Werkes zeigt den Facettenreichtum dieser Forschung.