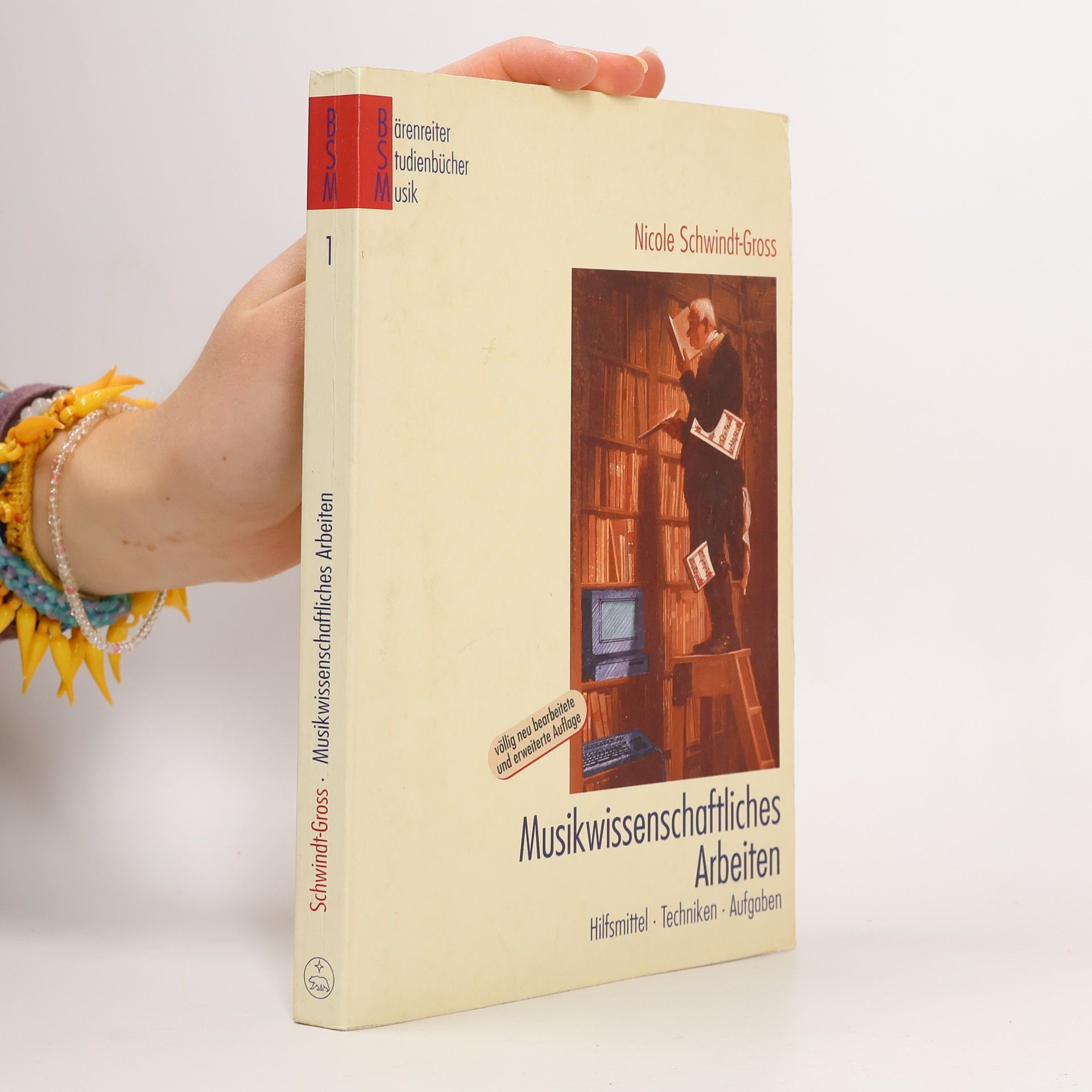

Das „Musikwissenschaftliche Arbeiten“ ist inzwischen zum Standardwerk geworden. Sein Konzept hat sich im Studium als äußerst tragfähig erwiesen, und doch musste es inhaltlich, auch aufgrund der rasanten Entwicklung der Informationstechnologien, erweitert und einer einschneidenden Revision unterworfen werden. Als „Kursbuch Musikwissenschaft“ für Studierende, Dozenten, Lehrer und Musiker ist es das erste wirklich elementare Lernbuch, das die praktischen Probleme an Hochschule, Universität und im Berufsleben des Musikers und Musikwissenschaftlers aufgreift und Lösungsvorschläge anbietet. Dem Studienanfänger vermittelt es Schritt für Schritt die notwendigen handwerklichen Grundlagen und baut mit Tipps aus dem Studienalltag und mit Trainingsaufgaben die Schwellenangst vor einem bisweilen bedrückend wirkenden Wissenschaftsapparat ab. Dem Fortgeschrittenen dient es als methodischer Ausgangspunkt zur Lösung schwieriger Probleme.

Nicole Schwindt Ordre des livres

- 1992