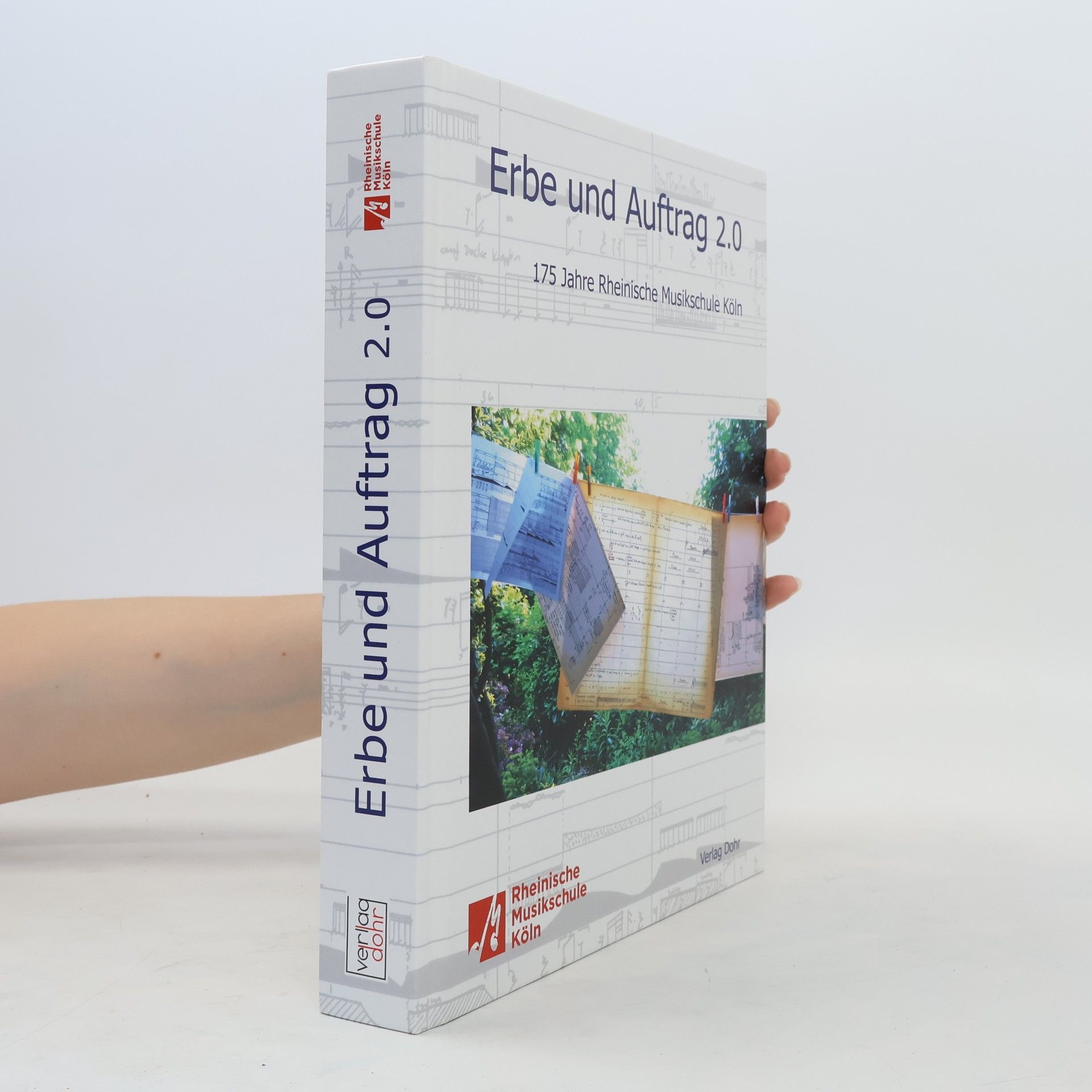

Erbe und Auftrag 2.0

175 Jahre Rheinische Musikschule Köln

„Erbe und Auftrag 2.0“ setzt die Tradition der Rheinischen Musikschule fort, die 1975 in einer Festschrift gewürdigt wurde. Damals stand die Schule vor großen Veränderungen, wie dem bevorstehenden Ende als Konservatorium und den Auswirkungen der 68er-Bewegung auf das Musikleben. Heute, anlässlich des 175-jährigen Bestehens, sind es erneut gesellschaftliche Umwälzungen, die eine Neubewertung der musikalischen Bildung im dritten Jahrtausend erfordern. Digitalisierung, Globalisierung, Urbanisierung und demografischer Wandel beeinflussen den musikalischen Alltag und werfen wichtige Zukunftsfragen auf. Die Festschrift bietet eine erste Positionsbestimmung der Rheinischen Musikschule und zeigt, wie sie durch zeitgemäße Konzepte und Innovationen ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht wird. Historische Beiträge verdeutlichen die Entwicklung der Schule im Spannungsfeld zwischen Tradition und Erneuerung, während wissenschaftliche Artikel zur aktuellen Musikpädagogik sich mit richtungsweisenden Ansätzen in der musikalischen Bildung auseinandersetzen. Insgesamt wird deutlich, dass die musikalische Bildung heute Schlüssel zur Bewältigung drängender gesellschaftlicher Herausforderungen besitzt und zur Gestaltung eines friedlichen, toleranten Miteinanders beiträgt.