Körperwunder Kleinwuchs

Wahrnehmungen, Deutungen und Darstellungen kleinwüchsiger Menschen und die ›Zwergmode‹ in der Frühen Neuzeit

Wahrnehmungen, Deutungen und Darstellungen kleinwüchsiger Menschen und die ›Zwergmode‹ in der Frühen Neuzeit

Künstlerreisen muten als Thema allzu vertraut. Doch es birgt noch immer ein erstaunliches Potenzial, besonders wenn das Augenmerk auf den zeitlich begrenzten Orts- bzw. Landeswechsel gerichtet wird. Denn gerade die Rückkehr in die Heimat macht die Reise zum grundlegenden Konstituens des Kulturtransfers.0Der Begriff?Reise? wird hier weit gefasst und schließt neben der klassischen Ausprägung als Bildungsreise unter anderem die Wanderschaft des im Mittelalter und der Frühen Neuzeit zunftgebundenen Künstlers ein. Auch die Mobilität aufgrund beruflicher Notwendigkeiten beansprucht Aufmerksamkeit. Denn die Anziehungskraft lukrativer Absatzmärkte veranlasste Künstler ebenfalls zu reisen.0Interessant sind künstlerische und kulturhistorische Austauschprozesse, künstlerische Selbst- und Fremdwahrnehmung, Formen der Identitätsbildung und biografische Aspekte. Geschlechtsdifferente Reisemodi, konfessionelle, aber auch politische Parameter als Reisegründe gehören zur Fragestellung, wie die verschiedenartigen, temporären Treffpunkte von Künstlern in ganz Europa und in Übersee. Und, wie wirkt sich die Reise auf das weitere Schaffen des Künstlers, der Künstlerin aus? Gibt es sowas wie Schlüsselerlebnisse, die zum Stilwandel bzw. zur thematischen Neuausrichtung führten? Und inwieweit ist die Reise selbst bildwürdig geworden, der Weg das Ziel

Serielle Aufzeichnungen zu Leben und Werk

Aspekte deutscher Gartenkunst der Frühen Neuzeit

Der Band nimmt die Reise- und Sammlungsbeschreibungen von Philipp Hainhofer (1578–1647) zum Anlass, um verschiedene Aspekte der deutschen Gartenkunst zu beleuchten. Der behandelte Zeitraum setzt mit dem mittleren 16. Jahrhundert ein und endet etwa mit dem Erscheinungsdatum von Joseph Furttenbachs „Architectura Recreationis“ (1640). Im Spannungsfeld von Nutzen und Zierde, von Natur und Kunst entwickelte sich ein breites Spektrum von Gestaltungen und von höfischen, öffentlichen und religiösen ebenso wie wissenschaftlichen und privaten Nutzungskonzepten der Gärten. Die Beiträge widmen sich einzelnen Anlagen sowie übergreifenden Themen wie der Gartentheorie und der Gartengestaltung, der Pflanzenverwendung und dem Sammeln bestimmter Pflanzen und Gartengeräte. Verschiedene Konzepte der Kategorisierung und des Gestaltens sowie der Nutzung durch die Auftraggeberinnen und Auftraggeber werden untersucht.

Summary: Für die Künstler am Übergang von Spätmittelalter zur Frühen Neuzeit rückte der Mensch im Zuge der tief greifenden gesellschaftlichen Umwälzungen ins Zentrum des künstlerischen Interesses. Die Maler und Bildhauer avancieren gleichermassen zu Entdeckern und zu Konstrukteuren des Menschen. Die Anfänge einer neuartigen Herangehensweise an das Individuum und den menschlichen Körper im 15. Jahrhundert sind dabei ebenso wichtig wie die herausragenden Manifestationen des Menschenbildes der Renaissance in den Werken von Albrecht Dürer oder Hans Baldung Grien.

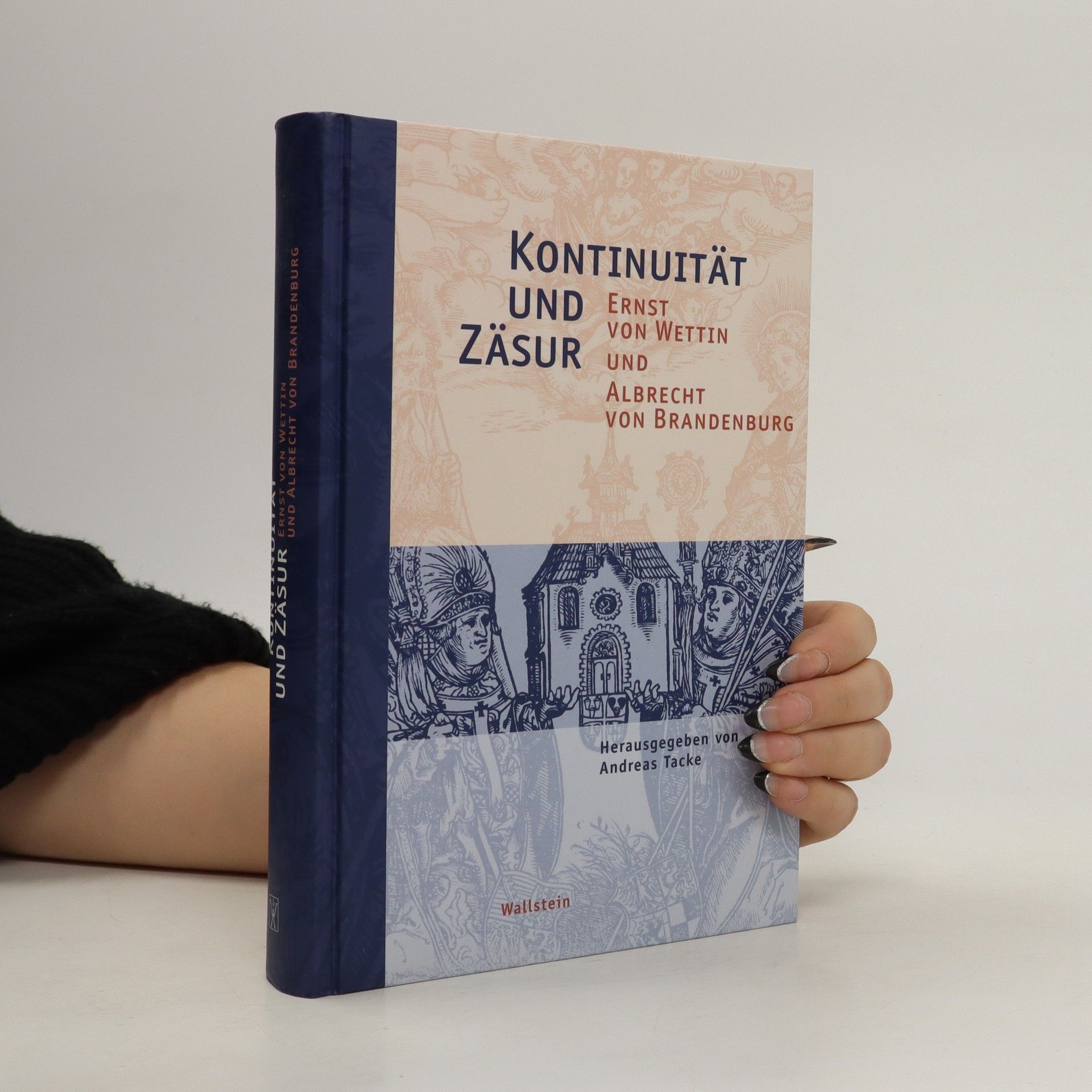

Vor 500 Jahren wurde die Hallenser Moritzburg errichtet, was Anlass gibt, sich mit ihren Bauherren und den damaligen Verhältnissen auseinanderzusetzen. Der Inhalt umfasst verschiedene Beiträge: Brigitte Streich behandelt die Wettiner, ihre Bündnisse und Territorialpolitik im 15. Jahrhundert. Michael Scholz gibt Einblicke in den Alltag am erzbischöflich-magdeburgischen Hof, während Jörg Rogge das Amts- und Herrschaftsverständnis geistlicher Fürsten beleuchtet. Wilhelm E. Winterhager analysiert die politische Persönlichkeit Albrechts von Brandenburg, und Werner Freitag thematisiert die Reformation in Halle zwischen kommunalem Selbstbewusstsein und bischöflicher Macht. Markus Leo Mock widmet sich der Schloßkapelle in Wolmirstedt als erzbischöflichem Repräsentationsbau. Hans-Joachim Krause betrachtet die Moritzburg und den „Neuen Bau“ in Halle, während Hans Lange die Architektur im Spannungsfeld von Fürst und Stadt thematisiert. Sven Hauschke beschreibt die Grablege von Erzbischof Ernst von Wettin im Magdeburger Dom. Kerstin Merkel untersucht Albrecht von Brandenburgs Bronze-Grabdenkmal, und Stefan Heinz diskutiert den Mainzer Marktbrunnen als Beitrag zur Memoria Albrechts. Hermann Maué befasst sich mit Medaillen auf Albrecht von Brandenburg, während Michael Wiemers Sebald Behams Beicht- und Meßgebetbuch für ihn behandelt. Martin Brecht thematisiert den Erwerb und die Finanzierung von Kunstwerken durch Erzbischof Albrecht von Main