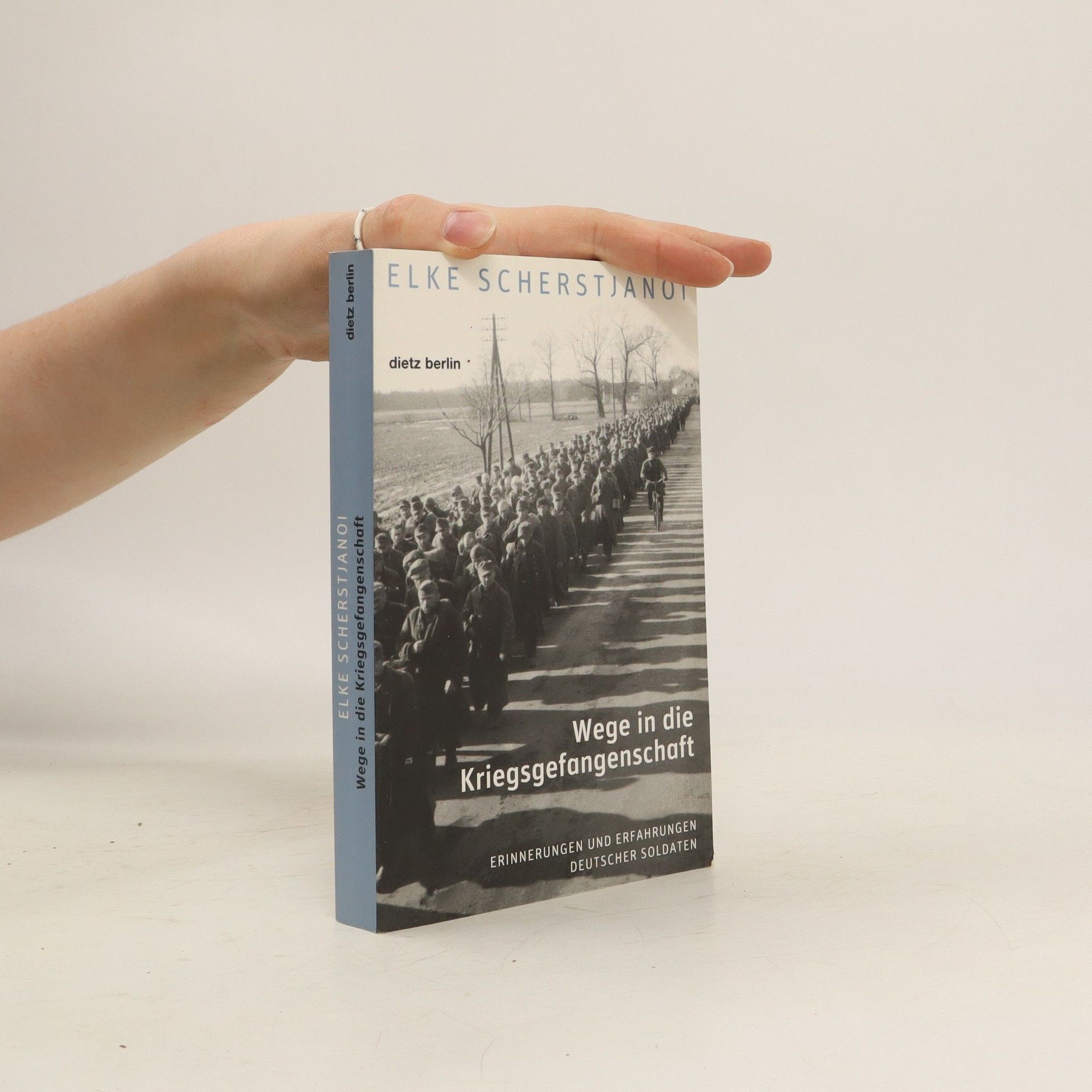

Wege in die Kriegsgefangenschaft

Erinnerungen und Erfahrungen deutscher Soldaten

Die Ereignisse, von denen berichtet wird, liegen 65 Jahre zurück. Für Millionen Menschen waren sie von allergrößter Bedeutung. Hier erinnern sich einige der letzten männlichen Vertreter der sogenannten Kriegsgeneration. Diese Männer waren aktive Teilnehmer am Zweiten Weltkrieg (1939–1945), vor allem als Soldaten des deutschen Heeres. In den zwanziger Jahren geboren, herangewachsen im nationalsozialistischen »Dritten Reich«, galt für sie der Weg an die Front als nahezu unausweichlich. Ihr Soldatendasein endete mit Gefangenschaft – hier mit sowjetischer Gefangenschaft. »Dem Russen«, wie es im damaligen Sprachgebrauch hieß, dem Hauptkriegsgegner der deutschen Eroberer, mussten sie sich ergeben. Die Autorin befragte Männer, wie ihre Gefangennahme verlief. Die Erzählungen machen deutlich, dass es sich um ganz entscheidende Tage in ihrem Leben handelte. Die Forschung spricht von Grenzerlebnissen, Erlebnissen also, die an die äußerste Grenze dessen gingen, was mit gewohnten zivilen Verhaltensweisen steuerbar ist. Das dominante Empfinden war Angst.