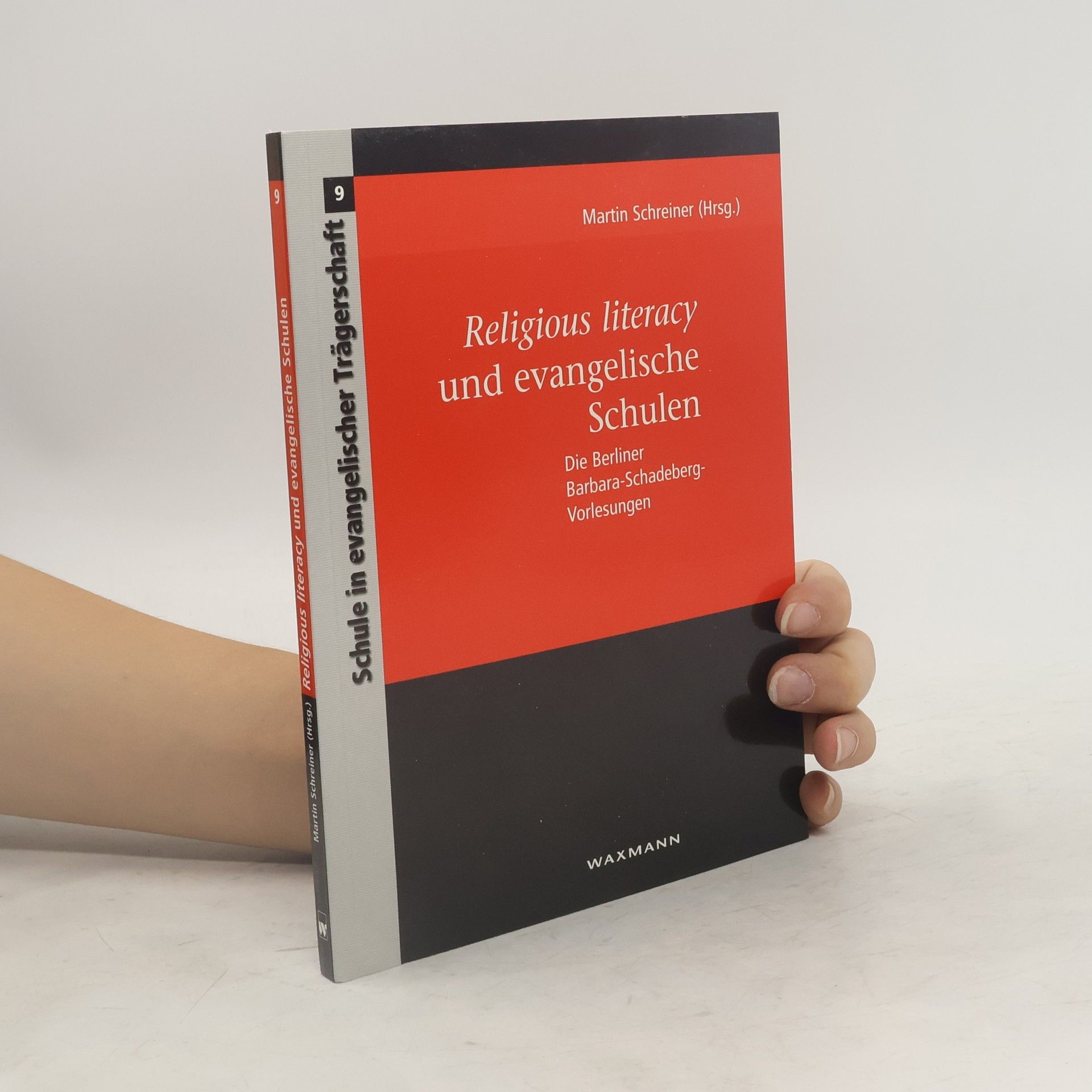

Pluralitätsfähigkeit evangelischer Schulen

Die Münsteraner Barbara-Schadeberg-Vorlesungen

Die Münsteraner Barbara-Schadeberg-Vorlesungen greifen ein brennendes Thema auf, das mit seinen zahlreichen Facetten Politik und Gesellschaft unserer Zeit Sie legen den Fokus auf den Umgang mit Vielfalt in der Pädagogik und fragen nach der Pluralitätsfähigkeit (nicht nur) im evangelischen Schulwesen. Dabei kommen sowohl biblische Grundlagen des Themas als auch allgemeinpädagogische, internationale sowie ökumenische und interreligiöse Aspekte zur Sprache. Die Vorlesungen eröffnen damit interessante bildungspolitische Horizonte und geben Anregungen zu einer zukunftsweisenden Entwicklung an evangelischen Schulen. Darüber hinaus werden Impulse aus der Praxis evangelischer Schulen gewürdigt, wie sie im Wettbewerb um den Barbara-Schadeberg-Preis 2019 mit großem Engagement und dem Ziel nachhaltiger Wirksamkeit präsentiert wurden.