Karten vor Gericht

Augenscheinkarten der Vormoderne als Beweismittel

Augenscheinkarten der Vormoderne als Beweismittel

Wissensbestände und Diskurse von Juristen im 16. und 17. Jahrhundert

Juristen entwickelten in der Vormoderne eine eigenes Berufswissen, das geheim war und in einem komplizierten Kommunikationsprozess entstand. Entscheidend hierfür war die alltägliche Routine. Die Beiträge dieses Bandes wollen herauszufinden, wie Juristen in Europa Wissen generierten und es in der Praxis umsetzten. Dies geschieht beispielhaft anhand von Diskussionen zur Pest und über Wirtschaftsfragen. Aber auch Institutionen wie der Reichshofrat, der Große Rat von Mechelen und die Tübinger Juristenfakultät werden untersucht. Hinzu kommen Aufsätze über die Möglichkeiten der Wissensgenerierung durch Wunderkammern und über die Verwendung von juristischer Literatur. Eine besondere Rolle spielt der Straßburger Georg Obrechts (1547-1612).

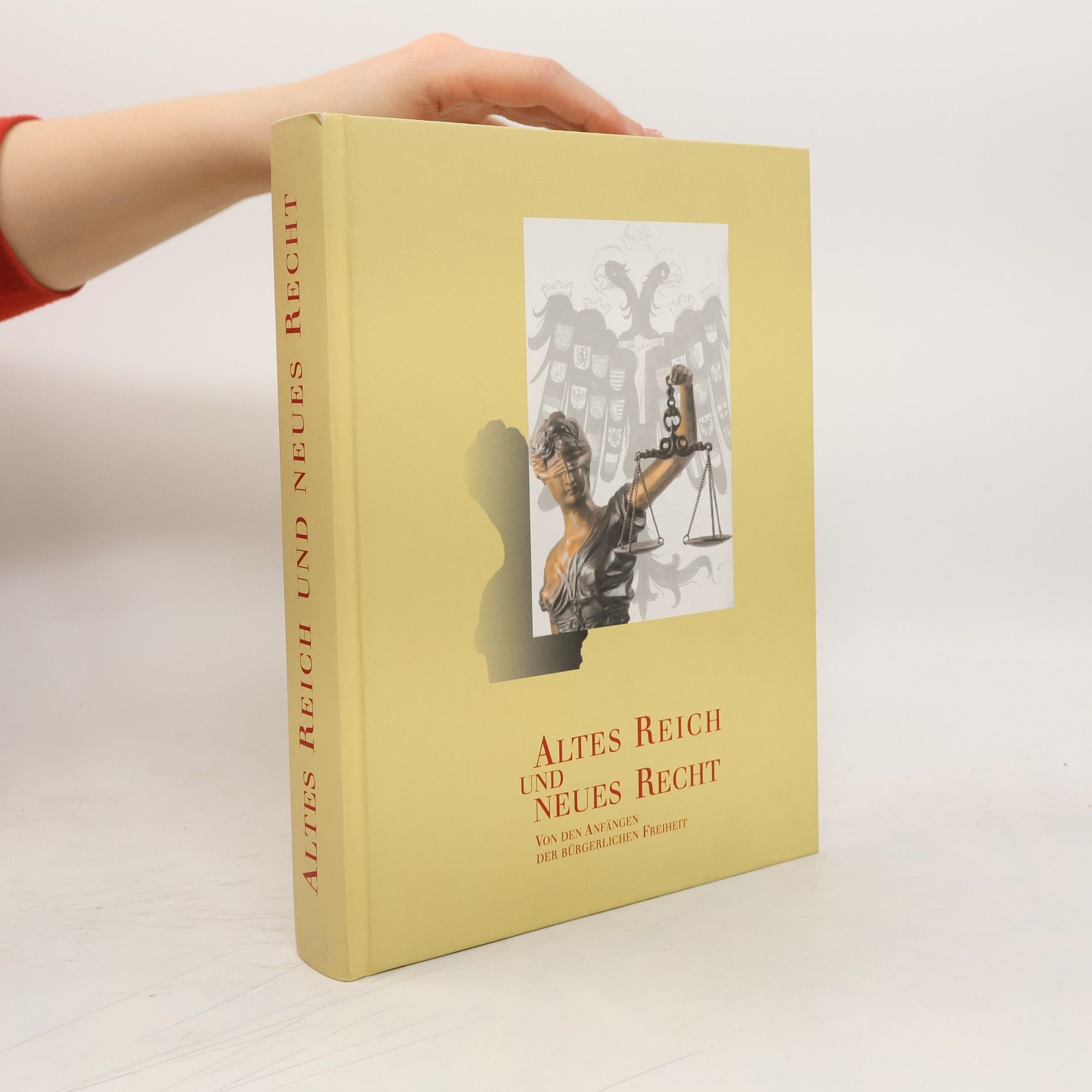

Von den Anfängen der bürgerlichen Freiheit. Katalog zur gleichnamigen Ausstellung vom 15.9-10.12.06 im Reichskammergerichtsmuseum und im Stadt- und Industriemuseum Wetzlar