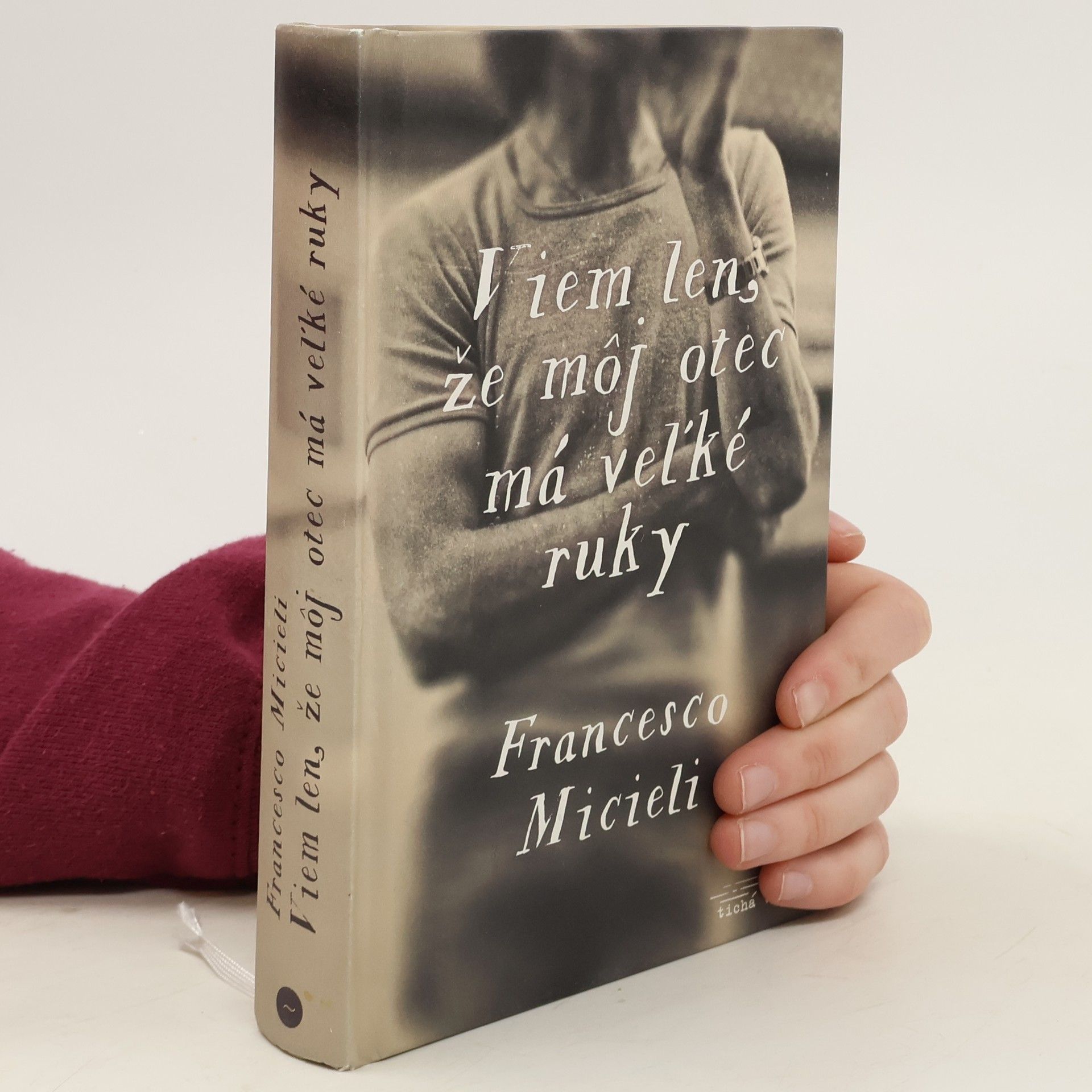

Viem len, že môj otec má veľké ruky

- 264pages

- 10 heures de lecture

Micieliho prvotina oslovuje nových čitateľov aj dvadsať rokov po prvom vydaní. Jeho rodina sa v polovici šesťdesiatych rokov vysťahovala z chudobnej Kalábrie do Švajčiarska a túto tému poeticky spracoval v autobiograficky ladenej trilógii, kde ponúka tri perspektívy – detskú, ženskú a mužskú. Prvá časť má formu denníka, ktorý silne pripomína básne v próze. Sú to zápisky chlapca, ktorého rodičia zanechali v kalábrijskej domovine u starých rodičov. Ústrednou postavou druhej časti je jeho mama, tretej dospelý muž – chlapec z prvej časti trilógie, ktorý sa za zvláštnych okolností vracia spolu s otcom do rodnej Kalábrie. Trilógia vychádza spoločnej v jednej knihe.