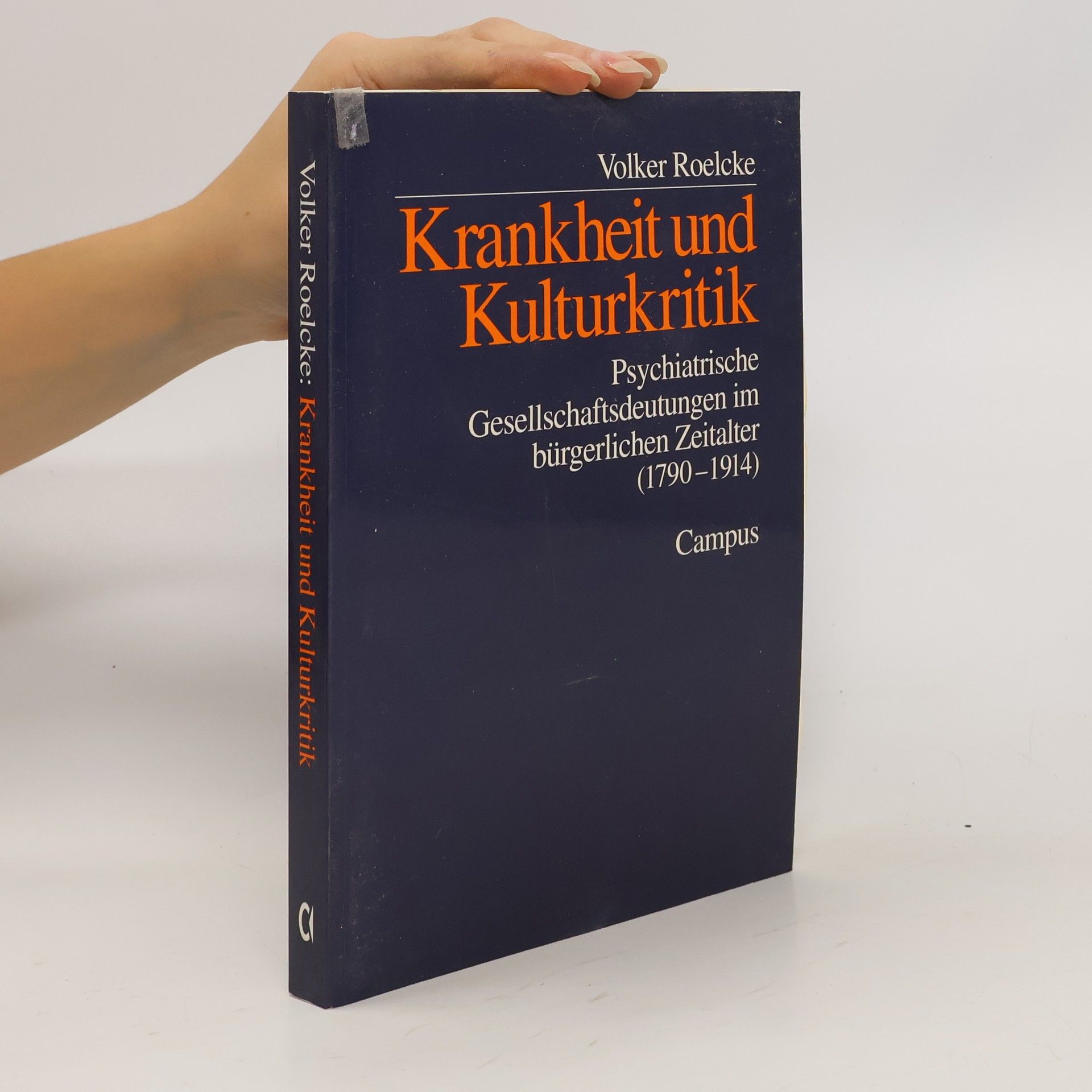

Krankheit und Kulturkritik

Psychiatrische Gesellschaftsdeutungen im bürgerlichen Zeitalter (1790–1914)

Macht das Leben in der modernen Gesellschaft krank? Diese Frage beschäftigt nicht nur Mediziner und Medien der Gegenwart; sie hat vielmehr eine lange Tradition, die eng mit der Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft verknüpft ist. Parallel zum Aufkommen der uns geläufigen Kategorien Kultur, Gesellschaft und Geschichte im ausgehenden 18. Jahrhundert entstand auch eine Zivilisationskritik, die sich ebenso wie in der politischen Publizistik auch im medizinischen Diskurs rekonstruieren läßt.Unveränderter Nachdruck