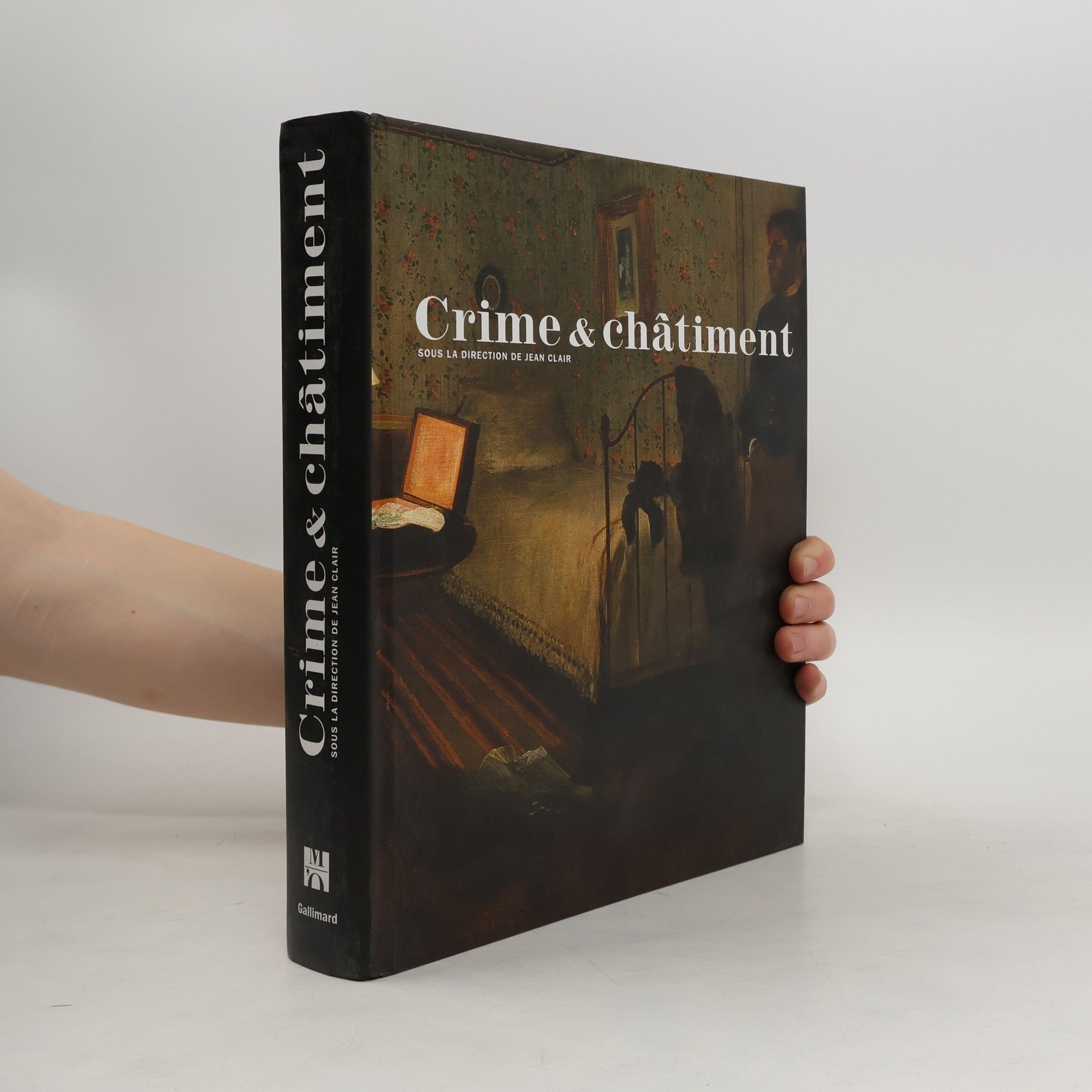

Crime et châtiment

- 415pages

- 15 heures de lecture

Crimes, prisons, décapitations, autant de thèmes qui parcourent en tous sens l'art depuis la Révolution française et ses premières tentatives d'abolir la peine de mort. Qu'il soit politique ou crapuleux, le crime de sang décuple par l'image sa puissance fantasmatique sur nous. Car la violence, même si elle n'est pas assortie de l'expression du plaisir, en apporte au spectateur, quelle que soit sa répulsion première. Des représentations littérales aux allégories de toutes sortes, la peinture confirme à foison cette ambiguïté fondamentale: des pendus de Victor Hugo à La Justice et la Vengeance divine poursuivant le Crime de Pierre Paul Prud'hon. De nouveaux thèmes s'imposent à l'imaginaire, telle la femme criminelle. Stigmatisée par Jacques Louis David, réhabilitée par Paul Baudry puis noircie à nouveau par Edvard Munch, Charlotte Corday rejoint ainsi les figures du mythe. Se pose aussi la question des rapports entre folie, génie et crime, des prisonniers d'Eugène Delacroix à ceux d'Egon Schiele. Les plus grands artistes sont ceux chez qui la représentation exaspérée du crime ou de la peine capitale aboutit au saisissement maximum, de Francisco Goya et Théodore Géricault à Edgar Degas, Pablo Picasso, Otto Dix, George Grosz. Paria social, monstre conscient ou tueur irresponsable, le criminel a toujours fait débat. De même, son châtiment. Il n'est pas de meilleur miroir de l'homme et de l'art modernes.