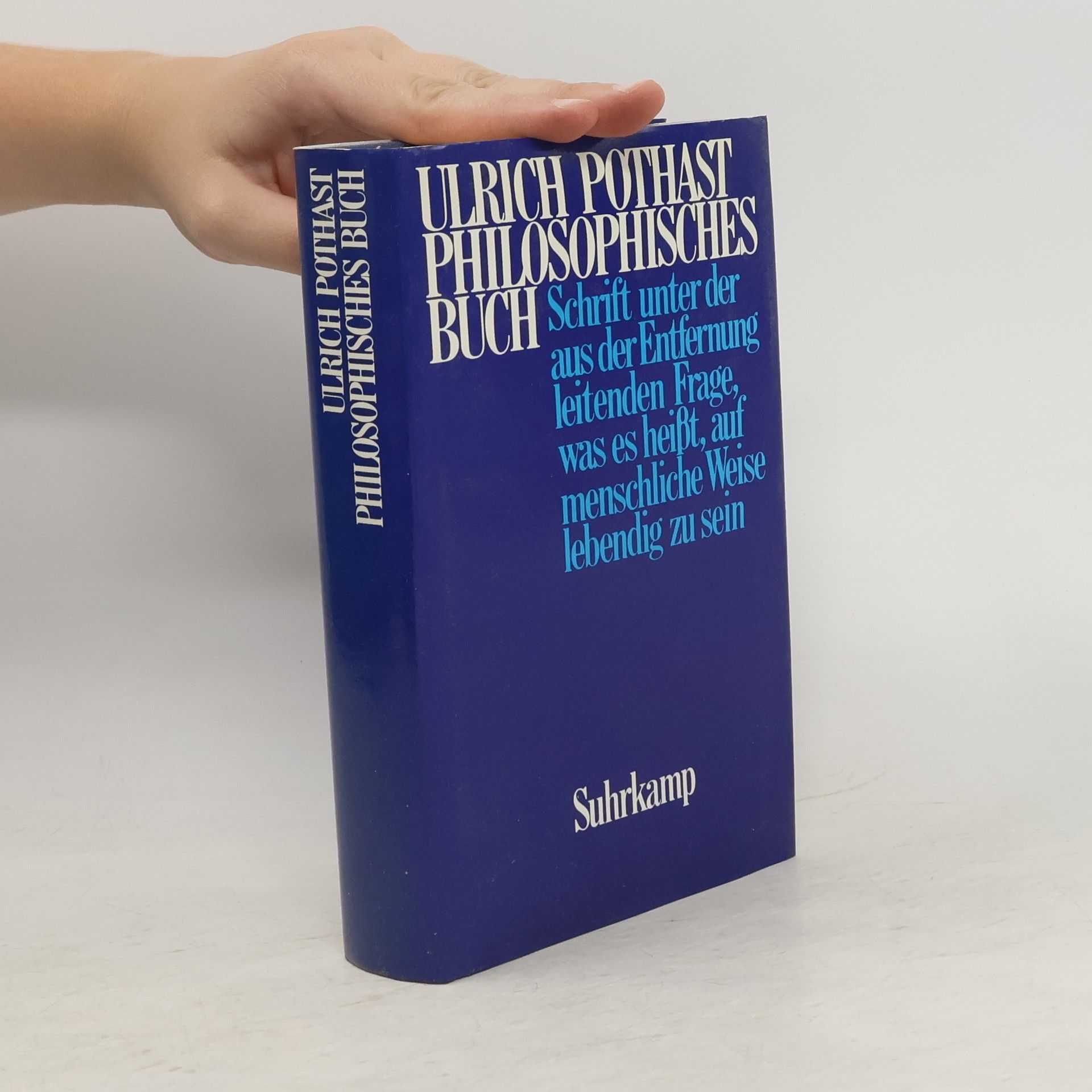

Philosophisches Buch

Schrift unter der aus der Entfernung leitenden Frage, was es heißt, auf menschliche Weise lebendig zu sein

Der weitere Kontext, in den sich dieses Buch stellt, läßt sich mit der übergeordneten Frage bezeichnen: was heißt, auf menschliche Weise lebendig sein? Diese Frage wird als die übergeordnete Frage von Philosophie überhaupt aufgefasst. Die Überlegungen des Buches richten sich an ihr aus, ohne sie mit der Realität ihres Ganges durch eine geradewegs offerierte Antwort erreichen zu wollen. Weil die genannte Frage nicht direkt angegangen wird, weil sich das Buch auf sie hin zu organisieren versucht, heißt sie auch: Die aus der Entfernung leitende Frage.