Ce volume de correspondance d'Henri Poincaré éclaire son rôle clé dans les sciences mathématiques, de ses débuts d'étudiant à son statut d'icône. Les lettres, nombreuses et annotées, révèlent son implication dans des enjeux académiques et institutionnels, ainsi que des échanges riches sur la théorie des équations différentielles et la bibliographie mathématique.

Klaus Volkert Livres

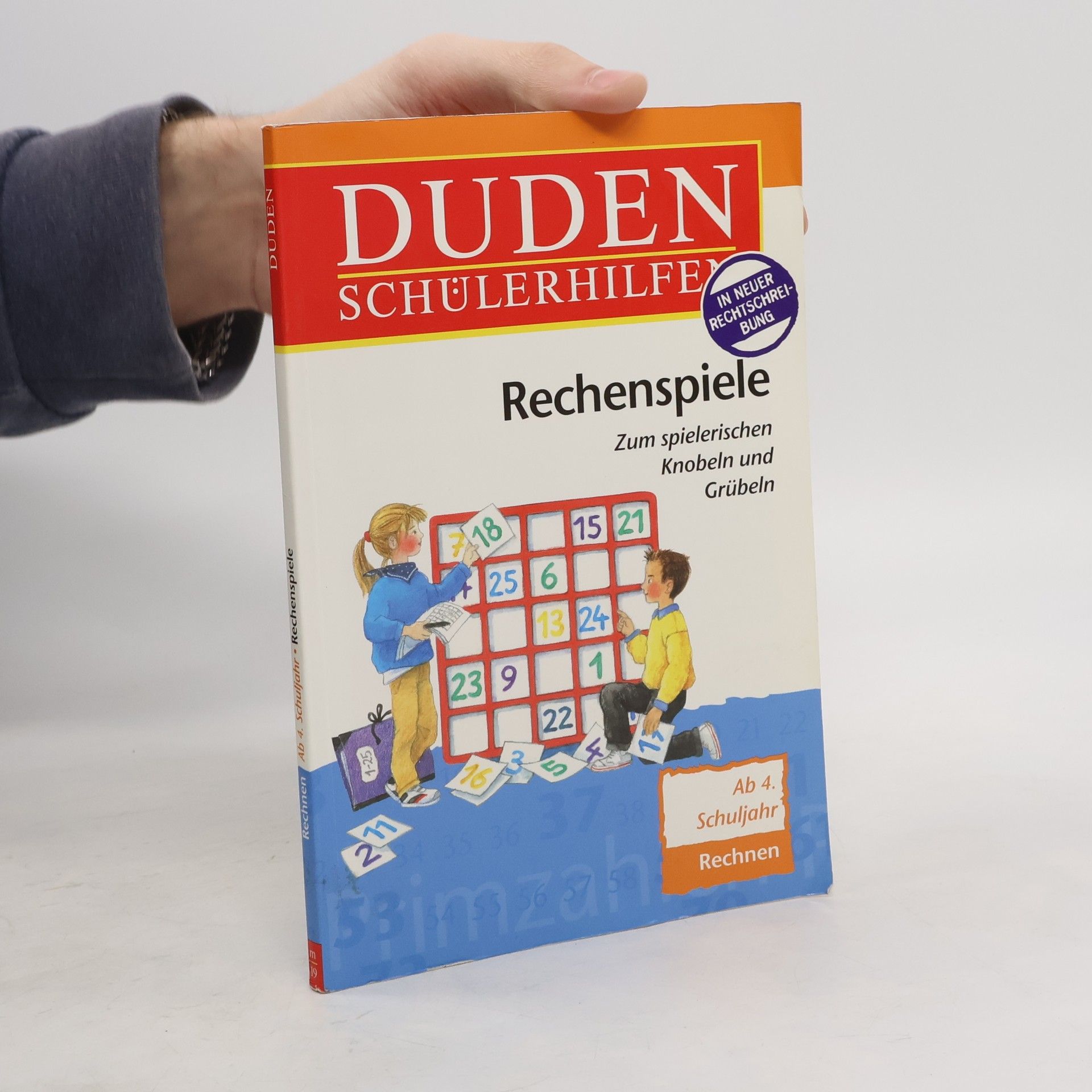

Der Aufbau des Zahlensystems durchzieht die gesamte Mittelstufe. In einem Band findet der Schüler alles vereint, was sonst über viele Schulbücher verteilt ist.