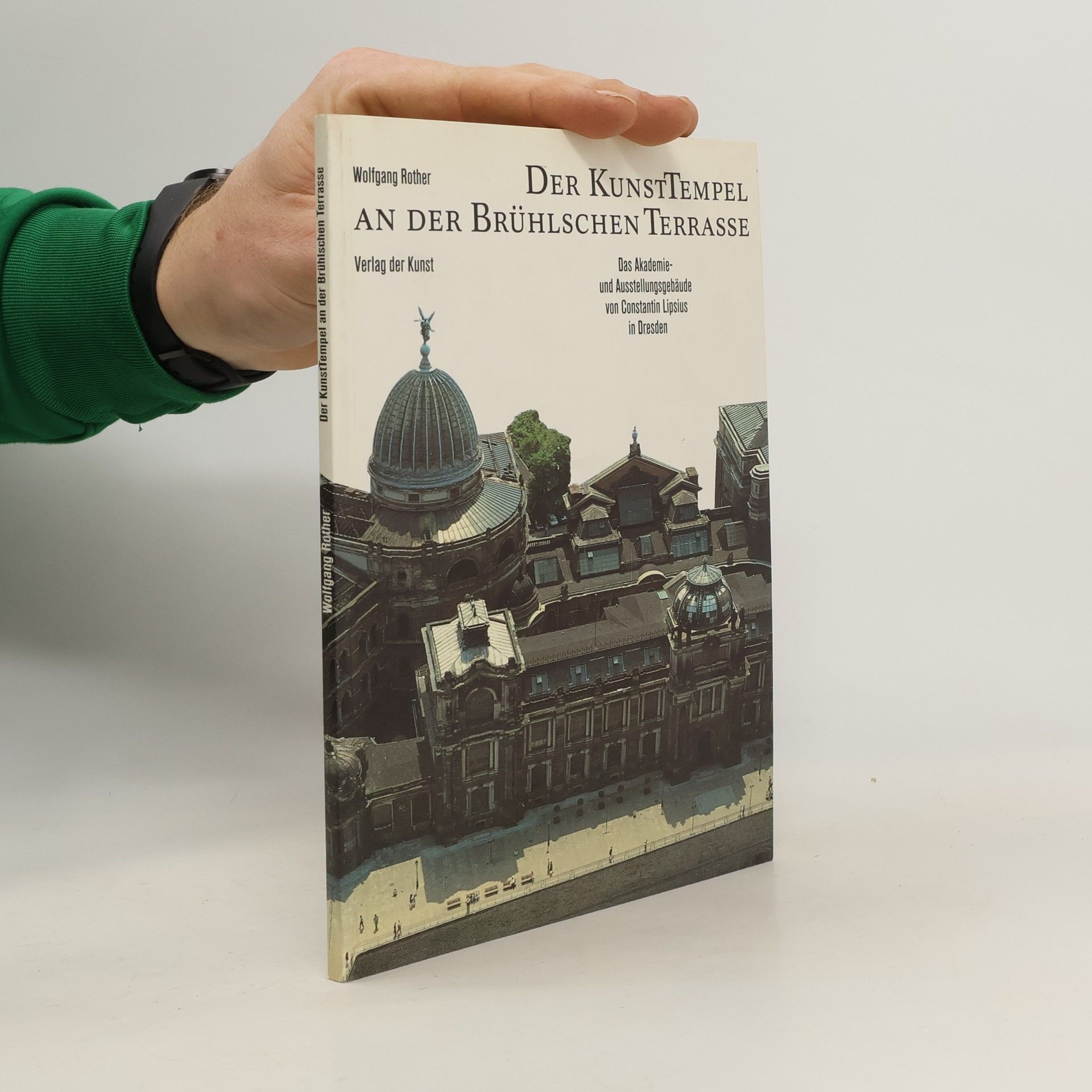

Der im Jahre 1894 vollenderte „Kunsttempel“, das Akademie- und Ausstellungsgebäude von Constantin Lipsius ist für die Silhouette der Brühlschen Terrasse in Dresden bestimmend. Vom Volksmund wegen der Kuppel „Zitronenpresse“ genannt, blieb es bis heute umstritten. Den Kritikern erschien das Bauwerk zu monumental. Der heutige Betrachter sieht in dem „Kunsttempel“ ein bemerkenswertes Zeugnis der späten Neorenaissance Semperscher Prägung. Der Autor erörtert die Baugeschichte und Baugestalt, ordnet mit weiterführenden Betrachtungen das Gebäude kunstgeschichtlich ein und erschließt auf diese Weise dem Leser neue Sichten auf ein interessantes Denkmal des Dresdner Historismus.

Wolfgang Rother Livres